-

-

마당을 나온 암탉 (출간 20주년 기념판) - 아동용

황선미 지음, 김환영 그림 / 사계절 / 2020년 4월

평점 :

아, 새옷 입고 나왔다. <마당을 나온 암탉>이.

분명 나에게 예전 옷을 입은 책이 두권이나 있음에도 또 20주년을 맞아 새로운 옷을 입고 나온 이 책을 보니 감회가 새롭기도 하고 또다른 이야기가 들어있는 것만 같아 설렘설렘 하는 기분.

개인적으로 영화를 꽤나 재밌게 봐서 애정했었는데 이넘의 기억력이 닭머리화 되어가다보니 금방 돌아서면 까먹어 버리는 이 안타까움이란.... 줄거리마져도 희미해져 갈 때쯤 다시 새로운 옷을 암탉 잎싹을 만나니 괜히 오래된 친구를 보는 기분이고 그렇다.

황선미 작가님과 김환영 그림그리신 분의 사인까지 떠억~허니 자리를 잡고 있으니 아.. 이 책이 정말 얼마나 오랫동안 사랑을 받아왔는지 새삼 실감이 나는 기분이다. 하긴, 우리나라 애니메이션으로 나왔을 정도니까 이 책의 대단함이야 말로 해서 뭐할까.

잎싹, 잎싹. 도전하는 암탉. 그리고 그 선택에 후회가 없는 암탉. 잎싹의 멋짐에 대해 알고 있었으면서도 또 기억하지 못하는 한편으론 까먹고 있었나 보다. 그 시절 암탉을 보던 시선과 지금의 암탉을 보는 내 시선은 얼마나 변해 있던가.

자신의 친자식이 아님에도 그 이상의 사랑을 주는 암탉을 보면서 인간인 내가 스스로 반성하게 되는 기분.

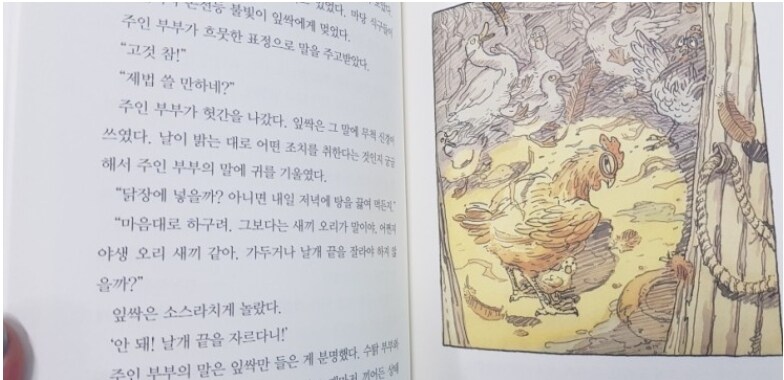

개인적으로 책 속의 삽화보다는 애니메이션에 나온 암탉 잎싹이 이쁘고 귀엽긴 했는데...ㅋㅋㅋ

책속의 잎싹은 실제의 잎싹의 느낌을 제대로 살린 듯한 기분이 든다.

책을 읽는다면 삽화의 잎싹에게 더 이입되는 느낌.

물론 애니메이션은 음성지원까지 되니 귀여움이 좀 배가 되긴 했어서 그림자체도 귀염귀염 했었어야 한다는 생각이 들어서

어느것 하나에 손을 들어 줄 수 없는 입장이다. 둘 다 그에 맞게 잘 입혀진 느낌.

사실 잎싹은 알은 낳치만 병아리는 키울 수 없는 양계장 속의 암탉이었다. 하지만, 어느순간 바깥 세상으로, 마당으로 나가고픈 열망이 가득하고 자신이 알을 품어 병아리를 키우고 싶다는 마음하나로 모든 어려움을 마다하지 않고 모험을 나서게 된다.

그러나, 세상이 어디 그리 만만한가. 우리가 모두 알다시피 닭을 노리는 짐승들은 너무나도 많고, 심지어 같은 종류의 닭들에게까지 내침을 당한다. 자신들의 밥그릇을 뺏기지 않으려는 싸움. 그건 어디에서나 참.. 다 같다. 인간이든, 동물이든...

그러다 우연히 발견한 알을 품게되고 그 알이 병아리가 비록 아닐지언정 모든 사랑을 쏟아붓는 잎싹.

누가 과연 잎싹을 뭐라 할 수 있을까? 그 숭고하고 아름다운 자식에 대한 사랑을.... 직접 낳치 않았다고 누가 그 암탉에게 손가락질 할 수 있을까? 모든 것을 다 내어주고도 모자란 느낌의 엄마맘을 품었는데......

암탉과 자신을 노리는 족제비는 비록 앙숙이지만 닮아 있는 것도 같은 기분. 엄마라는 이름으로..... 서로가 뭉클해지는 뭔가가 있다. 약육강식의 세계에서, 동물들이 살아가는 세계에서 어느 누구의 편도 들수 없는 기분. 물론, 나는 잎싹에 감정이입 되었으니 분명 족제비 이 나쁜~ 이라고 욕할 수 밖에 없지만 그 족제비 역시 엄마였고, 자신의 자식을 위해 눈이 하나 먼 상황에서도 먹을 것을 찾아 나서야 했다.

뭐랄까. 책을 다 읽고나서도 이게 분명 동화책이고 자신의 편안한, 혹은 운명처럼 만들어진 삶을 박차고 나와 자신의 삶을 개척하는 잎싹은 분명 암탉에 불과하지만 존경할 만 하다. 과연 우리는, 나 자신은 그런 운명을 박차고 나올 용기가 있는 것인가? 자신의 모든것을 내어주고도 후회하지 않을 삶을 살 수 있을 것인가. 아, 물론 엄마라는 느낌은 백분 이해하고도 남는다.

하지만, 잎싹은 그런 삶을 살지 않아도 됐을, 그냥 편하게 주인부부가 주는 모이를 먹고, 알을 낳다가 남은 여생을 보내면 됐을 인생이었다. 그걸 스스로 개척하고 자신이 이루고픈 모든 것을 이룬 암탉은 마지막이 불우해 보였을 지언정, 슬퍼 보였을지언정 존경스러운 느낌이 들 정도였다.

새삼 왜 이 책이 이십년 넘게 사랑 받아오는 지 느끼게 된 그런 기분.

나는 비록 마당을 벗어나지 못하고 그 둘레를 쳐다만 보고 부러워만 하는 그런 비루한 인간일 뿐이지만, 그래도 이 책을 읽으며 다시한번 늦었다 생각말고 뭔가를 위해 박차고 일어나야 하지 않을까... 그리고 잎싹의 그 숭고한 사랑에 대해 다시 가슴에 새기고 나 역시 그런 사랑을 줄 수 있는 사람이 되어야 하지 않을까 생각 해 보게 된다. 뭣보다 이 책을 큰애가 너무 좋아해서 그 역시 기분이 좋다.