내게 실망하고 화가 나는 날은 불행하다. 어제가 그런 날이었다. 일이 어그러진 것도 그렇지만 더 실망스러운 건 그때문에 내 행동이 이루말할 수 없이 비루했기 때문이다. 그 생각들이 떠나질 않아서 얼마나 뒤척였는지 모른다.

내 마음이란 게 도대체 얼마나 지멋대로인지 그 와중에 문득 [비의 왕 핸더슨]이 떠오른 것이었다. 그리고 [이방인]. 그야말로 내력없이.

아니, [이방인]이 먼저고 [비의 왕 핸더슨]이 뒷따른 것인지도 모른다.

어쨌든 두 권의 책.

[비의 왕 핸더슨]은 내가 대학교 때 처음으로 원서로 읽었던 책이었다. 아니... 이 기억도 시원찮아서 원서로 먼저 읽었던 책이 플로베르의 [마담 보바리]였는지 모른다. 왜 [비의 왕 핸더슨]을 골랐는지 이건 도무지 기억 안난다. 내용도 전혀 기억나지 않는다. 다만, 아프리카의 풍경과 그 속에 들어간 핸더슨에 대한 묘사들이 단순하면서도 감정을 건드렸던 어떤 그리움은 세월이 가도 마음 속에 남았던 것 같다. 그도저도 아니면 되든 안되든 원서를 읽으려 노력했던 내 젊은날의 어떤 한 시절의 가상한 노력들, 정성들이 가련해서인지도.

정말 아득한 나날들이고 애써 잊으려 했던 부분이 없었던 것도 아닌 시절들이다. 대학 2년 겨울을 지나고 새 봄에 나는 후회하지 않을 길을 갔다. 지금도 그 길을 후회하지 않는다. 아마도 그 선택을 하지 않았다면 나는 다른 인생을 살았을지도 모른다. 세월이 흘러 그때 가지 않았던 길을 다시 갈 기회가 왔을 때도 나는 또다시 선택하지 않았다. 그게 지금의 나다. 갔어야 하는데 가지 않았고 첫번째 선택은 후회하지 않지만, 두번째 선택은 아쉬움이 생기고 있다. 첫번째 때는 청춘이었고 두번째 때는 좀더 원숙해졌을 때인데도 내 자신에 대해 오만했던 것 아닌가. 지금 생각으론 그렇다. 세월이 더 흘러 그때 다시 돌아보면 어떨지 모르겠다. 다만, 회한이 아니길 빌어본다, 가망이 없는 것 같지만... .

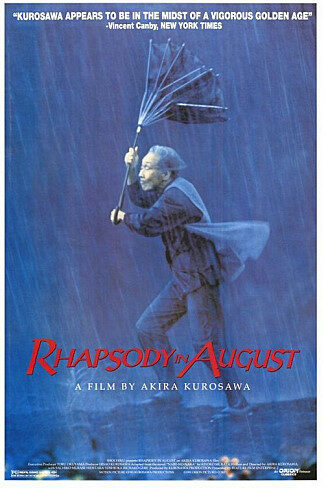

펭귄의 [비의 왕 핸더슨] 표지를 보니 어렴풋이 옛 생각이 난다. 내가 읽었던 책표지에도 나무가 있었던 것 같은데, 저 표지였던가, 기억이 나지 않는다. 함께 떠올린 건 구로사와 아키라의 <8월의 광시곡>의 한장면, 포스터로도 사용된 스틸인데 어쩐 일인지 겹쳐보인다. 사실 알라딘에 책 소개가 떴을 때 그때부터 이미 나는 그때 그 시절을 떠올렸는지 모른다. 지나간 일들을 더듬는 건 딱 질색인데, 어쩔 수없이 막닥뜨리는 과거는 왠지 나를 아프게 한다. 이러면 안되는데. 아무래도 지금 나는 많이 후회하고 있나 보다, 내 자신에게 화가 나고, 실망하고 있는지도. 어제는 뜨거운 태양 때문에 화가 났던 것이다. 그래서 어렸을 때 읽었던 책 중에 가장 인상적이었던 [이방인]도 떠올랐던 것이다. 과거를 더듬기 싫어하면서 자꾸 예전에 읽었던 책들을 다시 더듬으려는 이유가 뭘까. 뭘 확인하고 싶은 걸까. 슬픈 화요일이다.