-

-

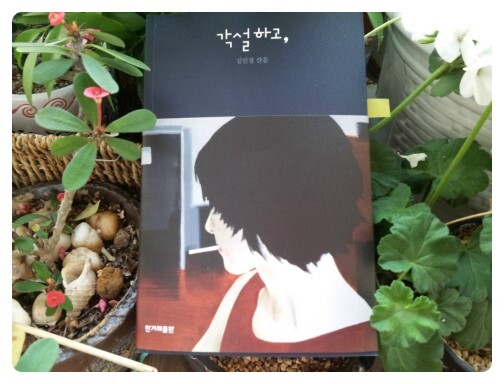

각설하고, - 김민정 산문

김민정 지음 / 한겨레출판 / 2013년 12월

평점 :

절판

좋은 책을 찾고 싶을때, 할일이 없을때 인터넷 서점을 뒤적이는 일을 한다.

신간 서적이 무엇이 나왔나, 어떤 책이 좋으려나, 이런 생각으로 책들을 뒤지는데, 어느 날 한 책의 표지가 눈을 끌었다. 표지에 박힌 그림때문이었다. 다른 방향을 보고 있는, 더군다나 담배를 물고 비스듬히 앉아 하얀 목덜미가 보이는 한 여자의 그림을 보았을때의 그 느낌. 마치 내 모든 것들에 각인되듯 그림이 들어왔고, 이게 무슨 책인가 하고 들여다 보니 책 제목도 『각설하고,』였다. 책 제목이 '각설하고' 라니. 더군다나 '각설하고' 옆에 쉼표까지 붙어 있었다. 책 제목에 쉼표가 붙어 있으면 한 박자 쉬어 가라는 뜻으로 느껴지기도 하고, 그 쉼표 하나에 사색의 시간을 갖게 하는 힘이 있다. 책의 아름다운 표지와 제목 만으로 나를 이끈 책이다.

책을 구입해놓고 기다리며, 작가의 이력을 살펴보았다.

작가는 출판사에서 편집자로 일하고 있으며 시인이기도 했다. 시를 좋아하지만 많이 구입하지도 많이 읽지 않기 때문에 내가 아는 시인이 한정되어있다는 걸 나도 안다. 김민정이란 시인을 나는 처음 알았다. 시인이라 제목 짓기에 특별한 감각이 있는 탓인지 시인의 시집을 살펴보니, 『날으는 고슴도치 아가씨』와 『그녀가 처음, 느끼기 시작했다』라는 두 편의 시집을 낸 시인이었다. 시집 제목 또한 너무 읽어보고 싶다. 고슴도치가 날 수도 있으려나 하는 즐거운 상상을 하게 만들고, 그녀가 처음 느꼈던 게 어떤 것일지 몹시도 궁금해지는 까닭이다.

특히 산문을 읽다보면 소설과는 다른 작가에 대한 생각을 알 수 있는데, 시인이 쓴 산문은 훨씬 더 시적이다. 단문의 글에서 느껴지는 문장문장들이 장편의 시, 연작 시 처럼 느껴지는 것이다. 그럼에 독자들은 시인의 산문을 기다리고, 산문 속에서 시인의 감성을 찾는다. 시인의 감성을 글로 읽으며, 우리 또한 시인의 감성을 닮게 되는 것 같다.

김민정 시인의 첫 산문집이라 한다.

글에서 느껴지는 시인의 성격은 딱부러진 성격을 가진듯하다. 편집자로 일하며 느낀 감정들, 시인으로서의 감정들, 사람 김민정에 대한 감정들을 담담하게, 때로는 통통 튀는 문장으로 담았다. 김민정의 글에서 불혹을 눈앞에 두었으나, 홀로 사는 이야기를 하는데, 글에서 느껴지는 것은 소녀적 감성이었다. 그래서 시를 쓰나 보다.

각설하고, 산문에서도 시인의 시가 좀 더 실렸으면 좋았겠다는 생각을 했다.

시인의 글을 제대로 아는 게 시를 읽는 일인데, 아무래도 산문이니만큼 그녀의 시가 거의 없어 아쉬움을 그녀의 산문으로 달랬다. 산문도 다른 이의 산문보다는 짧았다. 아마도 시를 쓰듯, 시를 다듬듯, 다듬고 다듬었나 보다.

맨 처음 시가 내게로 와 시를 만날 수 있었듯, 앞으로 그렇게 쓰고 읽고 결국에는 파지처럼 버려질 운명으로 나는 시를 살아갈 것이다. 그거면 족하지 뭘 더 바라겠는가. 어쨌거나 나는 입 닥치고 쓰기나 하련다. 나는 아무것도 원하지 않는다, 나는 아무것도 두렵지 않다, 나는 자유롭다. (중 략) 아아, 정말이지 시라는 진정한 시의 신은 대체 언제쯤 내게 들리실지. (164페이지)

윗 글에서처럼 시인들도 시의 신이 자신에게 오기를 간절히 바라는가 보다.

산문도 시처럼 쓰는 시인이 이런 말을 하는 것을 보면 말이다. 싱글로, 시인으로, 편집자로 살아가는 마음을 담은 산문이 참 마음속으로 들어온다. 소곤거리듯 독백을 하는 듯한 글도, 카페에 앉아 차를 마시며 건너편의 사람에게 조곤조곤 이야기하듯 존댓말로 말하는 글들에 내가 마주 앉아 듣는 기분이 들었다.

김민정의 산문, 시처럼 참 깔끔하다.