|

최근에 우리 고유의 그림, 즉 옛그림을 보는 법이 화두이긴 한가보다. 며칠 전에 읽었던 허균의 『옛그림을 보는 법』에서도 옛그림을 아는 법은 바로 우리 문화를 아는 법이라며 허균은 우리 옛그림을 보는 법을 책으로 펴내 어느 정도 감식안을 가졌었다. 내가 갖고 싶고 읽고 싶은 책 한 권도 옛그림을 보는 법을 가르켜주는 책으로 고연희, 김동준, 정민 등의 저자가 쓴 책으로 『한국학, 그림을 그리다』라는 책이다. 그러던차에 유홍준 교수가 펴낸 작품 『명작순례』가 나왔다. 유홍준 교수의 역사와 문화를 아우르는 글을 좋아하기 때문에 저자가 펴낸 책은 꼭 봐야할 책으로 꼽고 있다. 그래서 나오자마자 구입하게 되는 책 중의 하나인데, 유홍준 교수도 이번 책을 펴내면서 옛그림과 글씨를 보는 눈, 명작을 보는 안목을 기르자는 의미로 이 책 『명작순례』를 펴냈다 했다.

『국보순례』가 '문화유산을 보는 눈'을 말한 것이라면, 『명작순례』는 그림과 글씨를 중심으로 명작 감상법을 이야기하는 글이다. 『국보순례』에 있는 26점은 제외하고, 기본 정보와 해설을 필요로 하는 옛 그림과 글씨 49점을 설명하며 우리를 명작을 감상하는 법, 즉 명작을 보는 안목을 기르게 하는 책이다. 다른 책에서 본 그림 보다는 생소한 그림과 글씨가 많은 책으로, 역시나 우리 옛 그림이 그려진 시대적 배경, 화가가 작품을 만들게 되는 계기, 화가의 이야기를 설명하고 있었다.

조선시대 도화서에서 화원을 뽑는 시험을 취재라고 하는데 취재는 대나무 잘 그리는 것을 제일로 쳤다 한다. 대나무 그림은 누구나 그럴듯하게 흉내 낼 수 있지만 잘 그리기는 매우 어렵다고 설명하면서 탄은 이정의 그림을 소개한다. 조선시대 최고의 묵죽화가임을 부인할 미술사가는 없다고 표현하며 이정의 《풍죽도》를 소개하는데 정말 아름답다. 대나무의 다양한 자태를 능숙하게 표현했다고 하며, 저자는 이정의 그림에서 대나무의 청신한 신운이 감돈다고 설명했다.

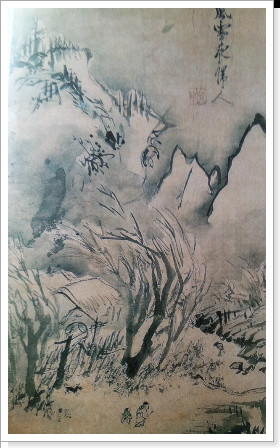

「야매도」《화원별집》중 이정, 17세기초

나는 개인적으로 매화 그림을 좋아하기 때문에 이정의 「야매도」가 더 눈에 들어왔다. 봐도봐도 정말 아름다운 그림이다. 저자는 일지매로 표현한 매화 가지와 꽃이 상큼할 뿐 아니라 담묵의 푸른색으로 표현한 밤하늘은 가히 환상적이다. 나는《화원별집》에 수록된 75점의 작품 중 탄은의 「야매도」를 가장 사랑한다.(30~31페이지) 라고 말했다. 나이가 들수록 꽃이 좋아지고, 나무가 좋아지고, 우리의 옛 그림과 옛 건축물이 좋아진다. 이는 과거로의 회귀 현상쯤 되려나. 아니면 자연회귀현상인가. 나는 매화 그림이 좋다.

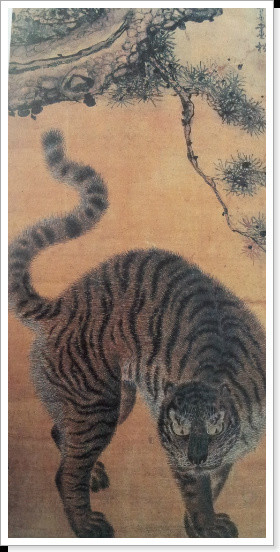

아래 그림중 오른쪽 그림인 「송호도」는 강세황,김홍도 합작이다. 김홍도의 스승이었던 강세황은 소나무를 그렸고, 제자인 김홍도는 호랑이를 그렸다. 내가 그림을 봐도 호랑이는 금방이라도 훌쩍 튀어 오를듯 하다. 한올한올 털이 살아움직이는 듯한 그림에 놀라움을 금치 못했다.

「풍설야귀인」최북,18세기중엽, 「송호도」강세황,김홍도 합작,18세기후반

이외에도 춘화이야기도 설명을 하는데, 혜원 신윤복이 춘화를 그린줄로만 알았는데 단원도 춘화를 그렸다는게 놀라웠다. 달빛이 교교하게 비추는 곳, 버드나무 가지가 늘어진 곳에 그려진 남녀의 모습이 자연과 어우러져 멋스럽게 보였다. 책 속의 춘화는 신윤복과 김홍도의 그림만 삽입되어 있다.

우봉 조희룡의 <매화> 편은 매화 그림이 환상적으로 비춰진다. 리뷰에 그림을 다 담을 수 없어 안타까울 정도다. 우봉 조희룡의 10곡 연결병풍으로 그려진 매화 그림도 압도적이다. 매화를 그리다 백발이 되었다는 우봉 답게 말이다.

「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」김환기, 1970년

저자는 책에서, 문화재청에서는 50년 이상 된 유물은 등록문화재 심사 대상에 올리고, 100년 이상 된 유물 중에서 보물, 사적 등을 지정하며 그중 뛰어난 것을 국보 승격시키고 있다. 회화 중에서 현재 국보로 지정된 그림의 주인공은 공재 윤두서, 겸재 정선, 단원 김홍도, 혜원 신윤복, 추사 김정희 다섯 명 뿐이다. 그렇다면 20세기 화가로는 누가 그런 대접을 받아 마땅할까? 박수근, 이중섭, 김환기를 우선적으로 꼽을 수 있다. (190페이지) 라고 했다. 즐겨 그리던 대상들을 점으로 환원시켜갔고, 고향을 생각하며 수많은 점을 찍은 그림이 위의 「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」이다.

현대적인 회화, 특히 추상화에 가까운 그림은 잘 모르겠다. 하지만 김환기 화가가 고국을 생각하며 수만 개의 점을 찍었다는 설명에 그림이 달리 보였다. 화가가 고국을 생각하는 마음, 향수가 보였달까.

저자는 우리나라 옛 그림 뿐만 아니라 아름다운 글씨와 서예가 이야기도 설명하고 있다. 또한 왕실의 그림과 글씨, 특히 책가도 그림을 보면서 예전이나 지금이나 책을 사랑하는 사람이 많아 그걸 그림으로 남겼다는게 흥미로웠다. 우리가 다른 이의 책장을 보며 흐뭇해 하듯 말이다.

바라보는 일이 즐거워 그림을 들여다보니 그림을 좋아하게 되고, 그림을 아는 법을 책으로까지 읽게 되었다. 그림에 대해 아는 일이 즐겁다. |