-

-

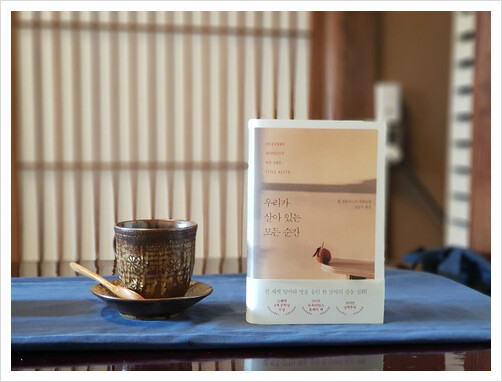

우리가 살아 있는 모든 순간

톰 말름퀴스트 지음, 김승욱 옮김 / 다산책방 / 2018년 12월

평점 :

한 사람의 이야기는 우리를 웃게도, 울게도 만든다. 많은 작가들이 자기의 경험을 변주하여 이야기를 만든다. 한 사람의 이름을 이 작품에도 넣었다가 다른 작품에도 넣었다가 하고, 자기가 아는 사람의 이름을 빌어 사용하기도 한다. 또한 주변에서 들었던 이야기를 소설화 시키기도 하는데, 때로는 실화처럼 여겨지는 게 사실이다.

책의 소개글만 보고는 굉장히 아름다운 사랑 이야기라 여겨졌다. 죽어가는 아내와 갓 태어난 아이와 함께 사랑을 전하는 이야기라고 해서였다. 막상 책을 펴니 작가의 실제 경험을 말한 글이었다. 카린이 호흡곤란으로 입원한뒤 임신 8개월인 아이를 수술로 꺼내고 그 시간들을 견디며 현재와 과거를 오가는 톰의 이야기였다.

엊그제만해도 건강하게 보였던 카린이 호흡곤란으로 병원에 입원후 급성 백혈병으로 밝혀졌다. 그녀의 상태가 급격하게 나빠졌고 뱃속의 아이는 건강했다. 호흡곤란으로 인공호흡기를 단 카린은 아이 이름을 리비아라고 불러 달라고 했다. 양가의 부모들과 친구들이 찾아왔고 결국 카린은 죽고 아이는 살아남았다.

대부분의 소설에서 사랑하는 사람을 잃은 남자를(사람을) 아름답게 포장하기 마련이다. 하지만 작가는 있는 그대로의 자신을 나타냈다. 카린이 싫어하는 술을 마시고, 그녀와 제대로 대화를 하지 못했던 것과 시를 써 시집을 내야 하는 그는 카린에게 경제적으로 도움을 받았다.

죽어가는 아버지를 바라보는 그의 심경, 아내의 죽음을 맞이하며 느끼는 뒤늦은 후회. 그토록 사랑하는 카린을 잃고 말았다. 시간을 거꾸로 돌릴 수만 있다면 톰은 어느 시기로 가고 싶을까. 처음 함께 살게 되는 시기로 가고 싶을 것이다. 카린과 아무 걱정없이 사랑만으로도 행복했던 시간으로. 실제 톰은 상담사에게 그렇게 말한다.

이 부분에서 새로웠던 건 환자가 죽은후 그 보호자가 제대로 지내고 있는지 병원측에서 확인을 한다는 것이었다. 우리나라도 이렇게 하는지 모르겠지만, 스웨덴의 특성인지, 환자의 가족이 혹시 잘 지내지 못할까봐 염려의 차원이었다. 심리 상담사에게 하듯 카린과의 일들을, 새로 태어난 리비아와 지내는 이야기를 할때 톰은 비로소 위안을 얻은 것 같았다.

작가는 자신이 겪었던 이야기들을 소설로 나타내고 싶었으리라. 사랑하는 카린과 새로 태어난 리비아와의 이야기들을 책이라는 매개체로 영원히 남겨두고 싶었는지도 모르겠다. 지난날들의 행복 마저도 그저 꿈에 불과했던 것처럼 사라져버린 것 같았다. 카린과 함께하지 못했던 시간들을 안타까워하면서도 리비아와 함께 한 시간들은 기쁨이었다. 현재의 일상을, 과거의 기억들을 불러 그는 카린을 추억한다.

너는 나를 보며 죽음 앞에 독특한 현실이 존재한다고 말한다. 그 현실 속에서는 모든 보호막이 사라져버리기 때문에 우리는 있는 그대로의 인생과 마주할 수밖에 없고, 어디선가 자비를 얻을 수 있을 것이라는 희망도 없다고. 나는 그때 너를 이해하지 못했지만 지금은 이해한다. 너는 이제 세상에 없는데. 그것은 의식을 초월한 무. 나는 아무것도 기대하지 않고 무심히 살아가는 법을 배웠다. (365페이지)

한 사람의 사랑과 상실, 그로 인한 슬픔을 치유하는 과정이었다. 그가 하지 못했던 행동들을 정직하게 기술했고, 그 모습에서 안타까움을 더한다. 사랑하는 사람을 잃을 것을 알지 못했던 한 남자의 독백이었다. 작가는 말한다. 살아있는 모든 순간 사랑하라고. 함께했던 모든 시간이야말로 소중한 시간임을 잊지 말라고. 곁에 있는 사람이 다시 사랑스러워지는 순간이다.