-

-

감정의 자화상 - 화가의 가슴에서 꺼내온 가장 내밀한 고백

박홍순 지음 / 서해문집 / 2018년 6월

평점 :

화가들이 자화상을 그리는 이유는 경제적으로 궁핍해 모델을 구할 수 없어 자신을 그리는 경우다. 빈센트 반 고흐 또한 동생 테오에게 의지했지만 돈이 없어 주로 창녀들을 그렸고 자신의 자화상을 많이 남겼다. 자화상에는 화가의 모습이 투영되어 있다. 슬픔이 깃든 표정일 수도 있고 모든 것을 초월한 모습일 수도 있다. 또 어떤 이는 자신을 소설 속 주인공처럼 보여지길 원해 그 사람의 모습으로 그리는 경우도 있으며, 어떤 화가는 신의 모습처럼 그리기도 한다. 화가가 어떤 생각을 갖고 있는가, 어떤 삶을 살고 있는 가가 그림에서 고스란히 드러난다. 화가에게 그림이란 자신의 마음을 나타낼 수밖에 없다. 소설가 또한 그렇지 않는가. 소설 속 문장에 자기 안의 생각들을 담을 수밖에 없다.

또하나의 이유는 화법을 바꾸기 전 자화상으로 연습해 보는 것이다. 자신이 원하는 모습이든 그렇지 않든 자기를 그리며 변화를 시킨다. 그림에 자신의 모습을 그려넣는 경우는 많았다. 주변 인물들을 그릴 때 슬쩍 자신의 모습을 그려 모델을 최소화시키고 자신이 원하는 내용을 감추었다. 박홍순 작가는 화가들의 자화상과 그 모습에 투영된 한 편의 소설을 대입해 감정의 변화들을 표현해 냈다.

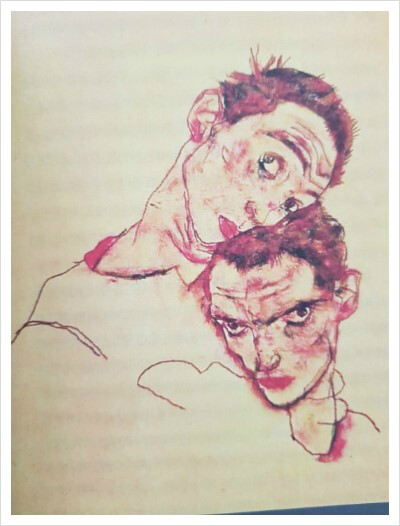

그동안 많은 그림을 보고 그림에 관련된 글을 읽었으나 이상하게 에곤 실레의 <이중의 자화상>은 기억나지 않는다. 봐놓고도 내가 기억을 못했을 수도 있다. 에곤 실레의 <이중의 자화상>과 <삼중의 자화상>이 실려 있는데, 한 장의 그림의 이중의 혹은 삼중의 다른 자신의 모습을 담는 식이다. 심리적 변화가 굉장했을 거라는 생각이 먼저 들었듯, 분열된 자아를 보듯 또다른 자아를 나타낸 것 같다. 절제와 불안감이 한 장의 그림에 동시에 표현한 식이다. 에곤 실레의 그림과 헤세의 <나르치스와 골드문트>라는 소설을 연결한다. 나르치스와 골드문트라는 인물을 통해 삶의 이중성을 표현한 것이다.

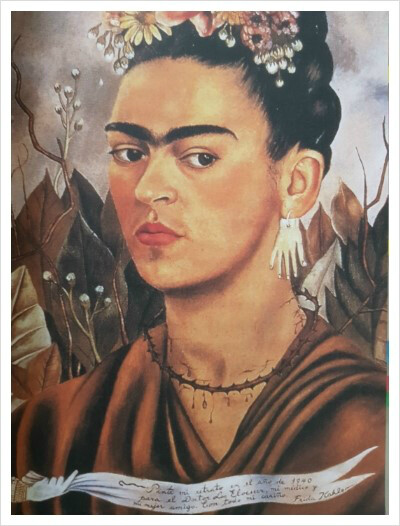

프리다 칼로의 삶은 그림에서 잘 나타난다. 강렬한 색채가 빛을 발하고 표정은 굳어있다. 예수의 가시 면류관처럼 자신의 목을 에워싼 곳에 피가 배어 있을 정도로 강렬하다. <엘로에서 박사에게 보낸 자화상>이라는 그림 외에 <나와 디에고 리베라>라는 그림에서도 나타난 바와 같이 디에고의 모습은 거대하고, 그 옆에 선 자신은 아주 작게 그렸다. 이것 또한 화가의 마음을 나타낸다고 보았다. 디에고를 사랑했지만 여성편력이 심한 디에고에게 상처받은 내면의 표현이었다. 사랑받고 싶지만 사랑받지 못하는 감정들을 연민으로 보았던 것이다.

저자는 프리다 칼로의 자화상과 함께 톨스토이의 <안나 카레니나>와 엮었다. 아이와 함께 평범한 삶을 살았으나 우연히 젊은 남자 브론스키를 만나 집을 나와 새로운 삶을 살려고 하지만 이미 사랑이 식은 브론스키를 바라보아야 하는 안나 카레니나의 마음을 프리다 칼로를 연민의 마음으로 보았다.

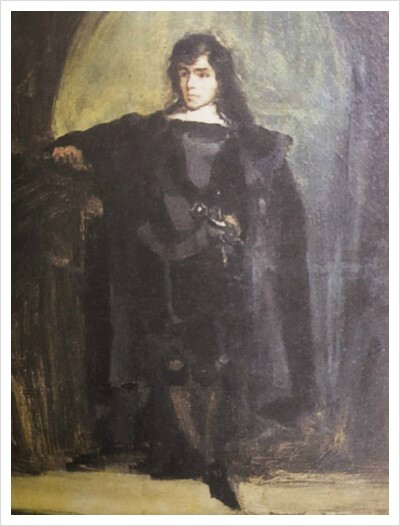

들라크루아는 좀처럼 자화상을 그리지 않았다고 한다. 아래 그림 <햄릿으로서의 자화상>도 비교적 초기작에 가까운데, 그가 셰익스피어의 비극의 인물을 차용한 것은 자신의 성장 경험과 무관하지 않다고 말한다. 고통스러운 성장 경험을 햄릿의 우수와 번민처럼 여겼다는 뜻이다. 들라크루와의 자화상과 연결될 소설에는 당연히 셰익스피어의 <햄릿>이다. 마치 자신의 감정인양 햄릿이 처한 상황과 비슷하게 여겼으리라. 아버지를 죽인 삼촌과 결혼한 어머니, 그로 인한 햄릿의 번민과 고통이 여실히 드러나는 작품이지 않나.

<황소>의 화가 이중섭의 그림을 논하지 않을 수 없다. 이중섭의 삶과 그림에 대한 열망을 책으로 읽어서인지 다른 화가들에 비해 친숙하게 다가온다. 아내와 아이들을 그리워해 담뱃갑 은박지에 그림과 글을 쓴 편지들. 함께 수록된 <시인 구상의 가족>이란 그림에 드러나는 이중섭의 모습은 애달프다. 가족에 대한 그리움이 강하게 드러나 있기 때문이다. 경제적 어려움 때문에 그림 그릴 종이가 없어 담뱃갑 은박지에 그렸던 궁핍한 삶. 언젠가는 남덕이라 부르는 일본인 아내와 아이들과 함께 함께 살 거라는 희망을 안고 살았던 이중섭의 삶이 그 시대의 아픔을 보는 것만 같았다. 이런 이중섭의 상실감을 최인훈의 <광장> 속 인물 이명준과 함께 나타냈다.

화가들의 자화상과 소설 속 인물들은 이처럼 교묘하게 닮았다. 자신의 감정을 그대로 표현한 자화상과 자신의 생각을 담은 소설. 화가들의 자화상 속 표정은 다양하다. 그들 삶의 다양성처럼 다양한 표정뒤에 숨어 있다. 화가의 그림을 평하는 데 있어 가장 중요한 것의 삶의 궤적일 것이다. 어떠한 삶을 살았는지, 경제적으로 궁핍했는지, 가진 재산이 많이 여유가 있었는지 중요한 변수가 된다.

수많은 사람들의 다양한 감정들을 책 한 권 속에서 만난 것 같은 느낌이다. 화가의 자화상에서 우리는 우리가 미처 겪지 못했던 감정의 파도를 느끼기도 한다. 자신은 미치지 않았다고 세밀화로 그린 <연필로 그린 자화상>에서 피로하고 남루한 화가의 모습을 발견한다. 그가 못다했던 삶이 그가 살고자 했던 삶을 그림으로 표현한 것과 너무 다른 실제 그의 모습인것처럼.

다만 한 가지, 자화상 하면 빠지지 않는 빈센트 반 고흐의 그림이 수록되지 않아 아쉬울 뿐이다. 고흐의 이야기가 너무도 유명해서 일까. 하지만 이 책에서 만난 화가 누스바움과 콜비츠, 아르테미시아, 키르히너, 프로이트의 그림은 다시 살펴보고 싶다. 많은 사람들을 인문학으로 안내했다는 작가의 다른 책들을 만나보고 싶어졌다. <미술관과 인문학> 시리즈는 <감정의 자화상> 그림과 연결해 읽으면 더 좋을 것 같았다.