여행은 본래의 나를 내던지는 것 [세상의 용도]

니콜라 부비에라는 생소한 인물이 나를 매혹시킨다. 장장 661페이지에 달하는 여행기가 소설책 읽듯 휙휙 넘어간다. 여행기에서 기대하지

않았던, 혹은 마음속 깊은 곳에서 바라마지 않았던 소소한 기록 뿐만 아니라 생생하게 살아움직이는 생동감 있는 인물, 그리고 직접 가보지 않으면

담아오지 못했을 눈이 시리도록 선명한 색깔들의 향연이 펼쳐진다. 지금 현재의 기록이 아닌, 1950년대의 기록이기에 더욱 놀랍다.

한국전쟁으로 시름에 젖어 있었을 우리네 1950년대에서는 상상도 할 수 없었던 세계여행은 '전쟁'과는 거리가 먼, 다양한 민속적

아름다움과 각기 다른 사람들이 뿜어내는 자연적인 매력들이 가득하다.

굵은 선들로 이루어진 투박한 그림들은 묘한 생동감으로 살아 꿈틀거리는 것만 같다.

보고, 듣고, 느끼는 그대로의 것들을 포착하고 자신만의 사유 속에 녹여내어 감동적으로 전달하는 이는 누구인가?에 가장 먼저 관심이 가지

않을 수 없었다.

저자인 니콜라 부비에는 작가이자 사진가이자 고문서학자, 시인이다. 어쩐지 그의 문체에서 시의 향기가 물씬 풍기더라니. 같은 것을 보아도

보다 명료하고 보다 섬세하고 보다 깊이 있게 적어내고 또렷이 형체가 떠오르는 비유법을 사용하고 있었다.

1929년생인 그는 스위스에서 태어났다. 아버지는 도서관 사서, 어머니는 '가장 실력 없는 요리사'였다고는 하나, 높은 교양을 갖춘

부르주아지 집안을 꾸린 것은 분명하다. 그의 부모들은 토마스 만, 마르그리스 유르스나르, 로베르트 무질, 헤르만 헤세를 손님으로 맞았다고 한다.

헤르만 헤세와 동시대를 살았다고 했는데, 그 시절에는 여행을 떠나는 것이 일반적인 것이었나 싶기도 하다. 헤세도 또한 여행에 있어 둘째

가라면 서러울 정도였으니 말이다.

어쨌든, 부비에는 여행을 하는 것은 무슨 일인가 일어나서 자신을 변화시키도록 하기 위해서다, 그렇지 않다면 그냥 집에 있는 게 차라리

낫다고 말했다고 한다.

[세상의 용도] 마지막 장에서도 그런 분위기의 문장이 나온다.

자기 본래의 모습을 그대로 간직하겠다니! 원래의 어리석은 자로 그냥 남아있겠다니! 그래서 그는 별다른 걸 보지 못한 것이다. 내가 아는 한

마치 샤일록처럼, 여행자에게 '살덩어리를 떼어달라고 요구하지 않는' 나라는 단 한 곳도 없기 때문이다. -645

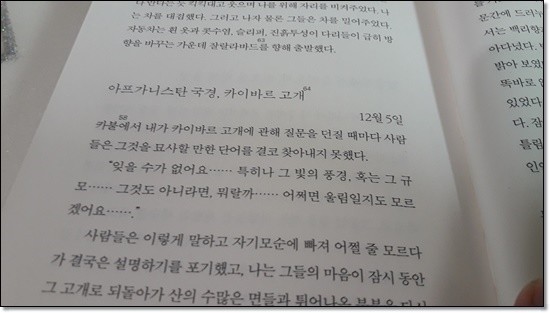

1953년 6월 부비에는 티에리 베르네와 함께 피아트를 타고 인도로 출발했다. 한 사람은 작가, 한 사람은 화가였다. 둘이 함께 하는

여행은 아프가니스탄 카불에서 중단되지만 부비에는 혼자 여행을 계속하여 인도와 실론으로 간다.

1953년에서 1954년 사이 두 스위스 청년은 제네바에서 유고슬라비아, 터키, 이란, 파키스탄을 거쳐, 아프가니스칸의 카불까지 다녀왔다.

지도를 보면 그들의 여정이 한눈에 드러난다.

20대의 청춘들은 9주간 쓸 수 있는 돈을 들고 '느린 여행'을 실현하기로 한다.

돈은 얼마 되지 않았지만 시간은 넘쳐났다며, 일체의 사치를 거부하고 오직 느림이라는 가장 소중한 사치만을 누리기로 했단다.

차 지붕은 열고 엑셀러레이터는 살짝 당겨놓았으며 좌석 등받이에 걸터앉아 한쪽 발은 핸들 위에 올려놓은 채 시속 20킬로로 느릿느릿 길을

갔다.-84

지금처럼 네비게이션이나 숙박 어플, 여행 정보가 넘쳐나는 시대에는 꿈도 꾸지 못할 유유자적한 흐름에 몸을 맡기고, 일단 도착한 곳에서

최선을 다해 즐기고 누리는 그들의 모습이 왠지 부럽다.

물론, 스위스의 삶과는 다른 가난하고 유목민적인 생활, 각국의 문화의 차이에서 오는 생소함, 그들을 덮친 더위와 추위, 그리고 모르는

새에 엄습해오는 병마 등이 그들을 힘들게 했지만 젊은 그들은 가난함 속에서 반짝이는 기쁨을 발견하고 흥분과 열정이 드글대는 춤과 노래가 가득한

잔치를 즐기며 새로운 사람들을 만나는 속에서 진정한 여행의 가치를 발견하게 된다.

마하바드-291

벽토로 지어 푸른색으로 문을 칠한 집들, 이슬람 사원의 뾰족탑, 사모바르 주전자에서 솟아오르는 김, 그리고 강가의 버드나무. 3월 말의

마하바드는 다가오는 봄의 금빛 레몬색에 잠겨 있었따. 대마 부스러기를 연상시키는 검은 구름 사이로 흘러나온 빛이 황새들이 부리를 딱딱거리며

둥지를 튼 평평한 지붕에 스며들었다. 중심가는 챙 달린 검은색 모자를 쓴 시아파와 챙이 없는 사발을 엎어놓은 모양의 펠트모자를 쓴 자르도슈티파,

작달막한 키에 머리에 터번을 쓰고 쉰 목소리로 격론을 벌이며 이방인을 빤히 쳐다보는 쿠르드족이 줄 지어 지나다니는 웅덩이에 지나지 않았다. 급한

일이 없는 사람들은 상체를 앞으로 약간 기울이고 뒷짐을 진 채(그들은 항상 뒷짐을 졌다. 입고 있는 바지에 호주머니가 달려 있지 않았기

때문이다) 몇 걸음 떨어져 우리 뒤를 따라왔다.

그들은 이방인에 대한 호기심을 보이는 사람들을 관찰하는 여행자이기도 했다가, 돈이 떨어지거나 날씨가 도와주지 않으면 마을에 몇 개월씩

머무르며 그림을 그리고 칼럼을쓰고 프랑스어 과외를 하는 생활인이기도 했다. 애써 적어 놓은 원고를 도둑맞고는 쓰레기장 속에서 몇 장을 건져내기도

하고, 차가 고장나 힘들 때 마을 사람들의 무한한 호의에 기대 도움을 받기도 했다.

놀랍도록 아름다운 풍경, 마음을 빼앗길 수밖에 없는 한 순간에 머물렀던 기억들을 빼곡히 적어 놓은 문장을 사랑한다. 뚝뚝 끊어지는 것

같으면서도 무한히 이어지는 감동적인 광경들의 나열들도 똑똑 떨어진 물방울이 한지에 베어들 듯, 내 마음 속으로 서서히 스며들어 점점이 뿌려진

것들이 그들이 다녀온 지도위의 점을 연결한 것과 같은 길다란 선으로 기억된다.

두툼한 책이어서 처음엔 생경한 눈으로 바라볼 수밖에 없었지만 지금은 두툼해서 더욱 행복한 책으로 남는다.

본래의 나를 내던지는 진정한 여행을 다녀온 이들에게 한 마디 하고 싶다.

"진짜 여행이 뭔지 아시는군요."