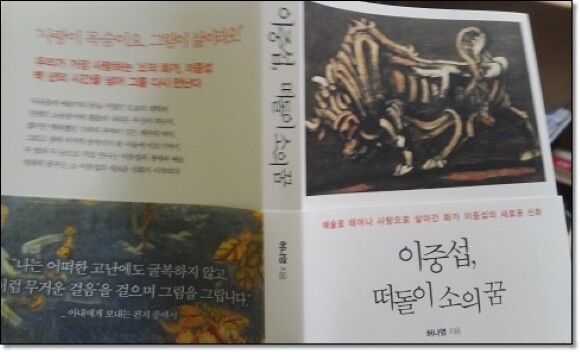

이중섭의 발자취를 따라가다 [이중섭, 떠돌이 소의 꿈]

이렇게 해가 쨍하고 매미가 더위를 반기며 찌르르 울어대는데...

어이 없이 눈물이 흐르다니...

햇빛 눈이 부신 날에 이별을 한 것도 아니면서.

부산에 살고 있으면서도 범일동에 있다는 이중섭 전망대 한 번 오르지 않았고

광복동 거리를 그렇게 열심히 돌아다니면서도 "밀다원 다방" 시절의 이중섭을 스쳐지나가듯이라도

떠올려보지 않았던 내가,

더위가 기승을 부리고 있는 중복 염천의 한낮에

방 안에서 세상 편한 자세로 앉아 그의 발자취를 더듬으며 써내려간 책을 읽고는

이렇게 눈물을 흘리고 있다. 한술 더 더 끅끅거리기도 더해준다.

아무도 없었기에 망정이지, 누가 봤으면 아주 친한 사람이 갑자기 죽기라도 했냐고, 물어볼 양이다.

내가 생각해도 참, 어이가 없는데.

오디오에선 참 그 마음을 지지한다는 뜻인지

영화 아이앰샘의 OST중 하나인 'across the universe'가 흘러나온다. 아이,참. 슬프고 슬프고 더 슬퍼지다, 마침내

미어진다.

흰 소 한 마리의 압도적인 힘을 느끼며 어떻게 해서 그 강인한 그림이 그려졌느냐를 궁금해해도 모자랄 판에 난데없이 쓸쓸함과 허무함을

쏟아내면 어쩌자는 말이냐.

이건 다, 이중섭의 발자취를 한 걸음씩 좇을 수밖에 없도록 유인한 작가의 탓이다.

제주도 여행을 가서도 그 많은 이들이 찾는다는 이중섭 미술관 한 번 찾지 않은 것은 무슨 경우였느냐고,

이제 와서 나 자신을 힐문해본다. 그렇게 따지자면 이중섭이 태어난 원산은 분단의 아픔 덕에 이제는 찾을 길 없게 되어버린 탓을

하더라도...

화가의 삶을 좇아 무작정 떠나기에는 그래도 좀 무리인 듯 싶은 일본에서의 자취도 무시하더라도.

월남하여 처음 발 디딘 곳 부산, 남덕의 이름을 좇아 좀 더 내려간 따뜻한 남쪽 나라 제주, 홀로 돌아와 작품 활동에 매진한 통영, 진주

등에 한 번씩 들를 때마다

이. 중. 섭.

이 세 글자는 기억했으면 좀 좋았겠냐고. 뒤늦은 후회를 해 본다.

[이중섭, 떠돌이 소의 꿈]은 대체로 이중섭의 전기처럼 일대기를 그리고 있지만 증거 자료나 그림의 비평보다는 인간 이중섭에 초점을 맞춘

듯한 책이다.

아버지를 일찍 여의고 어머니와 나이 차 많이 나는 형을 둔 이중섭은 형의 남다른 사업 수완 덕에 유복한 청년 시절을 보냈다. 평안도

정주에서 하숙을 하며 오산학교에 들어간 그는 유학파인 임용련, 백남순 부부와 만나 전위적인 서양 미술을 배우고 흡수한다. 민족 정신을 펼쳐야

한다는 선생의 뜻을 받아들인 것은 물론이다.

이러한 영향이었을까, 당시 이중섭이 한글 자모를 활용한 구성작업을 하기도 하였고, 훗날 일본에서 활동할 때조차도 한글 자모로

된 서명을 했다.-44

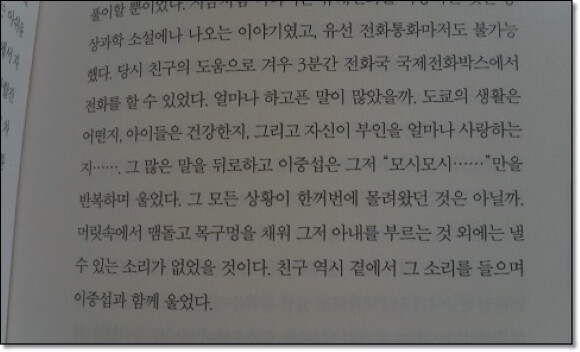

자유로운 영혼이었던 중섭은 일본으로 건너가 유학을 하면서 평생의 사랑이자 뮤즈인 아내를 만난다.

해방이 이루어질 즈음의 뒤숭숭한 정세 덕에 한국으로 돌아온 중섭을 뒤쫓아온 마사코. 중섭은 아내에게 '이남덕'이라는 이름을 지어주고

아내와의 사이에 두 아들을 두며 잠시 꿈같은 나날을 보낸다. 한국전쟁 발발로 뿔뿔이 흩어진 가족. 부산에서 제주도 서귀포로 다시 부산으로 돌아온

중섭은 아내와 아이들을 일본으로 보내고 혼자 지내기 시작한다. 통영, 진해, 마산 등지를 다니며 그림 활동을 쉼없이 한 것은 언젠가 아내와

아이들을 만나게 되리라는 행복한 꿈 때문이었는데...

개인전을 열었으나 흥행하지 못하자 점점 희망을 잃고 마침내는 정신을 놓아버린 중섭.

그의 곁에서 지켜봐주던 친구들이 있어 쓸쓸하진 않았겠지만 죽은 뒤 1년 후에야 가족의 품에 안긴 중섭의 생은 너무나 짧았다.

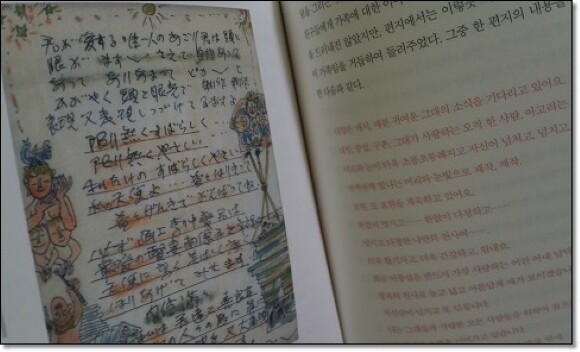

언제나 아내와 아이들을 그리며 은지화에도 벽에도, 편지에도 그들을 그리워하는 마음을 담뿍 담았던 중섭은 죽기 전에 자신의 죽음을 예견한

듯,

영화 <돌아오지 않는 강>과 같은 제목의 작품을 남긴다.

평소에는 친구들에게 가족에 대한 이야기를 하거나 그들을 그리워하는 감정을 드러내진 않았지만, 편지에서는 이렇듯 가족에 대한 애틋함을

드러내곤 했다.

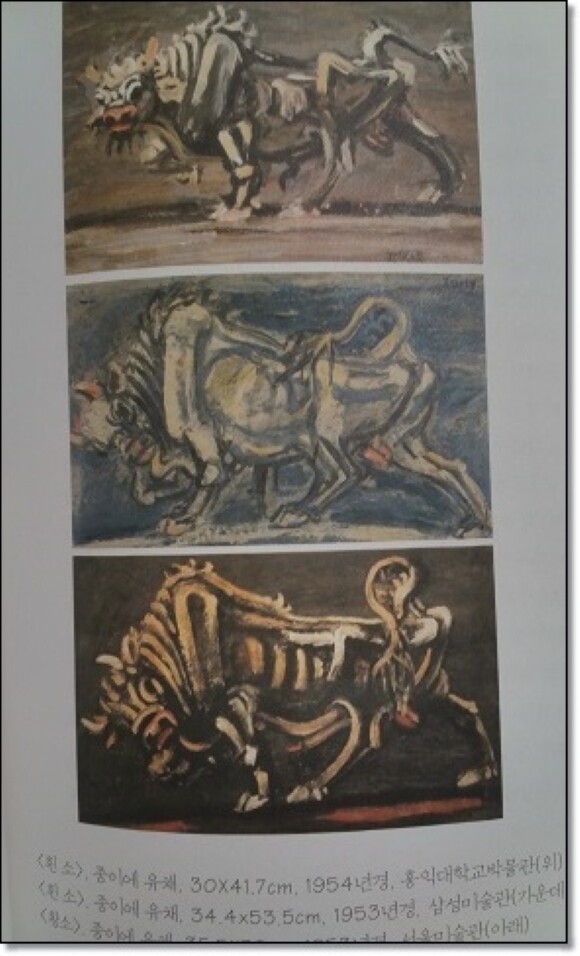

오산학교 시절부터 그려 온 소는 한국의 민족성을 나타내기 위한 소재였던 것일까?

아니면 불알을 강조한 수소를 주로 그린 것에서 화가 자신의 은유적 표현인 걸까?

각기 다른 붓터치와 표현법을 비교해 보는 재미가 있다.

우리 민족이든, 화가 자신이든 시대의 불운에 맞서는 "소"의 이미지가

이중섭의 인생과 너무나 닮았다.

-133

아마도 울먹울먹하는 마음이 저 빝바닥에서부터 올라오기 시작한 것은 이 부분을 읽을 때가 아니었나, 싶은데...

책의 중간 부분에 해당하는 이 지점부터 이중섭의 밝은 에너지가 가족과의 이별로 인해 서서히 빛을 잃어가기 시작한다고 느꼈다.

자신을 위해 한국-일본간 책 무역을 시작한 아내 마사코가 두 번째 시도에서 부도를 맞고 빚을 지면서 이들의 생활고는 점점 심해지기만

하는데...

화가로서 그림을 그려야 한다는 생각은 가족을 위해 그림을 팔아야 한다는 생각과 다른 뿌리가 아니었을 것이다.

부잣집 도련님으로 살아 오면서 헤픈 씀씀이를 보였고 작품을 팔아 돈이 생기면 친구들을 위해 쓰기를 주저하지 않았던 그를 오해하는 사람도

있을 것이다.

하지만 가족을 만나고 싶어했던 마음만은 진짜였다.

이중섭을 비운의 천재라느니, 해괴한 미치광이라느니 등등, 다양한 면으로 재쟁산해낸 면이 있어

그의 진면목을 올곧게 바라볼 기회가 없었는데,

이 책에서는 신화 속에서만 존재했던 이중섭을 '인간'으로 바라볼 수 있게 되었다.

인간적인, 너무도 인간적인 면이 드러나서 그의 아픔을 함께 아파할 수 있었던 것 같다.

목차를 보면 이중섭의 처지가 '소'에 빗대어져 쓰이는 것을 볼 수 있다.

전쟁에 휘말린 소, 행복의 도원을 향하는 소달구지, 가족을 향한 황소의 울음,

은지에 담은 소의 꿈,

꿈에서 깨어나 몸부림치는 떠돌이 소...

그 중에서도 나는 "행복의 도원을 향하는 소달구지"를 끌고 가는 소와 함께 중섭의 이미지를 간직하고 싶다. 너무 이른 나이에 세상을 하직한

그는 복숭아 피는 도원에서 행복한 웃음을 웃길...