만화로 보는 록의 역사 [PAINT IT ROCK]

저자 남무성은 2009년에 초판을 낸 지 5년만에 [Paint it rock]의 개정판을 내게 되었다.

모두 3권으로 되어 있는 이 책의 각권 커버 주인공은 비틀즈, 데이빗 보위, 커트 코베인이다. 록의 역사에서 차지하는 비중과 대중적인 인기

등을 고려해 선택한 것이라고 한다.

애비 로드를 걷고 있는 비틀즈.

애비 로드에 위치한 녹음실은 비틀즈가 1962년 데뷔곡 Love me do부터 대부분의 노래를 녹음했던 아지트였다. 녹음실 앞 횡단보도를

일렬로 건너는 장면을 촬영하는데 단지 덥다는 이유로 폴 매카트니는 샌들을 벗어던지고 맨발로 건넜다고 한다. 그래서 팝 역사상 오랫동안 화제가

되었다고.

표지에서부터 록의 역사상 가장 유명한 인물인 비틀즈로 강렬한 인상을 주더니, 이 책, 장난 아니게 진지하기도 하고 날카롭게 푹푹 찔러대는

풍자를 선보이기도 한다.

록의 역사에 문외한인지라 마음의 문을 열고 자시고 할 것도 없이 그저 죽 훑어본다는 기분으로 보기 시작했다.

만화로 되어 있기 때문에 그다지 거부감이 들지 않는다.

록의 역사를 실은 책이라 당연히 어려운 용어가 난무하겠지, 모르는 뮤지션들이 대거 등장하겠지, 대충 마음의 준비는 하고 들어갔는데, 괜한

사전무장이었던 듯.

만화의 형식으로도 충분히 록의 역사는 설명되고 있고, 아티스트들의 개성은 더욱 확실히 살아난다.

특히나 실사 사진으로 접했더라면, 헉~ 하고 까무러칠 정도의 수위 높은 사진들이 몇 장 있지만(존 레논과 오노 요코의

나체사진-헉!) 조금은 유머러스하게 웃어넘길 수 있는 만화의 형식에 묻혀 슬쩍 넘어가 진다.

특히나 뮤지션들의 감성에 빠지지 않는 마약이나 헤로인 같은 어두운 문제들도 적당한 선에서 허용할 수 있는 분위기로 흘려보낼 수 있다.

그러면서 절대 가볍지 않게 시대의 흐름에 맞춰 변해가는 록의 역사에 대해 물흐르듯이 자연스럽게 설명해나가는 책의 구성을 볼 때,

록의 역사와 만화라는 궁합은 썩 잘 어울린다.

2차 세계 대전 후부터 기술되는 록의 역사. 로큰롤의 용어 설명부터 짚고 넘어가 준다.

글로만 읽었다면 분명 머리아픈 이야기였을 터이지만 에피소드 형식으로 쉽게 이해할 수 있어서 지끈지끈 골머리를 싸맬 필요가 없다.

록의 역사는 척 베리를 필두로 로큰로의 스타들이 등장하며 밥 딜런과 포크로 이어지다가 혼돈과 저항의 60년대를 맞게 된다. 영국의

로큰롤은 비틀즈라는 거대한 대형스타를 배출하고 비틀즈는 활동기간 중 총 20장의 앨범을 발표했으며 이 가운데 16장이 빌보드 차트 1위에

올랐다.말 그대로 "빌보드 융단폭격"이다. 넘버원 싱글 히트곡도 20곡이나 기록하여 단일 팀 최고 기록으로 이 기록은 여전히 깨지지 않고 있다고

한다.

그 후로 히피 무브먼트와 사이키델릭 록이 등장했으며 지미 핸드릭스, 재니스 조플린, 롤링 스톤스같은 걸출한 스타들도 줄을 잇는다.

록의 역사에서 왜 우스스탁이 그 명성을 날리고 있는가, 궁금했는데, 이런 것은 과연 록의 역사 속에서 조명해야 할 문제인 것을 이제 알 것

같다.

3일 반나절 동안 펼쳐진 우드스탁은 작가의 표현에 의하면, 오줌과 진흙탕, 마리화나, 오바이트, 프리섹스, 록 음악이 뒤범벅이 된 거대한

난장판이었다고 한다. 하지만 '3일간의 평화'라는 구호 아래 무정부 상태의 해방구에서도 얼마든지 평화로운 잔치가 가능하다는 것을 보여주려 노력한

것이라 의미를 부여한다. 월남전 파병으로 시작된 반전운동과 현대 문명을 거부하는 자연 회귀 운동이 결합된 히피 운동이었지만 결국은 우드스탁이

끝남과 동시에 세상은 하나도 바뀌지 않았다는 것을 깨닫게 한 것이었을 뿐. 물론 록 문화의 정점을 보여주었다는 반론도 존재한다.

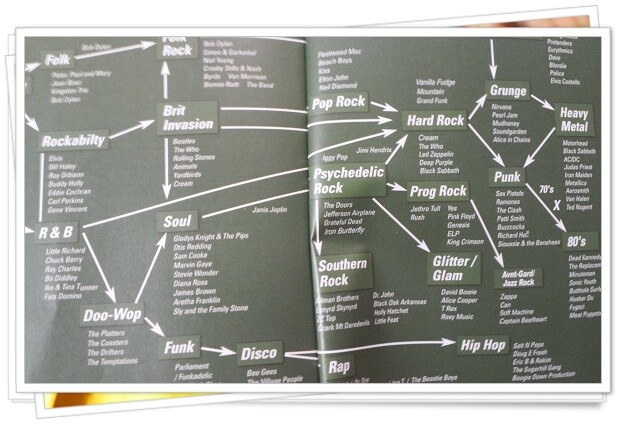

끝없이 무언가를 향해 가는 화살표는 록의 역사가 진행형임을 보여준다.

삶이 정체되어 있다고 느낄 때,

한 번쯤 과감하게 혹은 미친 듯이 굉음을 폭발시키는 록의 한가운데에 몸을 맡기고 싶어진다.

록이란, 저 날카롭게 찔러대는 화살표의 끝처럼 사정없이 무언가를 들이받고 싶은 충동을 느끼게 한다.

심심하거나 축 처진 날,

이유없이 화가 나서 조금만 자극해도 광란에 휩싸여 날뛰고 싶은 날

바짝 날 세운 록의 끄트머리에서 내 자신을 한 번 놓아보고 싶어진다.

그런 날

어떤 뮤지션을 고를까. 고민하고 있을 때 펼쳐 보면

길잡이 역할을 해 줄 것만 같은 고마운 책.

배철수의 음악캠프에서 록 음악이란 단어가 나오면 이제는 낯선 외계어라 쭈뼛거리지 않고 조금은 고개를 끄덕이며 수긍하게 될 것 같다.

개인적으로 배철수가 그윽한 목소리로 "킹 크림슨의 <Epitaph> 들려드리겠습니다"라 소개하는 멘트를 들을 때 나는

행복하다.