마음이 따뜻해져요 [얼굴 빨개지는 아이]

친구, 내 친구.

어린 시절 마음을 터놓을 수 있는 친구를 하나 만들어 두면 그 기억은 평생을 간다.

왜냐하면 그 때 그 시절에는 이것 저것 재지도 않고 따지지도 않고 그저 마음을 홀라당 발가벗겨 보여주기 때문이다.

목욕탕에서 벗은 몸을 본 사이보다 더 가깝게 말이다.

내 모든 것을 함께 나눈 친구는 그 무엇보다도 소중하다. 그 친구와의 추억은 한없이 부둥켜 안아도 싫증나지 않을 정도이다.

그 친구와 인형 놀이를 하고 뜀틀 연습, 철봉 연습을 하고 놀이텅서 그네 타기, 모래 놀이 했던 것들은 간간이 기억나기도 하고 혹은

잊어버리기도 했다. 그러나 그 친구가 나의 영원한 단짝이라는 사실 하나가 내 마음에 새겨지면 그것은 오랜 세월 지워지지 않는 육체의 상처보다 더

오래 내 곁에 머물러 있게 된다.

나이가 들어 어쩌다 보니 헤어지게 되고 이렇게 다 자라 어른이 되어 기억이 가물가물 해도 그 친구의 이름 하나만 불러내면 언제 잊혀졌었냐는

듯이 그 때의 기억들이 생생하게 되살아난다.

나를 있는 그대로 받아 준 친구가 있었다는 그 사실 하나만으로 마음이 따뜻해지며 무한한 위안을 받게 된다.

내게도 그런 친구가 있다. 시간이 흘러 각자의 길을 가느라 연락을 자주는 못하지만 가끔 친구와통화하게 될 때면 어느새 목소리가 푸근해짐을

느낄 수 있다.

"잘 지냈니? 기집애야~"

이건 서울말 버전이고, 실제로는 부산 사투리를 꽤 사투리 맛이 날리게 구사하곤 한다.

"잘 있었나? 이 가스나야~"

짧은 인사 한 마디에 그간의 간격은 소리 없이 허물어진다.

장 자끄 상뻬의 [얼굴 빨개지는 아이]는 그런 내 친구를 떠올리게 하는 책이다.

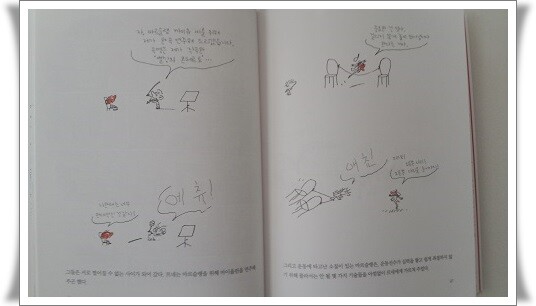

얼굴 빨개지는 아이 마르슬랭 까이유와 기침을 시도 때도 없이 해대는 르네 라토는 친구가 되었다. 운동 신경이 좋아 잘 뛰노는 마르슬랭과

매력적이고 바이올리는 잘 켜는 르네는 만나는 순간 서로 절친이 될 것임을 알았다.

마르슬랭은 어디든 도착하기만 하면 곧바로 르네가 있는지 없는지를 물었다. 마찬가지로 꼬마

라토 역시 항상 꼬마 까이유를 찾았다. 그들은 함께 신 나는 나날을 보냈다.

또 르네는 마르슬랭이 부드러운 어조로 또박또박 훌륭하게 시를 읊어 내는 것을 보면서, 가슴이 터질 것만

같은 기쁨을 느꼈다. -56

[하늘은 온통 파란색 바다도 푸른색 내가 이 군청색 하늘에 그리고 파스텔톤 청색 바다에 감탄하는 것은

그렇게 푸르른 청색이 발 내가 좋아하는 색깔이기때문]

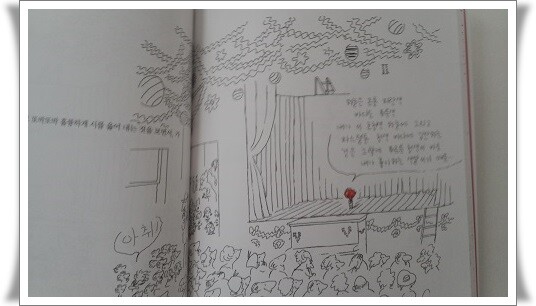

그들은 정말 좋은 친구였다. 어느날 르네의 이사로 둘은 헤어지게 되었고, 헤어져 지내는 채로 어른이 되었다.

그리고 만났다. 르네는 바이올린을 가르치는 교수지만 여전히 재채기를 하고, 마르슬랭은 여전히 잘 뛰어넘는 사람이지만 얼굴은 빨간 채로

말이다.

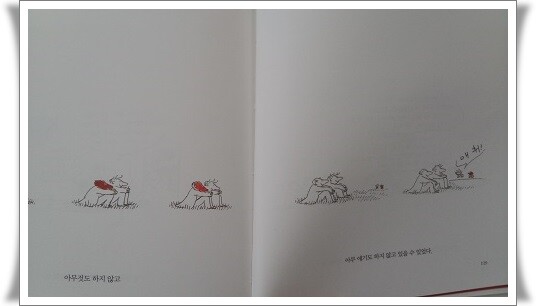

그들은 여전히 아무 것도 하지 않고 아무 얘기도 하지 않고 있을 수 있었다. 왜냐하면

그들은 함께 있으면서 결코 지루해하지 않았으니까.

구구절절한 말 백 마디보다 간략한 그림과 함께 하는 몇 줄의 문장이 더 적절할 수 있다는 것을 알 수

있게 된다.

가는 선으로 그려진 상뻬의 그림은 왠지 모르게 마음을 잡아 끈다.

1995년 초판이 발행된 이후 오랜 시간이 지났는데도 많은 사람들이 이 책을 기억하고 좋아하는 이유일 것이다.

담담한 어조로 이야기가 전개되고, 가냘픈 선들로 완성된 마르슬랭과 르네의 자취가 뛰어다니면, 책 속에 금세 빠져들지 않을 수 없다.

나의 과거는 저절로 눈 앞의 그림과 겹쳐진다.

꽉 앙다문 입과 경직된 턱으로 "나 지금 바쁘고 지치고 힘듦"을 표현하고 있는 나일지라도 단번에 무장해제시켜버리고 마는 상뻬의 마법같은

그림들.

헤실헤실 풀어진 입과 웃는 눈으로 내 친구를 생각해보는 시간.

얼굴이 빨개지고, 재채기를 해도 마음 속으로 들어온 친구는 내쫓을 수 없는 것이다.