우리 그림은 참 좋다.[사람 보는 눈]

비단에 혹은 종이에 담채 혹은 채색된 그림들. 우리 그림은 좋다. 참 좋다. 인간과 자연 온갖 것을 담고 있어도 왠지 모르게 마음이 차분해 진다. 그림을 들여다보고 있자면, 섬세한 붓놀림을 하나하나 눈으로 훑어보자면, 그린 이의 마음이 슬금슬금 이야기를 걸어오는 것만 같다. 바쁘다는 핑계로 그림에 눈길 줄 시간 없이 종종거리며 다녔지만 이 책을 집어들고 읽기 시작한 때부터는 그냥 말 그대로 그림 속으로 빠져 들어가게 된다. 아이들이 옆에서 떠들어도, 뭐라고 물어대도 소리들은 귓바퀴 뒤로 흘러간다. 그림과 나, 둘만의 세상에 손철주의 해설이 곁들여진다. 황홀한 순간이고, 호사스러운 순간이다. 오래도록 이 순간을 누리고 싶은데, 너무 빨리 끝난다. 좀 더 길고 긴 여정을 함께 걷고 싶었는데...이 짧은 시간이 마냥 아쉽다.

이재관, <강이오 초상>부분.

단정하게 손을 포개고 밝은 분홍의 옷에 파란 허리띠를 두른 이는 누구인가? 황금색으로 빛나는 허리장식이 귀한 신분임을 짐작게 하는데, 곱게 그려진 수염 위로 얼굴이 보이지 않는다. 표지에서부터 한껏 기대감을 불러일으키는 컨셉이다. 제목이 [사람 보는 눈]인데 정작 얼굴이 안 보이다니...재기 넘치는 표지 디자인이다. 힌트를 받은 바에 의하면 표지를 걷으면 얼굴이 나온다고 했다. 그래서 책을 받자마자 궁금증을 이기지 못하고 표지를 쑥 걷어보았더니, 아니다다를까...이런 얼굴이 나타났다.

역시. 단정한 매무새에 어울리는 단정한 이목구비. 흔들림 없는 곧은 눈동자. 마주하는 이를 차분하게 만들어주는 눈매다. 이렇게 마음가짐을 바로 하고 책을 보라는 무언의 가르침이다.

"예에~"하고 누가 뭐라한 것도 아닌데, 혼잣말로 냉큼 대답을 하고서는 읽어나갔다.

역시, 우리 그림들로 꽉 찬 책이라 한 장 한 장 넘길 때마다 기대에 부응하는 훌륭한 그림들에 찬사가 절로 터져나온다.

덜 그려도 다 그렸다, 보는 사람을 보는 눈, 여기 저기 다 보는 겹눈, 꼭 보아야 알겠는가 등 사람 애를 태우는 제목을 달아놓고 그림이 바로 나오지 않아 잔뜩 목이 타게 만드는 부분도 있어서 처음부터 끝까지 편하게 그림을 감상하게 두지 않는구나...속으로 혼자 원망 아닌 원망도 했더랬다.

크게 네 개의 장으로 나뉘어져 있고, 산수와 인물, 풍경 등의 그림들이 적절히 배치되어 있다.

제목이 제목이니만큼 인물화, 사람을 보는 눈을 먼저 틔워보기로 했다.

꼼꼼하게 옷매무새에서부터 표정, 주름, 장신구, 소품들, 발끝까지 눈길을 두루 주어야 그린 이의 눈으로 본 "사람"을 온전히 보아낼 수 있다.

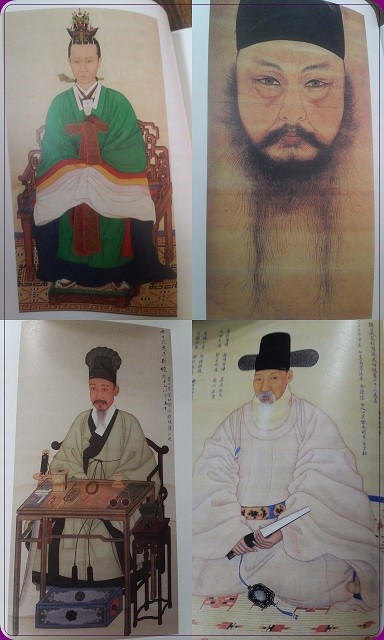

1 2

3 4

1. 작자미상의 여인 초상.<야무지게 오므린 입에서>

로열 패밀리다운 과묵함이라고 평했다. 입을 얼마나 야무지게 오므렸는지, 시중들 다 주눅들겠다며 한껏 눙치는 작가의 말에서 나도 모르게 웃음이 새어나왔다.

2. 그가 그린 이 자화상은 국보다.

공재 윤두서. 처음에는 옷도 귀도 다 그려진 상태였지만 세월이 가면서 닳아버렸는데도 묘한 아우라를 빚는다. -99 한 올 한 올 정성스레 그려진 터럭엔 영혼이 송두리째 담겨있는 듯하다.

3. 구한말의 패셔니스타 대원군 이하응. 칼집에서 칼을 빼고 옆에 세워두었다나...대원군의 서슬, 어디 숨었나...라는 제목의 의미를 늦게서야 깨달았다!

4. 정조의 특명으로 그려진 채제공 초상. 자세히 살펴보면 사시에 얽힌 곰보자국까지 다 보인단다.

조선 초상화에 곡필은 없다. 체제공도 마찬가지. 시선은 엇나갈망정 불편부당한 탕평을 꾸준히 옹호했다. 그 화가에 그 모델이다. -81

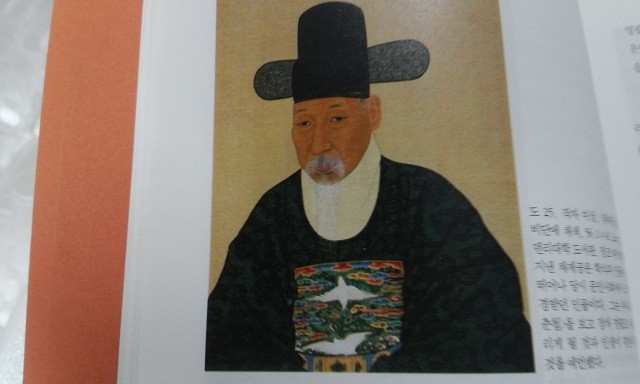

채제공의 다른 그림 하나를 다른 책에서 찾았는데,

이 그림은 작자 미상이다. 사시 역시 표가 나고 자세히 보면 마마 자국도 보일 것 같다. 사진만으로는 판별하기 어렵다. [사람 보는 눈]에는 나와 있지 않지만, 채제공은 추사 김정희의 어린 시절 <입춘첩>을 보고 장차 명예를 누리게 될 것과 인생이 평탄하지 않을 것을 예언했다고 한다.

여기서 본 그림과 저기서 본 그림을 끼워맞추는 재미도 쏠쏠하다.

얘기가 나온 김에 추사의 글씨를 볼까.

대나무는 곧은 것과 비틀린 것이 섞였고, 화로는 다리굽이 네 개인데 불씨가 겨우 살아 있다. 지(之)자에서 향기로운 훈김이 피어오르고, 실(室)에서 찻주전자가 놓여 있는 방이 금세 떠오른다. -161

멋진 글씨에 화답하는 좋은 풀이다.

마음 같아서는 그림 하나하나 다 올리고 기가 막힌 해설을 곁들이고 싶지만, 그러다가는 끝이 없을 것 같아서 이만 자제하려 한다.

책이 끝날 즈음에 한 해가 오갈 때 보는 그림이 실려 있어서 딱 이 시기에 맞는 걸, 잘도 때맞춰 읽게 되었구나 하고 무릎을 탁 쳤다. 이인상의 <송하독좌>, 이재관의 <송하처사도>, 이재관의 <파초제시>를 물끄러미 쳐다보면서 마음을 비워가게 되었다. 올 한 해도 다사다난 했었지. 한 해를 반성하는 나의 모습을 그림으로 그린다면 어떤 그림이 될까. 세속을 초탈한듯한 저 그림 속의 사람들처럼 번잡함이 스윽 물러난 사람으로 비춰졌으면 하는 바람이 있다.