<라블레의 아이들>

천재들의 식탁

어째서, 교육학에서나 들어봤을 법한 라블레의 이름이 음식 에세이에 출현하는가?

그리고 천재들의 식탁이라면서 아이들은 또 뭔가?

도저히 알 수 없는 제목과 화려한 음식의 향연에 이끌리어 몇 번 집었다 놨다, 집었다 놨다 한 끝에 펼쳐 든 책이다.

첫머리에서 제목에 대한 미스터리는 풀렸다.

라블레의 작품 속에는 먹을 것들이 풍성하다. 16세기의 프랑스에서 살며 <가르강튀아와 팡타그뤼엘>이라는 기괴하면서도 그로테스크한 거인에 관한 이야기를 쓴 이 문학자는 작품 속에 음식 이야기를 즐겨 등장시킨다. 등장인물들은 예외 없이 대식가로, 그들은 종종 향연을 벌이는데 도저히 믿어지지 않을 정도로 어마어마한 양의 소시지며 내장 요리들을 앞에 두고 흡족한 표정을 지어보인다.

-5

아하~~

그래서 저자는 수많은 예술가들을 음식을 탐하는 먹보에 비유하고, 라블레의 아이들이라 칭한 것이었다.

예술가들이 남긴 레시피집 혹은 후세의 전기를 통해 예술가들의 식탁을 복원하여 눈앞에 펼쳐보여주는 대단한 작업.

과거에 쓰여진 책과 미지의 요리에 대한 관심을 기쁜 마음으로 해낼 사람이 아니면 감히 상상할 수도 없는 기획이 아닌가.

대부분 과거 속의 인물이 되어 버린 먹보 예술가들을 그들이 즐겨 먹었던 음식으로 다시 되살리는 작업

믿을 수 없지만 그 작업은 이루어졌고, 저자의 훌륭한 글솜씨와 어우러져 내 마음 속에 깊이 각인되었다.

예술가와 그에 따른 음식을 정하는 작업을 위해 엄청난 양의 책을 읽어야 했고, 실제 조리를 해야 했고(정작 저자가 직접 만들 수 있었던 것은 다니자키 준이치로의 감잎 초밥과 사이토 모키치의 우유 장어덮밥 뿐이었다고 한다.), 촬영을 해야 했던 과정 끝에 탄생한 이 책.

목차를 주욱 훑어 보니, 천재들의 식탁답게 평범해 보이는 요리 하나가 없다.

게중 눈에 익은 것이라면 다치하라 마사아키의 한국풍 산채 요리랄까.

일본인 저자가 일본의 한국인 작가(김윤규)에 대해 쓴 글이라 낯설게도 한국‘풍’ 이라고 이름 붙이니...그마저도 어색하다.

롤랑 바르트의 덴푸라, 앤디 워홀의 캠벨 수프, 귄터 그라스의 장어 요리, <금병매>의 게 요리, 마리 앙투아네트의 과자, 이사도라 던컨의 캐비아 포식, 사이토 모키치의 우유 장어덮밥 등. 대충 눈에 띄는 몇 가지만 나열해봐도 그 면면들이 독특하다.

유명 예술가들이라도 그들의 작품에 초점을 두지 않고 음식에 초점을 맞추니 이런 희한한 조합이 탄생하는구나 싶었다.

카메라의 앵글을 조금만 달리 해도 보이는 풍경이 확연히 다른 느낌으로 다가오는 것처럼,한 사람 한 사람의 예술가가 위대한 예술가로만 보이는 것이 아니라, 각각이 살다간 시대의 역사와 정치와 문화와 예술을 그 한 몸에 오롯이 새긴 인물들이라는 것이 새롭게 다가왔다.

음식의 사진과 명문장을 감상하는 것만으로도 배불러온다.

롤랑 바르트에게

덴푸라는 거의 순수한 표면으로 되어 있는 이상적인 음식이었다. 사람들이 원하는 건 튀겨진 실물 덴푸라가 아닌 그것을 튀기는 기름의 처녀성이라고 그는 썼다. -16

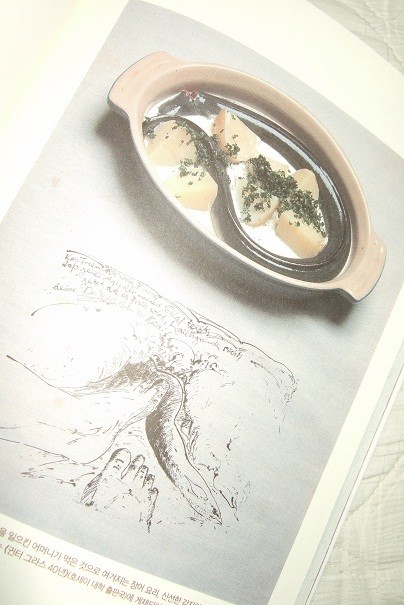

<귄터 그라스 40년>이라는 에세이집을 펼쳐보니 장어 요리 레시피뿐만 아니라 화가이기도

한 그라스가 그린 장어 데생이 게재되어 있다. 거기엔느 장어가 인간의 엄지발가락에 희롱당하고 있는 모습이, 페니스인지 대변인지 분간할 수 없는 그로테스크한 형상으로 대지와 물이라고 하는 에너지의 권화로 묘사되어 있다. <양철북>에서 어머니가 장어를 보고 구토를 하는 것은 그 나름의 무의식에서 유래한 동기부여가 있었던 것이다.-88

<금병매> 속에는 배불리 먹을 요리들이 잔뜩 들어 있다. '방해선'은 게의 등딱지 속에 게살을 꽉 채워 향신료 를 뿌려 튀긴 요리이다. 게는 먹고 싶지만 게살을 빼먹는 것을 귀찮아하는 부자들이 생각해 낸 요리일 것이다. 덧붙이자면 게살은 여성 성기의 별칭이기도 하다. -138