박경철이란 작가. 그리스 여행을 떠나게 된 계기가 자못 진지하다.

어느 날, 단골 책방의 서가에서 니코스 카잔차키스의 <예수 다시 십자가에 못박히다>라는 책을 읽고 20년간 가슴에 새겨 두었던 갈망을 나이 오십을 앞두고 실현하게 되었단다.

20여년 간 니코스 카잔차키스의 저작을 모조리 구해 읽고, 또 읽었다던 그.

(책 말미에 실린 참고문헌을 봐도 몇 장에 걸쳐 소개될 정도로 니코스의 저작은 엄청난 양이다. 그 외에도 참고문헌이 많다. 국내외를 막론하고.)

나는 겨우 <그리스인 조르바>를 통해 맛만 보았을 따름인데...

‘아는 만큼 보인다’고 <나의 문화유산 답사기>에서 유홍준은 말했다.

이 책은 그 유홍준의 말을 참 착하게 실천한 책이 아닌가 싶다. 20여 년이나 그리스에 대해 애정을 갖고 공부한 후에야 떠나는 여행이니 말이다. 그 정도 공부했으면, 이제 그리스 여행 떠나도 되잖아~개콘 버전이다. ^^

많이 안다고 해도 글을 쉽게 쓰기란 여간 쉽지 않다. 이어령 교수가 대단한 것도 자신의 꽉 찬 지식을 초등학생도 알아듣기 쉽게 설명해 주기 때문이 아닐까. 저자의 글도 책을 읽는 사람은 누구라도 그리스에 대해 흥미를 가지고 싶어할 정도로 설명이 쉽고 재미있다. 그리스의 유구한 역사를 길고 장황하게 늘어놓지도 않았고, 20여년 간 공부한 지식을 뽐내지도 않으면서 이렇게, 지렁이가 흙을 먹고 유기 양분을 섞어 토해놓듯이, 유익하게 토해놓은 것이다.

저자는 삶과 죽음, 인간과 인간, 인간과 사회의 충돌과 조화의 산물인 문명과 역사까지 관심을 가지고 있던 중, 니코스 카잔차키스를 만나 그리스를 보는 눈이 뜨였다고 한다.

그리스 하면 떠오르는 것, <그리스인 조르바>, <그리스 로마 신화>, 신화 속에 나오는 신들의 조각상, 올림픽.

그러나, 저자는 신화와 철학, 정치나 사회, 문학과 예술이라는 하나의 틀로만 바라본다면 그리스의 참모습을 찾기 어렵다고 말한다.

한 때 그리스 문명으로 찬란히 빛났건만 지금은 그 자취를 찾아보기 힘든 쇠잔한 그리스.

아테네 민주주의의 심장인 신타그마 광장에서 “나는 조국을 믿고 성실하게 일하며 연금을 납부했다. 하지만 조국은 나와의 약속을 지키지 않았다. 내게 이런 조국을 선택할 권리는 없다. 하지만 내 삶을 선택할 권리는 나에게 있다!”라는 유서를 남기고 은퇴한 한 약사가 권총 자살하는 충격적인 장면으로 여행은 시작된다.

“하느님의 가호가 우리와 함께하시길! 자, 갑시다.”라는 조르바의 희망과는 반대로 여행은 그렇게 순탄하지만은 않아 보인다. 그렇지만 이런 모습도 그리스의 현재인 것을.

저자는 20여년 간 경원해 마지 않았던 니코스 카잔차키스의 눈으로 날것 그대로의 그리스를 보고 느끼는 문명 기행을 기획했다. 그리하여 그는 여행 동안 항상 책에 붉은 글씨로 표현되어 나타나는 <니코스 카잔차키스>와 동행하기도 하고, 대화를 나누기도 한다. 한쪽 어깨에 니코스 카잔차키스의 유령을 걸머진 형상이랄까...

저자가 경원하던 그 사람이 궁금해져서 다시 <그리스인 조르바>를 읽었는데, 그 책의 끝에 카잔치키스가 생전에 준비해 두었던 묘비명이 적혀 있었다.

“나는 아무것도 바라지 않는다. 나는 아무 것도 두려워하지 않는다. 나는 자유다.”

멋진 말이다. 잠시 나의 묘비명도 이 김에 생각해 두련다.

크레타 방문에서는 그 유령 덕분에 크레타 섬의 택시 기사로부터 투어에 더불어 식사접대까지 받게 된 일화도 실려 있다.

“니코스 카잔차스키는 나에게도 영웅입니다. 그러니 우리는 친구입니다.”-321

2011년 겨울부터 시작된 이 여행은 앞으로도 계속될 예정이고, 모두 10권의 책으로 엮어질 것이라 하니, 이 책은 기나긴 여정의 10분의 1에 해당된다.

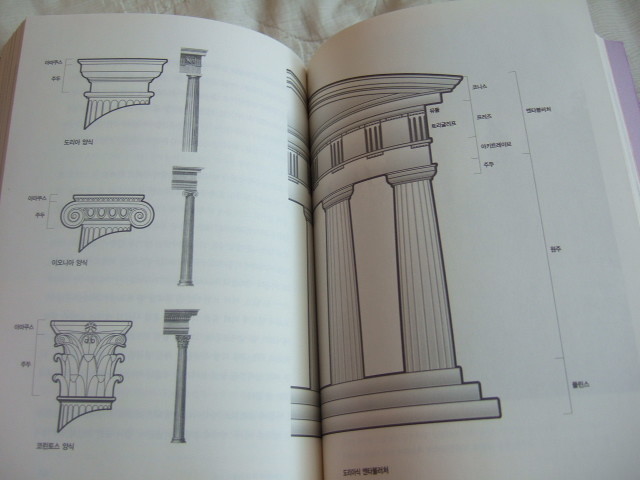

책 표지엔 1권의 여정을 암시하는 듯 코리노스 양식의 기둥이 새겨져 있다. 대들보에 아칸서스 잎을 새긴 화려하고 장식적인 코린토스 양식의 신전 기둥.

그리스 문명의 모태였던 펠로폰네소스의 관문이기도 한 코린토스가 그리스 답사의 첫 번째 방문지이다.

코린토스, 네메아, 아르고스, 올림피아, 스파르타 등의 순서로 펠로폰네소스 반도를 두루 둘러 보는 1권.

앞으로의 여정도 기대된다.

이 책을 읽고 나는 ‘여행은 함부로 쏘다닐 것이 아니다’ 라는 것을 깨달았다. 가까운 동네 산책 가듯이 단사표음(簞食瓢飮)으로 그렇게 허위허위 다녀올 것이 아닌 것이다. 지식을 꽉 채우고 마음으로 간절히 원한 다음에야 가서 둘러봐도 보이는 것이 있지 싶다. ‘홍콩에 쇼핑하러 여행간다.’‘ 일본에 우동, 라멘 먹으러 아침에 갔다가 저녁에 돌아온다.’ 이런 된장녀의 일상이 아닌 다음에야 푼돈 모아 큰 맘 먹고 여행을 가려고 하는 우리 같은 서민들은 저자의 그리스 기행에서 배울 점이 한 두 가지가 아니다. “나, 이번 방학 때 터키 갔다 왔어.” “나는 중국 다녀왔어.” 한 줄로 끝나는 여행 자랑이 아니라 진짜 여행을 가는 방법.

여행을 갔으면 여행자로 멀찍이 떨어져서 관찰하는 것은 곤란하다. 그네들과 동화되는 체험을 한 가지라도 하고 올 것.

유명 관광지만 둘러볼 것이 아니라, 작은 언덕 풀 한포기라도 그 나라만의 향취를 느껴 볼 것.

그런 자세로 여행을 떠난다면 나도 언젠가는 기행문다운 기행문을 한 줄이라도 써볼 수 있지 않을까 생각하면서 이 글을 마친다.