존중과 배려의 정치가 고프다 [국가는 폭력이다]

촛불집회로 지난 정권이 퇴진하고 새로운 희망의 정권이 들어섰건만, 집권 2년차의 정부는 최고점을 찍어야 할 때, 가장 낮은 지지율로

국민들의 바람에 보답을 하고 있다.

정치는 1도 모르는 사람이지만, 학부모로서 지금의 교육정책을 바라보면 한숨만 나온다.

이대로 뛰쳐나가서 다시 촛불을 들어야 하나, 고민할 정도다.

수많은 국가정책을 '민주화'의 과정대로 이행한다는 미명 하에 '국민참여' 제도로 책임을 떠넘기는 행태에 더욱 열불이 난다.

이것은, '민주화'라는 단어 하나에 홀린 듯이 맹목적으로 따르려는 사람들을 그릇된 길로 이끄는 '피리부는 사나이'의 우화를 떠올리게

한다.

총과 칼을 들어야만 '폭력'인가.

왠지 모르게 [국가는 폭력이다]라는 책 제목을 봤을 때 속이 후련해지는 것은, 이 제목이 바로 지금의 사태를 대변해주는 문장이기 때문이

아니었을까.

'민주화'라는 단어가 정착된 지 오래고 '민주주의' 국가에서 정당한 절차를 밟아 대통령을 뽑았지만 아직까지 존경할 만한 대통령 하나 나오지

않았다는 사실이 우리를 부끄럽게 한다.

학부모의 입장에서는 여러 정책 중에서 교육 정책 현안 한 가지만 놓고 [국가는 폭력이다]라는 제목과 결합시켜 봤을 때, 그런 것 같다,

라는 이해를 하지만,

사실, 이 책에서는 '법은 권력을 위해 어떻게 복무하는가'를 다루고 있다.

근시안적으로 학부모 입장에서만 국가의 폭력성을 이해하는 것이 아니라, 국가건설 이후의 우리 역사를 살펴보건대 민주화 이후 국가폭력과

정치억압이 어떻게 흘러왔는지를 다루는 것이다.

욱!해서 내게 닥친 현안과 이 책의 주제를 뒤섞어 생각했는데, 따지고 보면 같은 흐름일지도 모른다.

민중의 의중을 떠받들고 존중과 배려로 정치를 하는 것이 아니라 계파와 정당의 이익을 따져 거기에 폭력을 덧씌우는 형태로 정치를 하는 것이

바로 우리나라 정치의 역사가 아니었던가.

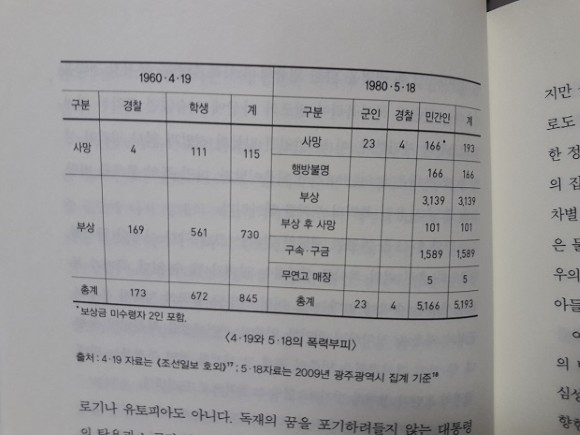

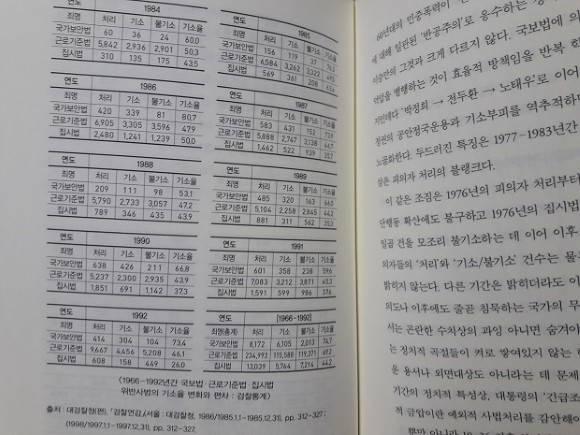

[국가는 폭력이다]에서는 다양한 통계 자료를 활용해 국가폭력의 흐름을 짚어나간다.

필자는 해방 후 한국의 권력과 민중의 충돌을 다룬 한 연구에서 '목적을 달성하기 위한 가장 빠르고 단순하며 확실한 정치적

수단'으로 폭력의 뜻을 정의한 바 있다.-30

역사 속에서 주기적으로 반복하는 혁명적 변화는 거대 국가폭력의 순환과 반복이란 한 축과 이에 응정하는 민중폭력의 숙성과

확장이란 이름의 또 다른 축을 교차 회전시킴으로써 뚜렷한 긴장 국면을 축조한다.

'19세기말 전국적 민란->갑신정변->동학농민혁명->3.1항쟁->소작쟁의->노동쟁의->9월

총파업->대구 10월항쟁->4.3항쟁->여수, 순천

사건->4,19->5.16->5.17->5.18민주항쟁->6.10항쟁->6.29선언->6.17촛불혁명 등의

파노라마는 국가억압과 민중저항의 정치적 긴장이 빚은 상호작용이자 정치폭력의 상재적 발전과정을 노골적으로

축약한다.-39

[국가는 폭력이다]에서는 국가 건설 이후 권력과 민중의 충돌을 통해 한국의 사법권력과 국가폭력을 살펴보고 민주화 이후의 탈민주화, 민주화의

연장과 일탈 과정을 통해 박정희 시대 이후 노무현과 이명박에 이르기까지의 역사 속에서 정치와 폭력의 관계를 짚어낸다.

국가보안법의 통치공학에서 박근혜의 역민주화와 정치지배연합도 다루고 있다.

해방 후 역대 정권들에게 '국가보안법'과 '집회 및 시위에 관한 법률'은 짐이 되고 있음에도 불구하고 '힘'으로 작용하고 있기에 정치성을

강화하기 위한 도구로 사용하고 있는 현실.

저자는 지금까지도 국가보안법 자체를 폐기하려는 정치권력의 파격젹, 전향적 실천은 단 한 차례도 없었다는 점을 준열하게 꾸짖고 있다.

이만하면 우리도 엄연한 민주국가의 반열에 오르지 않았나, 싶었지만 아직 갈 길이 먼 것 같다.

존중과 배려는 고사하고, 당연한 어조로 '폭력'을 행사하는 국가에게 도대체 뭘 더 바랄 것인가.

더 이상 실망하는 일이 없기를 바랄 뿐이다.