-

-

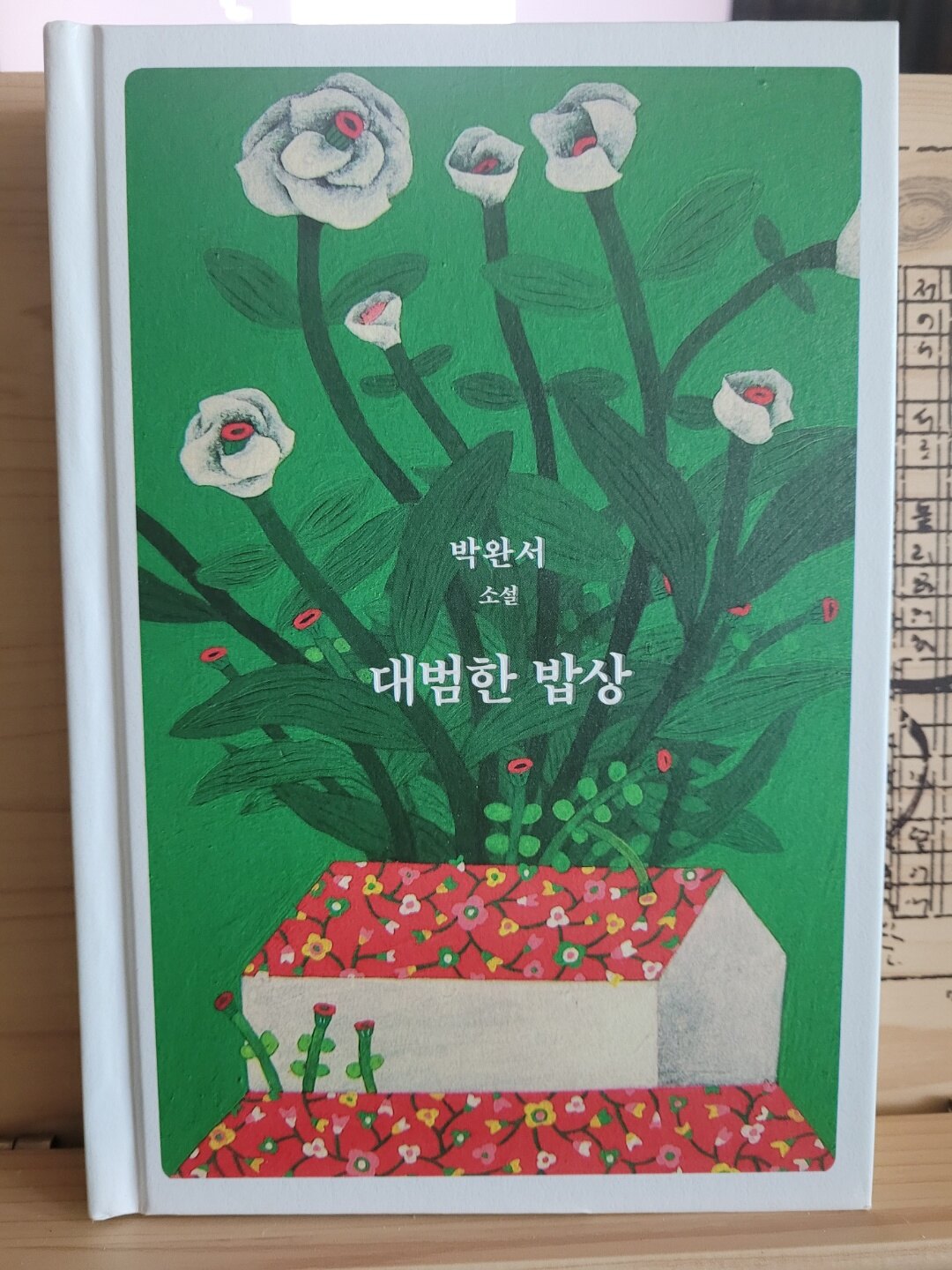

대범한 밥상 - 박완서 대표중단편선 ㅣ 문학동네 한국문학 전집 3

박완서 지음 / 문학동네 / 2014년 1월

평점 :

편독이 심한 나는 한국 소설을 잘 읽지 않는다. 초중고 국어 교육의 폐해로, 한국 소설만 접하면 그때의 버릇이 기어 나와 읽는 재미를 해친다. 최근 소설이 아니라 2000년대 초반, 90년대 이전 소설이라면? 오우, 치즈 크러스트! 읽기도 전에 머릿속에 ‘노잼노잼노잼노잼…….’이 도배된다.

故 박완서 작가님의 『대범한 밥상』 역시 그런 편견을 가지고 접했다. 처음에는 필사할 목적으로 구매했다. 필사 도중 귀찮기도 하거니와 어김없이 재미를 느끼지 못해 접어둔 채 책장에 오래 꽂혀 있었다. 그러나 한 번 펼치면 재미없어도 마지막 장을 덮어야 한이 풀리는 버릇 때문에 얼마 전에 다시 펼쳐 들었다. 생각보다 재미있지 않냐고 묻는다면, 나는 아니라고 대답하련다. 역시 노잼이었다. 다만 내가 노잼이라고 느끼는 한국 소설 종류에 대해서 조금 알 것 같았다.

『대범한 밥상』의 작품들은 전쟁의 흔적을 지우며 발전에 열 올리는 시기를 다루고 있다. 돈의 위상이 그 어떤 가치보다 우위를 점했다. 전쟁을 몸소 겪은 세대가 전흔을 안고 살아가지만, 다음 세대의 관심에 전쟁의 고난은 어디에도 없다. 오로지 어떻게 하면 큰돈을 만질지 고민하고, 누군가의 선행은 속물적 계산이 담긴 행동으로 매도된다. 그렇다고 할지라도 진정성은 숨겨지지 않는 법이다. 독자인 우리는 물욕의 범람 속에서 버텨내는 인간성을 목도하고야 만다.

10편의 소설은 각각 다른 인생을 이야기하지만, 시간의 흐름대로 흘러가면서 하나의 큰 줄기를 만들었다. 부각 되던 전쟁은 점점 희미해지고 스쳐 지나가던 현대화는 더욱 뚜렷해졌다. 전흔이 사라질수록 상실되거나 꾸며진 인간성도 늘어났다. 그러나 그만큼 꿋꿋이 지켜낸 인간성은 더 크게 빛났다. 이런 메시지는 현재에도 적용이 되며, 앞으로도 안 변하지 않을까.

내가 노잼이라고 생각한 한국 소설의 공통점은 읽고 나면 불편하다는 점이다. 모를 때는 이해가 안 되었지만 알게 되니 씁쓸해지는 사실 같은. 전쟁의 아픔에 대해 모를 때는 어르신들의 이야기를 푸념이나 한탄으로 취급했지만, 이런 작품을 읽고 나면 그런 행동들이 죄책감으로 다가온다. 특히 가족한테 그랬다면 강도가 심해지기 마련이다. 이런 느낌이 싫어 재미없다는 편견을 내세워 읽기를 거부한 것이다. 흠, 원인을 알았으니 고쳐지려나. 아무래도 단박에 나의 편견이 깨질 것 같지는 않다.

문학의 기능은 다양하다. 그중 나의 독서 편력에 대한 깨달음을 얻었으니 성공적인 독서라고 할 수 있다. 그러나 감상문에 소설의 내용이 별로 없으니 실패라고도 할 수 있다. 아무렴 어때. 다음에 이와 같은 한국 소설을 읽을 때는 거부감이 덜하지 않겠는가. 그것만으로 충분하다고 스스로 위로하련다.