좋다는 책은 그때 그때 바로 사둔다. 좋은 책은 사두면 언젠가는 읽게 된다(언젠가 내 책에 이렇게 쓰긴 했다)는 이성적인 판단 보다는 얼른 실물을 영접하고싶다(이게 더 솔직한 내 속마음이다)는 원초적인 본능 때문이다. 이 버릇이 생각지 않은 책 읽기의 또 다른 재미를 알려주더라.

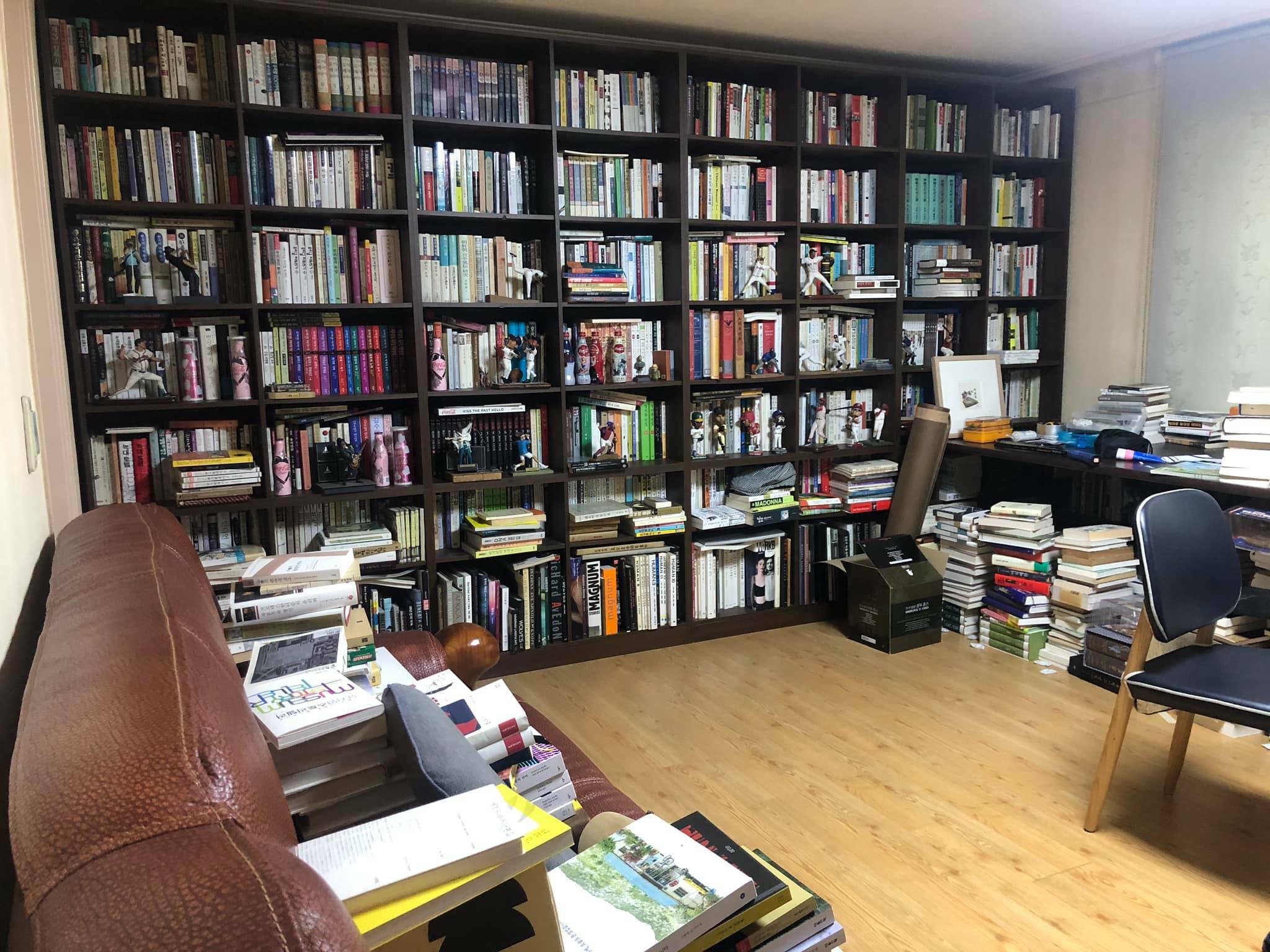

방학이 되어서 집콕하고 있는 상황이라 자주 서재를 들락거리는데 옛날에 사두고 읽지 않았던 책을 한 권 씩 발굴해서 읽는 재미가 쏠쏠하다. 그런 책을 발견할 때 마다 그 책을 산 이유가 떠오른다. 어떤 책은 내가 참 싫어하는 서평가가 좋다고 했고(아무리 사이가 안 좋아도 좋은 것은 따라 산다),어떤 책은 집필을하는데 참고하려고 샀는데 읽지 않은 책이고, 또 어떤 책은 sns 친구가 썼거나 만든 책이라서 샀었다.

마치 앨범 속 옛 사진을 보는 것처럼 그 책을 주문하고 받았을 때의 즐거움이 되새겨진다. 일단 탐이 나는 책은(나는 좋은 책보다는 탐나는 책을 더 좋아한다) 무조건 사두는 버릇은 순기능만 있는 것은 아니다. 어제만 해도 <해저 2만리>를 주문하기 전에 내 서재에 이미 있는 책은 아닌지 20분간 서재를 수색하고 나서야 주문을 했다. ‘작가정신’에서 나온 <해저 2만리>는 자료 삽화가 아름답고 가치가 있으며 장정도 훌륭해서 가격이 비싼 편이라 책이라면 물불을 가리지 않는 나로서도 약간의 심사숙고를 해야했기 때문이다.

그러지 말았어야 한다. 사람이 평소에 하지 않았던 일을 하면 분명 탈이 생긴다. 실체가 불분명한 <해저 2만리>를 찾다가 나의 어둠의 과거를 스스로 들쳐냈기 때문이다. 우리 집의 비무장지대인 서재 구석을 수색하다가 얼핏 <빵의 역사>를 본 것 같았다. 마치 못된 건설업자가 공사를 하다가 문화재를 발견하고 공사를 중단해야 할지도 모른다는 생각에 화들짝 놀라 얼른 현장을 덮어버리는 것처럼 일부러 눈길을 돌렸다.

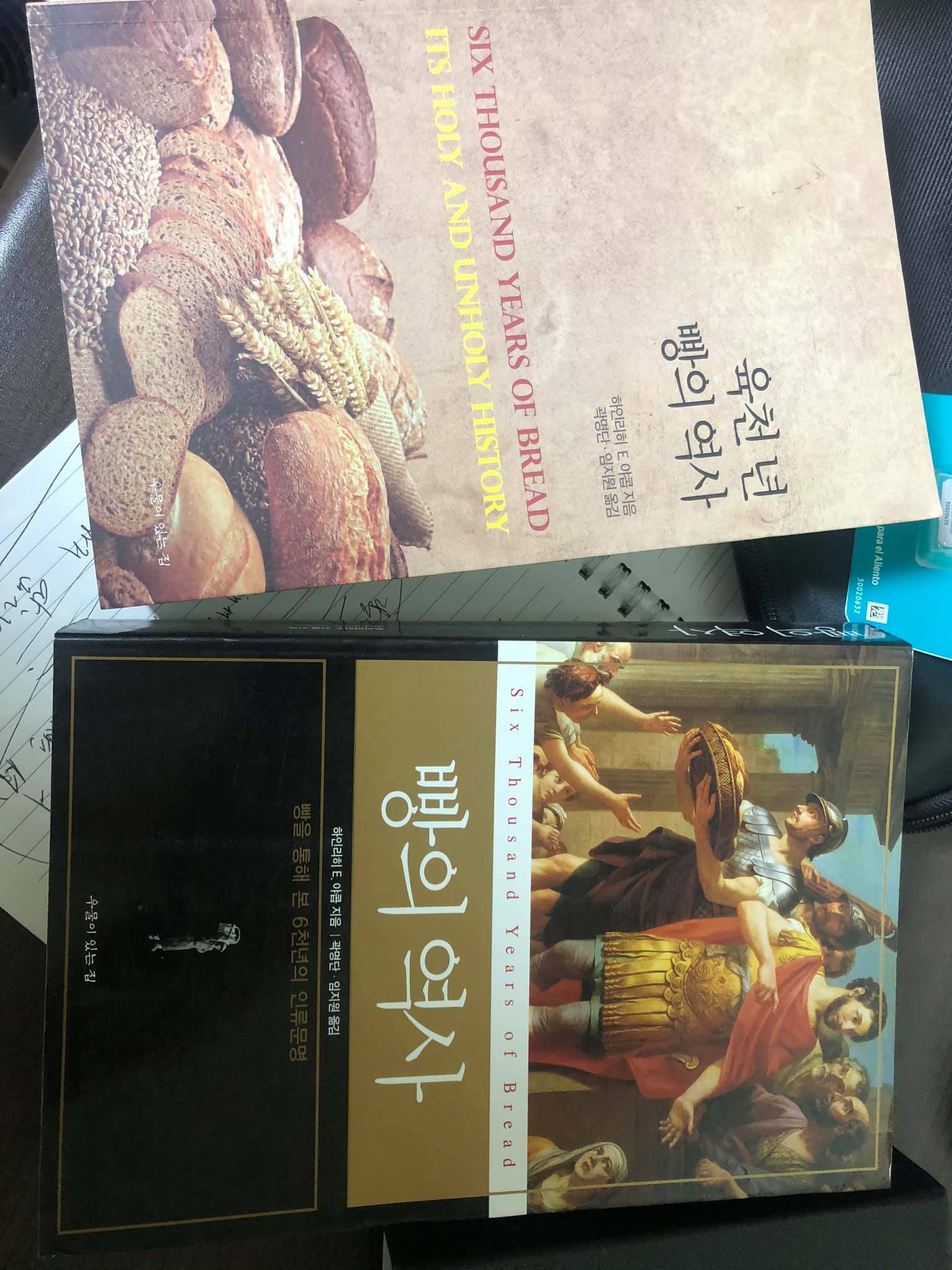

<이토록 재미난 집콕 독서>의 한 꼭지인 ‘잃어버린 빵을 찾아서’의 주요 자료가 되었던 2만 4천원짜리 <육천 년 빵의 역사>가 자연스럽게 오버랩 되었다. 소파에 누워서 가만히 생각해보았다. 두 빵 책이 다른 책이고 진작에 발견했더라면 더 풍부한 빵 이야기를 쓸 수 있었을 터이고, 같은 책이라면 내가 등신 짓을한 것이 아니냐는 것이다.

어떤 경우에도 내가 스스로 병신 임을 인증하는 꼴이니 굳이 사실 관계를 확인하고 싶지 않았다.

날이 바뀌니 없던 용기가 생겼다. 내가 어떤 종류의 등신인지 확인해보기로 했다. 기억력도 등신인지 어제 <빵의 역사>를 어디서 봤는지 기억이 나지 않는다.

수색 끝에 <빵의 역사>를 드디어 다시 찾아서 내가 <이토록 재미난 집콕 독서>를 쓸 때 참고한 <육천 년 빵의 역사> 옆에 나란히 눕혔다. 출판사도 원저자도 심지어 번역가도 같은데 표지와 제목만 달리한 같은 책이었다. 개정판이었으면 좋겠다는 소박한 희망도 부서졌다. 한가지 위안은 구판이 2005년에 나왔으니누구라도 기억력이 소진될 만한 시간이라는 점이다.