-

-

그리움은 언제나 광속 - 시 한 수, 그림 한 장

김주대 지음 / 현암사 / 2015년 3월

평점 :

절판

단언하기는 어렵지만, 최근들어 가장 오랜 기간동안 가방안에서 출퇴근을 함께 한 책이었다. 책이 상하는 걸 참 안좋아하는데 책 끄트머리가

날긋날긋하게 상했다. 상한 귀퉁이를 보고 있자니 왜 이렇게 오랜 시간을 두고 읽었을까 자책까지 하게 된다. 제목에 써져있는 광속이란 단어완 정

반대의 과정으로 읽게 되는 책. 오가는 길의 절반 정도는 서평을 쓰기 위한 과정이었지만 '시 한 수, 그림 한 장'으로 되어있는 짤막한 글들을

읽어내는 시간도 녹록치 않았다. 긴 문장은 덜어내며 읽고 간결하게 만들지만 짧은 문장은 파헤치며 읽어 풍부하게 만들기 때문일까 생각했다. 그런

말은 그저 핑계고 읽는다는 것에 게을렀던 건지도 모르겠다.

SNS 시인으로 잘 알려져 있다는 시인의 소개를 읽으면서 sns를 하지 않는다는 것이 그저 인생의 낭비를 줄이는 것만이 아니라- 혹은

아날로그적인 부분을 남겨두는 보루가 되는 것 또한 아니라- 알게 될 수도 있었던 새로움을 모르고 살아가고 있는 것이 되는구나 느꼈다. 그렇다고

sns를 하게 될 것 같진 않지만, 그래도 많은 사람들이 sns를 통해 새로운 시도를 하며 이 전에 없었던 양식의 표현법을 만들어 내고 있는

것을 의식하게 되는 계기 중 하나였다. 게다가 문인화라는 것도 교과서에 쓰여 있던 단어로 본 것 외에 실제적으로 체감하게 된 것은 처음인데-

문인화라는 단어의 뜻을 다시 찾아보고 그 이상의 감명을 받았던 장들을 떠올렸다. 문인화라는 단어의 뜻을 넘어선 작품들을 문인화를 지칭해야 하는

한계라니.

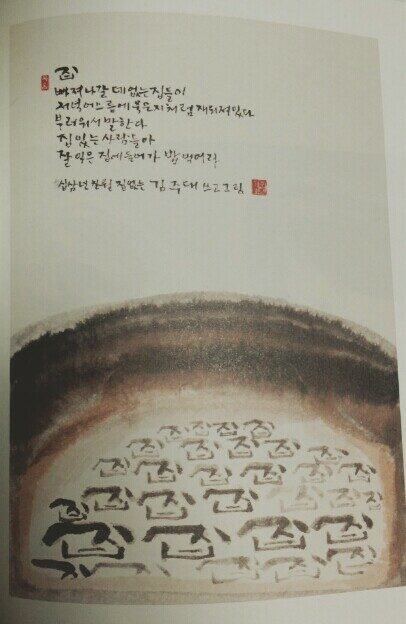

어떤 작품이 어떤 식으로 기억에 남아있다고 소개하면 좋을까 한참을 생각해보는데, 어렵다. 왜 이 작품의 이 구절이 마음에 들었는지

설명하기 어려운 느낌이 있다. '집'이라는 작품이 그러한데, 글쎄- 시 구절 안의 표현도 그렇고 집이라는 단어를 집의 형상으로 그려넣은 점도

그렇고 다 좋지만. 읽으면서 개인적 체험을 떠올리게 만드는 감상의 바탕이 있기 때문에 더 의미있게 기억에 남는다. 돌아갈 집이 없는 것도 아닌데

'차곡차곡 쌓여있는 집'에 돌아가 어둑하면 불을 켜고 밥을 먹을 사람들을 생각하면 '부러웠다.'는 시인의 덧말이 언젠가 늦은 밤의 차창에서 봤던

사람사는 곳의 노랗고 하얀 불빛을 떠올리게 하는 면이 있었다.

언급한 작품 외에도 '고뇌'라는 작품에서 글씨로 사람의 형상을 만들어낸 그림을 보고 몇번이나 손가락으로 선을 따라 그어보며 인상적이면서도

간결한 표현법이 좋다고 생각했었고 '확장되다'라는 작품의 선명한 색감이 주는 화려함에 시선이 머물기도 했었다. 화질이 좋지 않아, 색감을 더

표현하기 힘들었지만 아래에 '집'이라는 작품을 같이 올린다. 책을 읽어본 사람이라면 많은 작품 중에 왜 이것을 골랐을까 싶어할지도 모르지만-

누군가는 이 글귀를 통해 비슷하거나 혹은 다른 감상을 느끼게 된다면 좋겠다.