-

-

파리에서 한 달을 살다 ㅣ 낯선 곳에서 살아보기

전혜인 글.사진 / 알비 / 2017년 8월

평점 :

파리에서 여행객이 아니라 현지인처럼 살아보는 건, 나의 오랜 염원이자 꿈이었다. 파리라는 도시에 대한 환상같은 것이 어릴 적부터 있었는데, 이런 저런 사정으로 여행 계획을 세우다 결국 못가게 된 적이 한 두번이 아니었기 때문이다. 게다가 유명 관광지만 둘러보는 여행이 아닌, 일상을 겪으면서 그 나라를 느끼는 여행을 꼭 해보고 싶었던 터라, 이 책은 그런 저의 로망을 실형시켜 줄 것 같아서 기대가 되었다.

방송작가 일을 하고 있는 서른 넘은 유부녀인 저자에게, '파리에서 한 달 살기'라는 건 마냥 쉬운 도전만은 아니었을 것이다. 다행히 그녀의 남편은 그녀의 야심 찬 파리 한달 프로젝트를 진심으로 응원해 주었지만, 그 너머엔 수많은 현실적인 난관이 도사리고 있었으니 말이다. 하지만 그녀는 마르고 닳도록 일만 하는 반복되는 일상에 큰마음 먹고 변화구를 던져 보기로 한다. 만약 자신이 파리에 감으로써 어떤 문이 닫힌다면, 아이러니하게도 그 문이 닫힐 때 예상치 못했던 다른 문이 열릴 거라는 '무모한' 확신으로 그렇게 그녀는 파리로 가는 항공권을 예약하기로 한다. 그렇게 파리행 티켓은 반복되는 일상에 내미는 소심한 사표였다. 아, 멋지다. 그녀의 용감한 선택에 박수를 보낸다.

뭔가에 홀린 듯 파리에서 한 달을 살겠다는 거창한 계획을 세웠지만 현실을 생각하니 앞이 캄캄했다. '직장인 유부녀'라 함은, 출근해야 하는 직장이 있고 결혼 생활을 함께하는 남편도 있다는 얘기다.........막상 파리에 도착하고 보니, 이게 뭐가 그리 어려운 일이라고 하루걸러 하루마다 여행을 가지 말아야 하는 이유와 그토록 싸워야 했나 조금은 허탈한 마음마저 들었다. 인생이 곧잘 여행에 비유되는 건 다 그만한 이유가 있다.

한번은 스튜디오 키친에 아침을 먹으러 갔다가 한 마리의 라따뚜이와 눈이 마주치고 만다. 조그맣고 마른 체구를 가진 쥐를 보고는 흠칫 놀라 비명을 지르고는 스튜디오 호스트에게 다급하게 문자를 보낸다. 그리고 그 날 저녁, 호스트 할아버지는 앞으론 관리를 더욱 철저하게 할 테니 걱정하지 말라고 하며, 흥미로운 질문을 한다. 쥐가 크기가 작았냐고. 아마 새끼 쥐 일 것 같다고 대답하자, 할아버지는 갑자기 인자한 표정을 지으며 이렇게 말한다.

향긋한 장미향을 맡으며 입을 오물거리니 생각지도 못한 상큼한 맛이 점 하나로 혀에 닿으며 콕 박힌다. 마치 고양이가 솜방망이 펀치를 한 대 때리고 부드러운 털로 비비적거리며 애교를 부리는 맛이다. 너무 맛있어서 정신이 혼미해진 나머지 근처 벤치를 찾아 털썩 주저 않았다........그동안 마카롱의 맛을 잘 몰랐던 건, 제대로 된 마카롱을 먹지 않았기 때문이었다. 잘 만든 마카롱은 실로 위대한 디저트임이 틀림없다.

파리산 마카롱에는 세상살이의 고단함을 두 시간쯤 잊을 힘이 들어 있다고 말하는 저자의 말에 부러움이 백만배 생기는 듯한 기분이다.

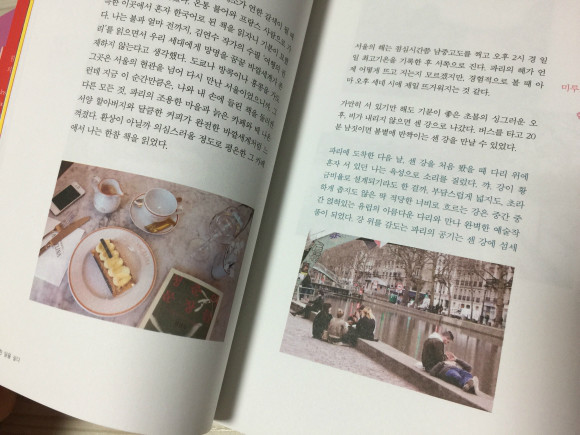

저자는 그렇게 프랑스의 각종 빵과 디저트를 먹고, 간단하게라도 코스로 나오는 프랑스식 만찬을 즐기고, 센 강 변에 앉아 책을 읽고, 노상 카페에서 와인을 마시고, 작은 영화관에서 영화를 보기도 하고, 파티에 초대되어 현지인들과 즐겁게 지내고, 작은 재즈바에서 만난 친구들과 이야기를 나누면서 파리의 일상을 보낸다. 그리고 말한다. 파리만큼 혼자 밥 먹고, 혼자 술 마시고, 혼자 여행하기에 좋은 도시를 보지 못했다고. 홀로 존재하기’에 더할 나위 없이 적절한 곳이 파리라고 하니, 파리에 대한 나의 로망은 점점 더 커져만 간다.

대부분의 직장인들이 그러겠지만, 시간이 여유가 있을 때는 돈이 없고, 돈이 충분할 때는 또 시간이 없어서 떠나지 못하는 것이 바로 여행이다. 그것도 긴 비행 시간을 자랑하면 유럽이나 미주쪽 여행이라면 더욱 그렇고 말이다. 그래서 나도 힘겹게 쪼개어 낸 시간을 가까운 아시아 쪽 나라를 여행 다녀오는 걸로 잠시 일상을 벗어나곤 했었다. 물론 그 여행들도 너무 소중하고 행복한 추억들을 가득 남겨 주었지만, 언젠가는 아주 오래 전부터 가고 싶었던 그곳 파리에 가보고 싶다. 저자처럼 '혼자 여행'을 하게 된다면 더할 나위 없이 좋겠지만, 아직 해외 여행을 혼자 떠나보지 못한 나에게 그건 말처럼 쉽지 만은 않은 일이겠지만 말이다.

<파리는 날마다 축제>라는 책에서 헤밍웨이는 자신의 파리에 대한 사랑을 유감없이 그려냈다. 그리고 인터뷰에서 이렇게 말을 했다.

"아직도 파리에 다녀오지 않은 분이 있다면 이렇게 조언하고 싶군요. 만약 당신에게 충분한 행운이 따라 주어서 젊은 시절 한때를 파리에서 보낼 수 있다면, 파리는 마치 '움직이는 축제' 처럼 남은 일생에 당신이 어딜 가든 늘 당신 곁에 머무를 거라고. 바로 내게 그랬던 것처럼."

그가 파리에 체류하던 5년, 그때 그는 20대 초반의 청년이었으니 문학의 거장이 아니라 풋내기 작가 지망생이었다. 책 속에서 그는 셰익스피어앤컴퍼니 서점에서 외상으로 책을 빌려 읽고 오늘 하루 먹을 음식에 대해서도 걱정하는 가난한 문학청년이었다. 그 가난한 젊은이가 훗날 노벨문학상, 퓰리처상을 받는 대작가라 되리라고 누가 예상했을까? 아마 본인도 몰랐을 거다. 그렇게 예나 지금이나 파리는 머무는 자의 영혼을 풍요롭게 하는 곳이다. 나도 언젠가는 일상에 소심한 사표를 던지고, 파리에서 살아보고 싶다!