-

-

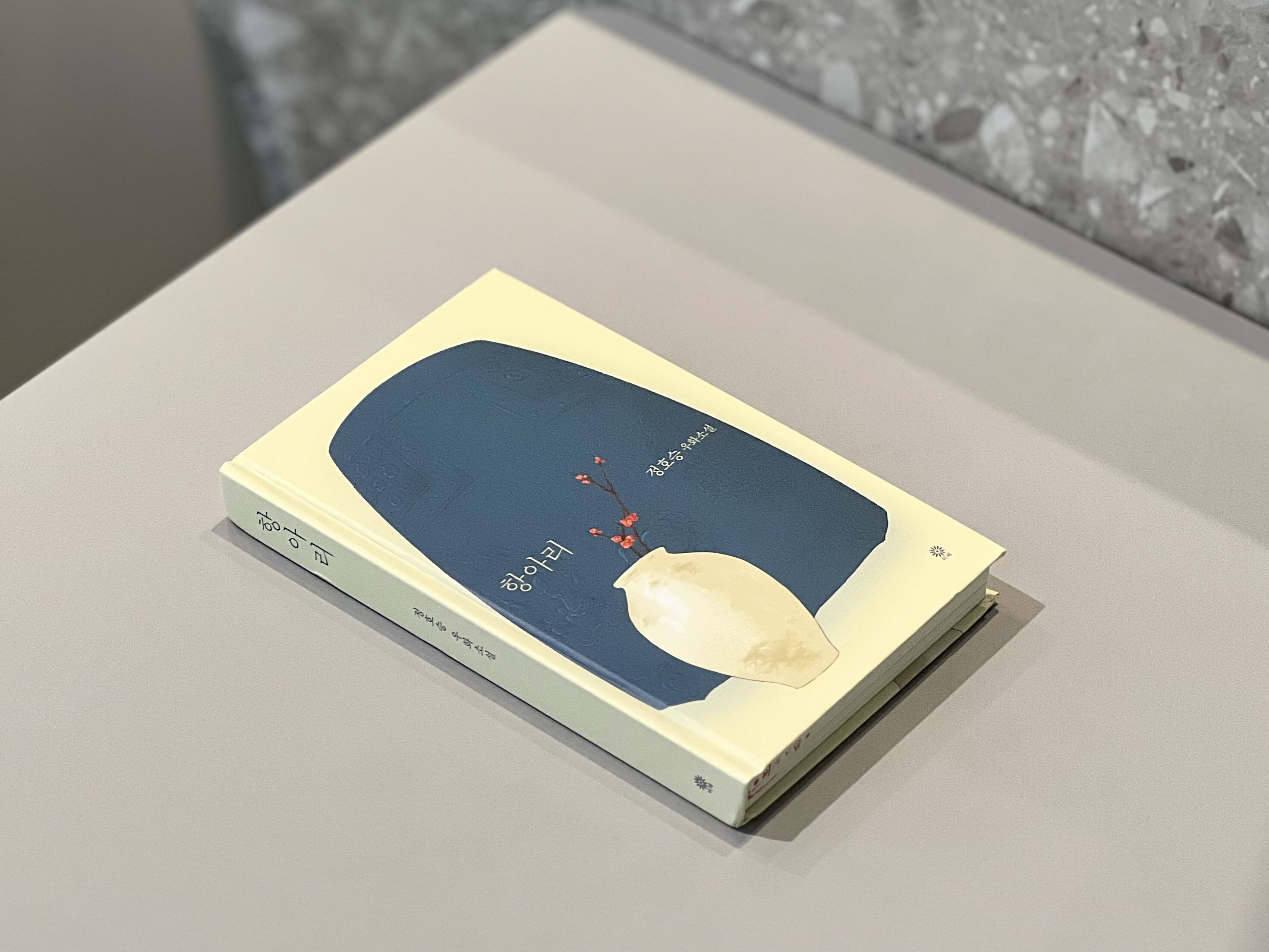

항아리 ㅣ 정호승 우화소설

정호승 지음 / 비채 / 2025년 6월

평점 :

*출판사로부터 도서를 제공받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.

그는 자신이 사막에서 태어난 선인장이라는 사실에 대해 늘 불만이 가득했다. 내가 부모를 선택해서 태어날 수 있었다면 얼마나 좋았을까. 가시 많고 비쩍 마른, 어디 한 군데 아름다운 구석이라고는 없는 선인장이 아니라면 얼마나 좋았을까... 이 메마른 땅, 뜨거운 태양빛만 이글거리는, 물이라고는 한 방울도 찾아볼 수 없는, 늘 모래바람만 부는 이곳이 나는 정말 싫어. 그의 이러한 불만은 세월이 갈수록 더욱 커져갔다. - '선인장 이야기' 중에서, P.30

독 짓는 젊은이한테서 태어난 항아리는 그의 첫 작품이었던 탓에 그리 썩 잘 만들어진 것이 아니었다. 젊은이의 솜씨는 무척 서툴렀고, 완성이 되었을 때도 역시나 마음에 들지 않아 뒷간 마당가에 방치되었다. 그렇게 항아리의 존재는 곧 잊혔다. 그러던 어느 가을, 하루는 젊은이가 삽을 가지고 와서 깊게 땅을 파고는 항아리를 모가지만 남겨둔 채 묻었다. 땅속에 파묻힌 항아리는 자신의 쓰임을 알 수 없었지만, 남을 위해 무엇으로 쓰일 수 있는 존재라는 사실에 설레었다. 그런데 결국 그의 역할은 오줌독이었다. 지금까지 참고 기다리며 열망해온 것이 고작 이것이었나 싶어 항아리는 슬프다 못해 처량했고, 참담한 기분이었다.

일 년이 지나고, 이 년이 지나고, 오랜 시간이 흐르는 동안 항아리는 오줌독이 아닌 다른 무엇인가가 되고 싶어 늘 가슴 한쪽이 뜨겁게 달아올랐다. 그렇게 독 짓는 젊은이가 독 짓는 늙은이가 되어 병마에 시달리다가 세상을 떠난 뒤, 항아리는 어느 새 오줌독의 신세에서 벗어나 있었다. 항아리는 날마다 마음을 고요히 가다듬으며, 이번에야말로 아름답고 소중한 그 무엇이 되기를 간절히 열망했다. 그리고 폐허가 된 가마터에 제법 규모가 큰 절이 들어섰고, 종각까지 완성된다. 아름답지 않은 종소리에 고민이던 주지 스님이 항아리를 종각의 종 밑에 묻는다. 그 다음에 종을 치자 놀라운 일이 일어난다. 종소리가 항아리를 거쳐 가면서 참으로 맑고 고운 소리를 내게 된 것이다. 그제야 항아리는 그토록 오랜 세월 동안 참고 기다려온 것이 무엇이며, 자신이 이 세상을 위해 소중한 그 무엇이 되었다는 것을 깨닫게 된다.

정호승 시인은 우리 선조들이 종각 밑에 항아리를 묻어 그 항아리로 하여금 음관의 역할을 하게 함으로써 아름다운 종소리를 내게 하였다는 사실로부터 이 이야기를 써냈다. 스스로의 존재적 가치와 의미에 대해 고민하는 항아리의 아름다운 이야기는 그렇게 만들어졌다.

"그래, 나도 외로울 때가 참 많아. 이 세상에 외롭지 않은 이는 아무도 없어. 사과가 붉게 익어가는 것은 결국 외로움이 익어가는 거야."

"그래, 맞아. 외로움을 참고 견딜 수 있어야 빨갛게 익은 아름다운 사과가 될 수 있을 거야. 외로움을 견디지 못하면 이 세상에 그 누구도 아름다운 열매를 맺을 수 없을 거야. 내가 솔씨일 때 엄마가 이 척박한 땅으로 나를 바람에 날려 보내신 건 아마 아무리 힘든 일이 있어도 잘 참고 견뎌낼 수 있는 소나무가 되라고 그러신 걸거야." - '소나무와 사과나무의 대화' 중에서, p.147

등단 50년이 넘는 동안 끝없이 새로운 세계를 구축해온 한국 서정시의 거장, 정호승. 그가 시인일 뿐 아니라 소설과 동화로도 마음을 건네온 이야기꾼이기도 하다. 이 책은 그가 쓴 단편 ‘우화소설’ 중 44편을 모아 엮은 단편집이다. 버려지고 방치된 항아리, 부지런히 썰물을 찾아 나선 밀물, 꽃을 피울 수 없는 것이 불만인 선인장, 태어나면서부터 왼쪽 날개 하나뿐인 비익조, 주인이 자신을 별로 소중하게 생각해주지 않아 섭섭한 손거울 등 세상 만물이 주인공이 되어 들려주는 짧은 이야기들이다.

이 책을 읽다 보면 세상에 어느 것 하나 소중한 것이 없다는 것을 새삼 깨닫게 된다. 물건이든, 자연이든, 동물이든 간에 세상에 존재하는 것은 그 자체로 의미가 있으며, 각자의 자리에서 나름의 생을 살고 있다는 것을 말이다. 도시에서 가로수로 살아가는 어린 왕벚나무는 어떻게 살아야 한 그루의 나무로서 참된 삶을 살아갈 수 있을까 고민한다. 겨울이 오기 전에 파리는 마지막 남은 삶을 후회 없이 살기 위해 무엇이 가장 먹고 싶은지 곰곰이 생각한다. 그림 속에 그려진 붉은 도요새는 단 한 번만이라도 푸른 받다 위를 마음껏 날아보고 싶어 화가에게 간절히 부탁한다. 이렇게 작은 존재들의 눈으로 바라보는 세상은 내가 미처 몰랐던 것들을 볼 수 있게 해준다. 짧은 이야기들이라 수월하게 읽히지만, 긴 여운과 온기가 남아 마음을 데워주는 듯한 책이었다. 어수선한 마음을 달래줄 잔잔한 위로가 필요한 이들에게 추천해주고 싶은 책이다.