-

-

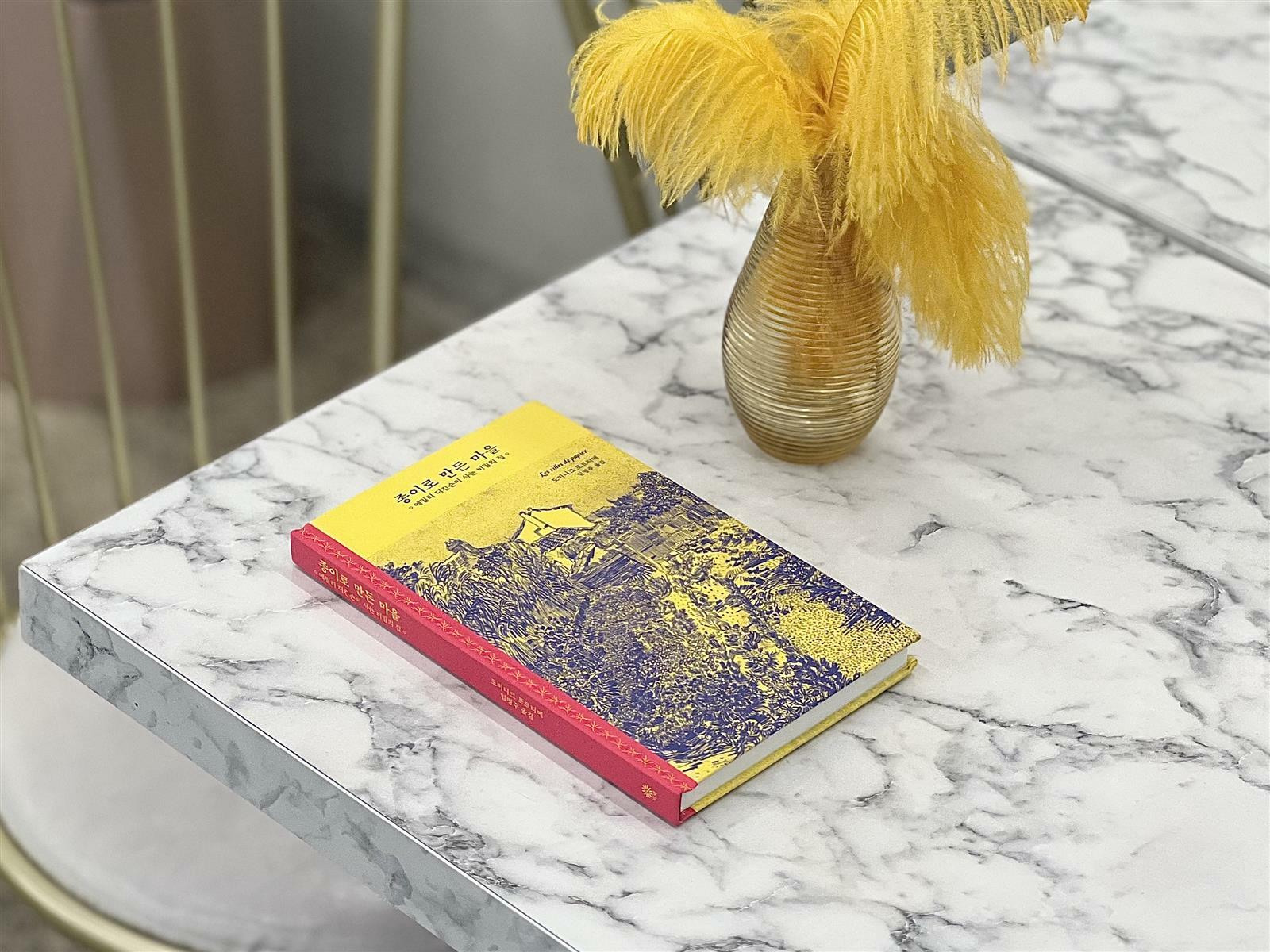

종이로 만든 마을 - 에밀리 디킨슨이 사는 비밀의 집

도미니크 포르티에 지음, 임명주 옮김 / 비채 / 2023년 4월

평점 :

어느 순간부터 에밀리가 시내에 나가는 횟수를 줄이기 시작했다고 사람들은 말한다. 얼마 안 가 정원까지만 나가거나 집 안에만 머물렀다. 그러다가 2층에서 꼼짝하지 않더니 결국 방에서도 나오지 않았다. 방이 에밀리의 집이 되었다. 꼭 필요할 때를 제외하고는 절대 나오지 않았다. 하지만 사실 에밀리는 오래전부터 방보다 더 작은 손바닥만 한 종이 위에서 살고 있었다. 그 집은 누구도 에밀리에게서 뺏을 수 없었다. p.122

거의 평생 집을 떠나지 않았던 것으로 알려진 시인 에밀리 디킨슨은 그 작은 방 안에서 누구보다 대담하게 글을 썼다. 에밀리 디킨슨이 쓴 시와 편지, 산문은 2000편에 달하지만, 살아 있는 동안 출간된 시는 몇 편 안 된다. 에밀리는 '쓴다'는 것 그 자체로 목적이 될 수도 있다고 생각했고, 자기만족이 아니라면 굳이 출간을 할 필요가 있느냐는 마음이었던 것 같다. 그녀는 19세기 시의 정형을 파괴하는 새로운 형식으로 미국의 시 역사에서 중요한 위치에 있는 시인이지만, 생의 대부분을 자신의 방에만 머물렀다는 이유로도 고독과 은둔의 대명사로 더 알려져 있다. 캐나다의 소설가 도미니크 포르티에는 각종 기록과 시인의 글을 기반으로 에밀리 디킨슨의 삶을 재구성한다. 에밀리의 삶과 저자 자신의 이야기를 함께 풀어 내면서 소설과 산문시, 에세이의 경계를 넘나드는 파격적인 스타일과 섬세한 문체가 인상적인 작품이다.

에밀리 디킨슨의 사진은 단 한 장밖에 존재하지 않는다. 긴 목에는 검은색 벨벳 리본을 둘렀고, 머리는 가운데 가르마를 타서 가지런히 묶었고, 옷은 소박한 줄무늬 원피스를 원피스를 입은 창백한 표정의 사진이다. 더 어렸을 때나 더 나이 들어 찍은 사진이 전혀 없기에, 에밀리 디킨슨은 영원히 그 얼굴로 우리에게 기억될 것이다. 최근에 크리스티앙 보뱅이 에밀리 디킨슨에 대해 쓴 전기물인 '흰옷을 입은 여인'의 표지 이미지로 사용된 바로 그 사진이다. 도미니크 포르티에와 크리스티앙 보뱅의 작품을 비교하면서 읽어봐도 좋을 것이다. '다락방의 미친 여자'라는 책을 읽었을 때, 19세기의 거의 모든 여성 작가가 '미친 여자'라는 씁쓸한 자화상을 자기 소설의 다락방에 은닉시켰던 반면, 에밀리 디킨슨은 스스로 미친 여자가 되었다는 문구가 굉장히 인상적이었던 기억이 난다. 에밀리의 삶 자체가 일종의 소설이고 이야기였다는 것이다.

완벽한 삶이었다. 완벽하게 닫혀 있고 완벽하게 자신만으로 둘러싸인 삶. 계란처럼 둥글고 꽉 찬 삶. 하루는 돌고 도는 순환고리다. 여름에는 황금빛, 가을에는 구릿빛, 겨울에는 은빛, 봄에는 핑크빛으로 변하는 나무 꼭대기 위로, 해가 떠오르는 것으로 시작해서 반대쪽 하늘로 해가 사라지면 마무리된다. 그러면 백지 같은 칠흑의 밤이 찾아오고 다음 날 아침 다시 하루가 시작된다. 하지만 완전히 똑같은 날은 아니다. 이렇게 아름다운 반복 속에서, 그리고 멈춰버린 시간 속에서 에밀리는 순간순간 풀잎이 속삭이는 소리와 바람이 들려주는 이야기를 포착했다. p.186

캐나다의 몬트리올에 살던 저자는 딸이 태어나고 사 개월이 지났을 무렵, 남편의 회사가 보스턴에 사무소를 열게 되어 가족 모두가 세상의 반을 돌아 이사를 하게 된다. 그들은 사우스엔드 지역에 살게 되었는데, 그곳은 영국을 제외하고 빅토리아 양식 건물이 세계에서 가장 많은 곳이었다. 저자의 집은 보스턴의 전형적인 주택 형태인 높고 붉은 벽돌 건물의 3층과 4층에 자리한 복층 집이었다. 저자는 그곳이 절대 우리 집이 될 수 없었다고 느꼈다. 그곳에선 더 이상 자신의 서재 창 너머로 보이는 나무 풍경을 볼 수 없었기 때문이다. 그들이 집을 얻은 동네는 '홀리 요크'였다. 그리고 이어지는 다음 장의 이야기는 에밀리가 라틴어, 식물학, 문학 등을 배웠던 여학교 마운트 '홀리요크'로 이어진다. 그렇게 현재와 수백 년 전의 과거가 교차되고 연결된다. 저자가 책에서 본 사진들과 묘사를 바탕으로 자신이 만들어낸 상상의 홈스테드에서 매일 아침 에밀리를 만났던 것처럼, 우리는 이 책을 통해 종이와 펜으로 그려낸 마을에 가볼 수 있는 것이다.

에밀리는 종이에 문장 몇 줄, 단어 몇 개 쓰는 것만으로도 순간적으로 자신을 갉아먹는, 이름도 없고 대상도 없는 절박함으로부터 벗어나 안정을 되찾을 수 있었다. 구원을 받은 에밀리는 불행에서 시를 끄집어 내려고 애썼고, 그러한 작품들을 지금 우리가 읽을 수 있는 것이다. 그러니 이곳에선 시간이 흐르지 않고 그대로 멈춰 있는 것만 같다. 에밀리 디킨슨의 사망 증명서에는 '직업'이라는 글자 옆에 누구도 부정할 수 없는 확실한 필체로 '집'이라고 적혀 있다고 한다. 그 집은 에밀리가 자신만의 우주를 창조했던 실제 공간이자, 종이로 이루어진 문학적 공간을 의미하는 것이기도 할 것이다. 서로 다른 삶을 산 시인과 소설가의 이야기가 함께 연결되며, 기존의 전기문학과는 전혀 다른 매력을 보여주는 이 작품을 통해 지금껏 베일에 싸여 드러나지 않았던 에밀리 디킨슨의 일상을 만나 보자!

*출판사로부터 도서를 제공받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.