-

-

제임스 앙소르 ㅣ Taschen 베이직 아트 (마로니에북스) 30

울리케 베크스 말로르니 지음, 윤채영 옮김 / 마로니에북스 / 2006년 4월

평점 :

백치 같기도 하고 악의적이기도 한, 웃고 있는 듯, 울고 있는 듯한 형형색색의 가면들이 서 있다. 반짝이들이 날리기도 하고 조잡스런 기념품들과 조개껍데기들이 어수선한 듯 자리를 차지한다.

중학교 도덕교과서에, 나에 대한 정체성 부분에 떡 하니 나오는 앙소르의 가면그림들.

앙소르의 가면은 또 다른 나를 의미하는 걸까, 나를 숨기고 기만하는 것, 혹은 나의 또 다른 모습? 누구나 맨 얼굴로 살아가진 않는다. 각자 여러 개의 가면들을 두루두루 써 가며 살아간다. 간혹 맨얼굴이 드러날 때면 붉어지고 어색해진다. 타인의 맨얼굴을 보게 될 때도 마찬가지다. 우린 그저 가면을 쓰고 허공을 보며, 눈을 보지 않은 채 서로의 이야기를 할 때 가장 안전하다고 느낀다. 그래서 그들은 얼굴과 표정 대신 마치 거대한 흐름처럼 세상을 훑고 지나간다. 바다에 떨어진 물방울 같은 존재는 그저 파도와 물결이라고 말하면 된다, 내 탓이 아니다, 익명성 속에 숨어 고약함을 나눈다.

그의 고향인 벨기에의 오스텐데는 관광지로 유명한 곳이었다. 중상류층 계급에 배운 것도 아는 것도 많은 아버지와, 관광객을 상대로 기념품 가게를 운영하는 집안의 어머니는 맞지 않는 결합이었다. 아버지는 게으르고 경제력이 없었고, 어머니와 외가는 그런 아버지를 무시했다. 앙소르는 외가의 가게에서 조잡한 기념품들 속에서 자랐고 예술의 꿈을 키웠다. 그런 그를 아버지만이 유일하게 인정했지만, 그닥 도움이 되지는 못했다. 벨기에도 참신한 새로운 화가들의 집단에서도, 앙소르의 그림은 너무 앞섰고 외면 받았다.

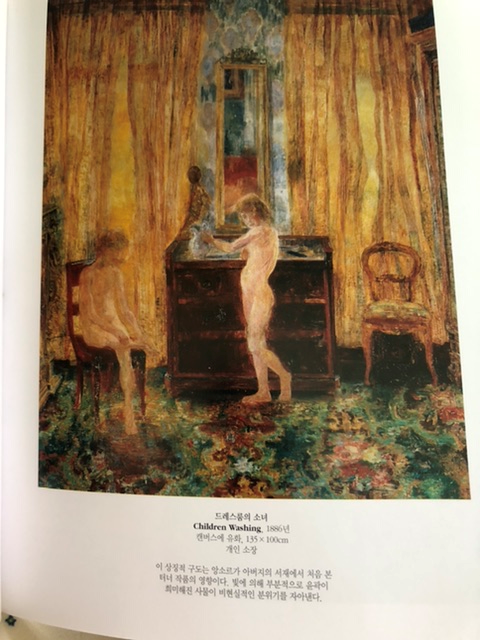

그의 <드레스룸의 소녀>는 확연히 그 전의 그림들과 달랐다.

조명과 빛을 이용해, 질량과 무게를 빼앗기도 하고, 무겁고 어둡게 가라앉게도 하는 것, 터너의 그림에서 영향을 받았느지만, 그는 실체 위에 빛의 그물을 드리우며, 환상을 만들어 “마술적 사실주의 ”를 완성했다.

그가 촘촘한 듯 혹은 무심한 듯 던진 빛의 그물을 통해 상상과 환상이 어우러진 현실을 만들어냈다. 마그리트가 엉뚱한 사물들로 낯설게 하기를 했다면, 앙소르는 빛의 효과로 낯설게 하기를 표현하여 신비롭고 매혹적인 분위기를 만들어 낸 것이다.

강박과 불안을 가졌던 앙소르의 성향은 꿈과 현실이 뒤섞여 그로테스크한 형상들을 창조했다.

사람들은 앙소르를 비웃었고 조롱했으며 쓸모없다고 했다. 그의 선은 전문적이지 못하며, 그의 빛처리는 아름답지 못하다고, 그의 색들은 노련하지 못하다고 했다. 그 수많은 모욕과 조롱들이 <그스리도의 브뤼셀 입성>에서 가면을 쓰고 캔버스를 가득 채우고 있다.

인간 바닥의 본성에 담긴 위선과 잔인함이 추하게 웃고 있는 가면으로 표현되었고, 그 중심에 예술로 세상을 구원하려는 자, 모두의 모욕과 오욕을 짊어진 그가 그리스도의 모습으로 서 있다.

군중은 몰개성, 개인의 정체성을 앗아가는 군중에 대한 두려움 또한 그의 그림에 잘 나타난다. 그런 그에게 카니발은 세상을 뒤집는 것, 어리석고 우스꽝스런 모습으로 거리를 활보하고 정상적이라고 믿는 지금의 체제를 전복시키는 혁명이자 무정부주의적 세계를 의미했다.

그의 새로운 그림들과 화풍들은 후대 에밀 놀데와 파울 클레 등에 많은 영향을 주었다.

우리도 모두 가면을 쓰고 살아간다. 나를 잠시 접어두고, 직장인으로 혹은 엄마로 혹은 자식으로 혹은 누군가의 무엇을 우선순위에 두고 살다보면, 진짜 나는 어디에 있는 건지 혹은 이 가면이 마치 나인 듯이 느껴진다. 안전하고 싶어서 보호받고 싶어서 모두와 같은 가면을 쓰고 웅크리고 있을 때도 있다. 그렇게 어느 순간 내가 내 얼굴이 아닌 가면의 모습을 닮아갈 때 두렵기도 하다. 앙소르의 그림 속 가면들을 보면 낯설지 않다. 가면을 벗고 가장 나다운 모습일 때가 언제일까.

(아래 그림은 내가 좋아하는 몸을 덥히려는 해골들, 해골들이 좀 귀엽다)