-

-

기억의 의자 - 중세부터 매뉴팩처까지 장인의 시대 ㅣ 사물들의 미술사 2

이지은 지음 / 모요사 / 2021년 4월

평점 :

학교가 싫었던 이유는 많았지만, 그 중에 하나는 책걸상의 불편함이었다. 물론 화장실도 무서웠다. 초등학교 6학년 때 키가 다 커버려서, 유난히 책걸상이 불편했다. 의자도 작고 책상도 작고, 나처럼 키가 일찌감치 커버린 아이들은 유독 구부정한 어깨와 허리선을 가지게 되었다. 훗날 동창회에서 한 아이가 나를 내려 보며 “난 너 농구선수 될 줄 알았는데.” 그렇다. 그 때 이후로 키가 자라지 않았다.

나를 거쳐 간 의자라. (권력 존엄과는 아무 상관없는 )

음, 초등학교의 그 불편한 의자, 그리고 조금 더 커선 엄마가 사주신 책상과 세트인 의자, 조금 더 커선 회사에서 쓰던 아저씨 같던 의자 정도? 망사처리가 되어 있고 회전이 가능한 팔걸이가 달린 사무용의자는 20대의 내겐 왠지 아저씨 의자처럼 느껴졌다. 솔직히 의자를 예쁘다고 생각했던 적은 없었다.

그러다 유럽이나 영국의 시대물들을 보면서 의자의 아름다움이 눈에 들어왔다. 공단에 금실로 수까지 놓은 저런 의자에 앉는다고? 우와 물론 우리에게도 방석이 있다. 온갖 화조류들이 수 놓인 화려한 방석들, 그렇지만 저 레이스며 하늘하늘한 금빛 술들이며 이미 나는 상상 속에서 버팀살 드높은 공주였다. 하하하. 그래서 살포시 얼마쯤 할까 검색해보다가 조용히 마우스를 내려놨다. 내가 눈여겨 본 것은 로코코 양식의 “뒤셰스 브리제 ” 가격은 그만 알아보자.

그러다가 이 책이 눈에 띄었다.

원래 좋아하는 작가님, 오브제 문화사 관련 책들로 유명하신데, 이번에 사물들의 미술사를 내셨다.

<기억의 의자>

먼저, 스탈의 반전

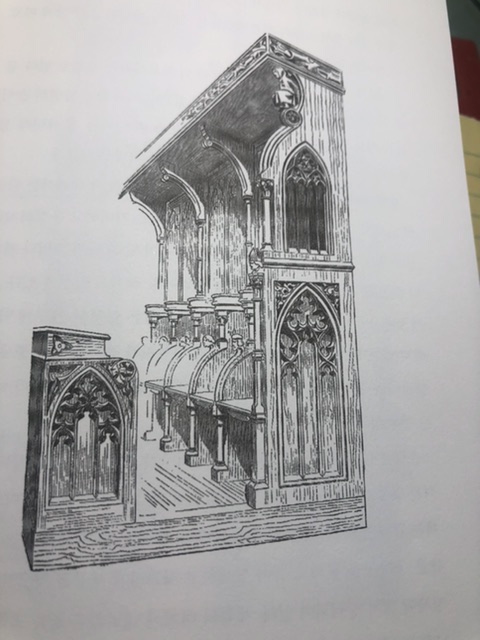

제일 먼저 소개하는 것은 스탈이다 스탈은 교회에서 주로 쓰는 의자로 주교와 교회 참사위원들인 높으신 양반들이 앉는 의자였다. 그런데 그 안장을 접으면 ‘미제리코드(타인의 불행과 아픔을 귱휼히 여기는 마음)’라 불리는 장식이 드러난다. 엄숙함과 경건함이 조각된 스탈과 달리 젖혀진 의자 뒷면엔 풍자들이 가득하다. 수도사를 도둑으로 표현하기도 하며, 인간들을 동물에 빗대어 돈에 매수된 성직자를 여우로 나타낸다.

이 스탈의 엄숙함이 옥좌로 변형되었다는데, 뭔가 반전매력이 가득한 의자다.

두 번째는 루이14세의 옥좌, 실제로 옥좌로 지정된 것은 없고 주로 나무에 은을 입혀 만들었다고 한다. 루이14세는 유독 은을 좋아했는데, 실제로 아우크스부르크 동맹과 싸울 때, 모두 녹여 주화로 만들어 전쟁자금으로 썼다고 한다. 물론 전쟁엔 패배했다.

세 번째는 타부레

프랑스 등 유럽의 왕실은 앉는 것도 서열이 정해져 있어서, 순서와 의자까지 엄격했다고 한다. 계급에 따라 서 있거나 타부레에 앉거나 방석에 앉을 수 있었다. 루이 14세의 자신의 권력을 이용해 주로 여인들에게 타부레를 하사했다고 한다. 루이 14세가 직위를 남발하는데다가 자신들보다 낮은 직위의 서자나 시골출신 영주들이 신분상승을 통해 타부레에 앉는 것에 분노해, 기존의 귀족들이 “반타브레 동맹”을 맺기도 했다고 한다. 등받이 없는 너도밤나무로 만든 평범한 의자일뿐인 타부레가 집착과 선망의 대상이 된 것이다.

(스툴과 닮은 타부레, 스툴은 과거 유목민들이 접이식으로 사용을 했다. 그런 스툴이 중국으로 넘어가 당나라시기엔 등받이가 부착되면서 관리들에게 인기있는 위엄있는 의자가 되었다. )

네 번째는 폴란드 왕 스타니스와프의 바르샤바궁을 꾸미기 위한 가구제작 모습을 보여준다. 데시나퇴르(디자인화 스타일화를 그리는 사람)의 그림들에서 마음에 드는 디자인을 찾으면, 장인에게 맡기게 되고, 그러면 장인이 모형을 만들어 보여준 뒤, 다른 장인들과 협업해서 의자를 완성한다고 한다. 의자틀 만드는 사람, 장식하는 사람, 쿠션 등 천 관련 장인등 철저한 분업으로 이루어졌다고 한다.

그리고 마지막으로 토마스 치펀데일의 의자들.

아마 영국의 시대물들을 봤다면 익숙할 의자들과 소품들이다. 아름답고 귀족스러운 그 가구들은 가격도 만만치 않다고 한다. 치펀데일은 처음으로 의자 관련 디자인북을 만들어 주문을 받았다. 또 가구들을 등급에 따라 차등판매를 했고, 의자를 스타일별로 나눠 판매하기도 했다. 프랑스 로코코식에 영국과 어울리는 차별화를 통해 만들어 낸 게인즈버러 의자, 중국과 영국식을 섞은 래티스 의자 등 그의 가구들은 특히 젠트리 계급에 큰 인기를 얻었다.

누군가를 편하게 쉬어 가게 하는 의자, 그런 의자들이 과거에는 사용자들을 특별히 돋보이게 하기 위해, 혹은 권위의 상징으로 사용되었다. 신분에 따라 의자는 꿈도 못 꾸는 이들도 많았다. 프랑스 궁정에선 왕과 왕비만이 안락의자에 앉을 수 있었지만, 권위의 상징인 그 의자는 등받이는 직각에 가까웠고, 굉장히 불편하고 무거워 보였다. 그러다 조금씩 실용적이고 실제 앉는 목적에 부합되는 의자들이 나오기 시작했다.

지금 내가 앉아 있는 의자는 예쁘다기보단 실용성에 중점을 둔 모습이다. 그렇지만 책상 앞 의자에 앉는 순간 내 개인의 공간이 생각나는 기분. 편지를 쓰고 책을 읽고 글을 쓰는 공간의 탄생? 그래서 젠트리들은 호화로운 유럽의 가구들이나 의자보다, 치펀데일이 영국화시킨 조금 더 개인적이고 편안한 가구들을 선호했는지도 모른다. 아름다운 조각과 의자의 다리에 새겨진 곡선들과 등받이의 우아함은, 의자 또한 예술품임을 알게 해 준다. 작가를 알 수 없어 아쉽지만. (아 간혹 공방이나 장인의 사인, 혹은 특유의 마감처리 등으로 작가를 알 수 있는 가구들도 있다고 한다.)