-

-

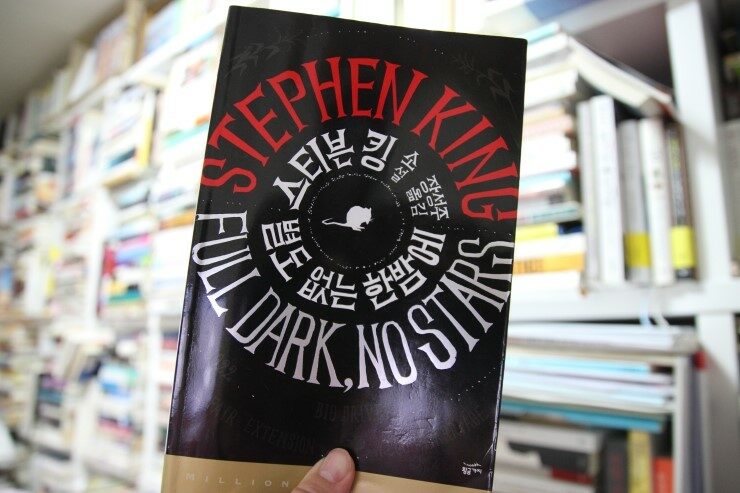

별도 없는 한밤에 ㅣ 밀리언셀러 클럽 142

스티븐 킹 지음, 장성주 옮김 / 황금가지 / 2015년 9월

평점 :

저녁쯤 책을 다 읽었다. 그날은 책속에서 쏟아져 나온 피의 이미지 때문에 저녁을 굶어야 했다. 좀처럼 아무것도 먹을 수 없었다. 화면으로 보지 않고도 단 한 줄의 묘사에 이렇게 속이 울렁거려 식사를 거를 수 있다는 것에 당황스러웠다. 스티븐 킹의 소설이 쏟아지고 있는 요즘 선택한 그의 소설에 적잖이 당황스러운 중단편 모음집 [별도 없는 한밤에]을 읽고 나면 대부분은 나처럼 이런 울렁거림을 가지지 않을까. <공정한 거래>를 빼고는 나무저 세편은 장편으로 봐도 무망할 만큼 분량이 상당하다.

네 편의 소설이 있지만 모두가 같은 의미를 가지고 있다. 첫 번째 <1922>는 대공황이 일어났던 시대의 얘기지만 지금 시대로 옮겨 놓는다고 해도 크게 달라지지 않을 것으로 보이는 사람의 욕망과 소통되지 않는 신념을 가지고 있다. 주인공 남편은 삶을 지탱해온 자신의 땅을 지키고 싶었을 것이다. 하지만 아내는 자신에게 상속받은 땅을 팔고 도시로 떠나 새로운 삶을 살아가고 싶은 욕망을 갖게 되었다. 두 사람이 원하는 것은 달랐다. 남편은 지금의 평안과 안녕을 유지고 하고 싶었고 아내는 도시로 떠나 새로운 삶을 살아가고 싶었을 뿐이었다. 당연히 이 서로 다른 욕망은 충돌했고 욕망이 훨씬 더 큰 쪽이 승리했다. 남편과 열네 살 먹은 아들이 함께 아내를 살해하는 장명은 너무 끔찍했고 그 장면 때문에 소설의 엔딩이 더 무서웠다. 자신의 땅을 지키며 살고자 했던 남편은 자신을 생각을 무시하는 아내를 향한 복수가 끝내는 자신의 심장으로 날아 들것이고 행복해 지고 싶었던 욕망은 사라질 것이라는 엔딩쯤은 예측 할 수 있겠지만 이토록 처절할 줄이야.

두 번째 <빅 드라이버> 또한 낭자한 피 냄새로 힘들었다. 두 편의 소설을 읽는 동안 영화 <추격자>속의 시뻘건 피의 이미지와 분위기가 머릿속을 교차했었다. 죽음의 경계까지 갔던 작가 테스가 겪은 고초는 너무 끔찍했다. 특히 여자의 성을 중심으로 이뤄졌던 그녀의 상처는 다시 생각하고 싶지 않았고 떠 올리고 싶지도 않았다. 그래서 그녀가 당했던 모습을 묘사한 부분은 책을 한권 읽는 동안 가장 힘들었던 부분이다. 그녀가 선택한 복수는 자신에게 큰 상처를 줬던 그를 처단하는 과정이었고, 전혀 힘없어 보이는 그녀가 <킬빌>의 우마서먼이 되어 모두 죽이는 과정은 시원한 복수의 끝으로 남지는 않았다. 상처라는 것이 원래 그런 부분이 있지 않나, 내가 겪은 그 고초를 똑같이 한다고 해도 이미 내가 받은 고통은 계속 된다는 것. 그래서 다시 처음으로 돌아 갈 수 없다는 것. 테스 그녀도 그런 마음이지 않을까.

세 번째 <공정한 거래>는 가장 짧은 부분이었지만 가장 임팩트 있게 나를 자극시켰던 부분이었다. 어느 날 도로를 지나다 그를 만나면 나도 그런 거래를 할지 모르겠다는 생각도 들면서 이런 반전의 복수라면 응하고 싶다는 생각도 했다.

네 번째 <행복한 결혼 생활>은 제목의 반어법적인 내용이 들어 있겠다는 생각이 맞아 떨어진 소설이었다. 그녀는 분명 행복한 결혼까지는 아니더라도 평범한 결혼 생활을 해 나가는 여자였다.

“평탄한 결혼 생활의 비결이 균형 잡기라는 것은 누구나 알았다. 그리고 평탄한 결혼 생활의 토대가 짜증을 잘 참아 넘기기라는 것은 다아시가 깨달은 사실이었다.” P468

다아시는 평탄한 결혼 생활을 하기위해 짜증을 잘 참아 넘기려고 했지만 어느 날 닥친 남편의 과거는 함부로 벗어 놓은 양말을 침대 밑에서 발견하는 것과 다른 것이었다. 그녀의 남편의 과거가 마약을 하거나 매춘을 했던 것이라면 잊으며 살아가겠지만 그녀의 27년 결혼 생활동안 한 번도 의심한 적 없었던 연쇄살인마라는 사실은 그녀의 평탄한 결혼 생활이 끝이 났다는 것을 말해주었다. 그녀는 그저 평번한 가정 주부였는데 왜 이토록 가혹한 남편의 과거와 마주하게 되었을까.

소설속의 주인공들은 모두 특별한 사람들이 아니었다. 그저 평범하게 물려받은 땅에서 농작을 하며 살아가고 싶었고, 소설을 쓰면서 재미없는 강연일지라도 소일거리 삼으며 계속 글 쓰는 작가로 남아 있고 싶어 했다. 또 남에게 피해를 주지 않고 그냥 가정을 꾸리며 평범하게 살아가고 싶었지만 어느 날 자신에게 찾아온 암을 이기며 남은 삶을 그저 행복하게 끝내고 싶었고, 간혹 짜증을 나게 하지만 애써 잘 커주는 아이들을 생각하며 평탄한 결혼을 이어가고 싶었던 여자였는데 모두 어긋나기 시작했다. 자신의 땅을 지키기 위해 아내를 살해했고, 자신을 강간했던 빅 드라이버 남자를 찾아 죽였으며, 자신의 삶을 연장하기 위해 악마와 거래를 했고, 남편의 과거를 알고 용서해주고 싶었지만 끝내 남편은 목이 부러져 죽게 만들었다. 그들이 선택한 것은 합법적인 것은 없고 모두 자신의 손으로 시작한 복수였다. 별도 없는 한밤에 그들은 복수를 끝내고 무슨 생각이 들었을까.

요즘 한창 많이 나오고 있는 막장 드라마의 엔딩은 늘 착한 사람이 그래도 복은 받는다는 권선징악의 모습이라서 그 마지막을 보기위해 지겨운 막장의 과정을 즐기며 보는 것 같다. 그런 부분으로 이 책을 본다면 시원한 복수는 하나도 없어 보인다. 모두 나약한 인간이 선택한 끝은 이정도 밖에 되지 않는다며 보여주는 비루한 모습들뿐이다. 어쩌면 복수라는 것이 부질없는 것일지도 모르겠다.

한때 스티븐 킹의 소설은 더 이상 새로운 것이 없다고 생각했었다. <별도 없는 한밤에>속에 나온 상황이나 인물 또한 새로워 보이는 것은 없다. 하드고어적은 살인 장면도 그렇지만 역시 그의 소설을 읽고 며칠은 내내 머릿속에 떠오르는 이미지들로 힘든 밤을 보내고 나니 아직 그가 써야할 소설들은 무궁무진한가 보다. 그는 여전히 최고의 작가였다.