-

-

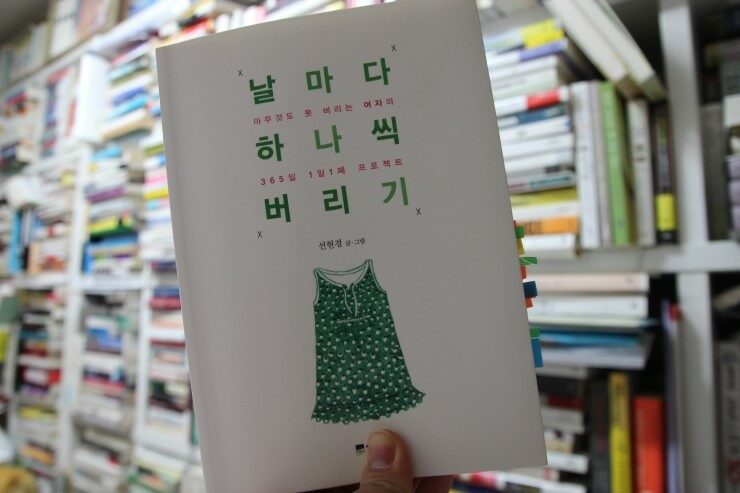

날마다 하나씩 버리기 - 아무것도 못 버리는 여자의 365일 1일 1폐 프로젝트

선현경 지음 / 예담 / 2014년 8월

평점 :

어느 날부터 나는 버리는 것이 정리의 시작이 된 것 같다. 곤도 마리에의 정리 관련 책을 읽으면서 주변 정리보다는 어떻게 하면 더 많이 버릴까 고민하게 되는 나를 발견하게 되었다. 그것 때문에 물건을 사들이는 속도는 현저하게 떨어졌고 누군가 뭘 준다고 하면 넙죽 받아 왔었는데, 집에 들이면서 쓰레기로 변하는 것은 아닐까 생각하고 집에 들이지 않는 일들이 생겼다. 뭔가 나에게 정리 관련 책이 준 변화는 나에게 와서 얼마나 효율적으로 쓰일 수 있는지 잠시나마 생각하게 됐다는 것이다.

[날마다 하나씩 버리기]는 만화가 이우일의 아내이자 동화 작가인 선현경이 쓴 정말 너무 유쾌한 물건 버리기 책이다. 저자는 어느 날 친구의 전화를 받고 <죽어도 못 버리는 사람들, 호더>라는 다큐멘터리를 보면서 주변의 물건들을 바라보며 버리지 못하고 살고 있는 자신을 발견했다고 한다. 곤도 마리에의 책을 읽으면서 나도 실천을 해 보았던 물건 버리기를 저자는 매일 하나씩 버리기로 결심했다. 그냥 버리고 나면 물건의 이미지나 그것을 통한 그동안의 추억이 너무 짧게 사라지는 것도 있으니 저자의 장점을 살려 버리는 물건들을 그려 기록하기로 한다. 한꺼번에 많이 버리는 것이 아니라 하루에 하나씩 버리는 것이니까 부담이 없을 것 같지만 사실 이것도 만만찮은 작업이다. 저자 또한 어떤 날은 버리지 못하는 날이 있어서 괴로워하고, 버릴 물건을 찾아 집안을 헤집고 돌아다니기도 한다. 뭔가 일정하게 버리는 일도 쉬운 일은 아닌 것이다.

정말 잘 깨지지 않아도 곤란한 그릇들이 있는데 그 그릇의 종류는 코렐 그릇들이다. 너무 안 깨져서 이 그릇만 쓰느라 다른 그릇을 써보지 못했다. 특히 머그컵을 좋아하는 나는 코렐 컵이 깨지지 않아 괴로울 때가 있었다. 깨져야 예쁜 머그컵을 살 기회가 생기기 때문이라고 생각한다면 참 이상한 변명이겠지만, 그런 코렐 그릇에 대한 저자의 생각에 백프로 공감했던 그릇도 버리고, 누구에게서 받은 것인지 확실하게 보여주는 로고가 찍혀 있는 양말들을 버리고, 이제는 편한 신발을 찾아 신느라 더 이상 신지 않는 높은 굽의 신발들을 버리고 멕시코에서 산 액세서리를 버리며 그날의 추억은 간직하기로 한다. 그녀가 버리는 물건들은 그냥 쓰레기통에 버려지는 것은 아니고 쓸 만한 물건들은 필요한 지인들이 가져가거나 벼룩시장을 통해 기금 마련으로도 쓰였다. 기금 마련으로 쓰인 물건들은 나름의 또 다른 생명을 가지게 되었다.

“다행히도 여기에 기록된 물건들은 전부 내가 버리는 것들이니 이것들이 필요하다면 누가 어떻게 사용하든 상관없다. 바닷가에 있는 조개껍데기처럼 말이다. 대신 물건과 함께 버려지기도 하는 잘못된 생각과 불필요한 감정은 아무도 가져가지 말기를." P249

나도 저자의 1일 1폐를 실행할까 생각해봤는데 한 달도 못할 것 같다. 그렇다고 주변에 물건이 없는 것도 아니다. 아직 떠나보낼 마음을 먹지 못한 물건들도 있고 쓰지 않는 물건이지만 언젠가는 꼭 필요할 것 같아 버리지 못하는 물건이 훨씬 더 많이 집안 곳곳에 방치되어 있다. 어쩜 이것은 저자의 말처럼 제각각 사연이 있고 이유가 있기 때문에 방치가 아닌 저장을 해 놓고 있다고 생각하나보다.

“나는 그런 사람이다. 일단 무엇에든 한 번 정이 가면 쉽게 끊어지지가 않는다. 그런데 그게 정일까, 미련일까? 사람과의 사이만으로도 벅찬데 작고 사소한 것들에도 마음 쓰며 살아가자니 이 고생이다. 하지만 무엇이든 버려서 그것과 연관된 기억까지 잊힌다면 추억이 아니다. 추억이라고 착각했을 뿐이다. 추억이라면 그렇게 쉽게 사라지지 않을 테니까.” P21

계절이 바뀌면서 옷장 정리를 하며 버려지는 옷들을 모아 놓고 지난번 옷을 많이 버려 추려 놓고 정리 했음에도 불구하고 어찌하여 이렇게 또 많은 옷을 버리는 것일까 생각해 보니 내가 가지고 있는 물건대 대한 애착이나 쓸모에 대한 생각이 아직 부족한 것은 아닐까 반성했다.

“ 프랑스 철학자 미셀 퓌에슈는 버리는 일을 최대한 피하려면 물건을 다르게 생각해야 한다고 이야기했다. 우리가 끝까지 책임질 수 있도록 수리와 유지가 가능한 물건들을 만들어야 한다고, 오래 유지하는 관계의 소중함을 느껴야 한다고 말이다. 그래서 나는 다시 내 낡은 물건들을 다독인다. 같이 잘살아보자, 물건들아!” P49

같이 잘 살기위해서 나를 다독이는 일도 중요하다. 오래되면 고칠 게 생기기 마련이고 덜 고장이 나도록 수리도 잘 해야 하고 관리도 잘해야 하는데, 하물며 이것이 물건에만 해당되는 일이겠는지. 나도 나를 아끼며 사랑해야 하는데 간혹 버려지는 물건에 대한 마음만 생각하다보니 나를 아끼는 일에는 그동안 생각해보지 않았던 것 같다.

저자는 1일 1폐를 하면서 일단 소비를 최대한 절제하고 뭔가를 사야 할 때는 아주 신중해졌다고 한다. 곧 다시 버려질 물건을 사들이는 일은 없어야 하니 몇 번씩 생각하고 집에 있는 물건들을 떠 올려보며 대체 할 물건들을 생각해보는 습관도 생겼다고 한다. 그리고 값이 싸서 사거나 쉽게 살 수 있는 물건들은 쉽게 버릴 수 있다는 생각을 가직고 되도록 질 좋은 물건을 찾게 된다고 한다. 그녀의 하루에 하나씩 버리는 일은 그녀의 마음속의 군더더기도 가지런한 신발장처럼 정돈을 하고 있는 것 같았다.

그녀의 버리기 일기 속에서 내가 가장 크게 가슴에 와 닿았던 부분은 그녀가 같은 아파트에 살았던 앞집 언니에게서 받은 핑크빛 도는 살구색 마 통바지를 버리면서 떠올렸던 생각들이었다. 어쩌다 우연히 한 아파트에 살게 되면서 친하게 지내게 된 사이의 이웃. 가까워지면서 좋은 사람이었다는 것을 알게 되고 흐뭇했지만 다시 이사 한 뒤 멀어지고 나니 몇 번 만나고 난후 점점 소원해지고 지금은 무덤덤해진 사이가 되었다고 한다.

“관계란 이런 걸까? 서로 궁합이 잘 맞아 영원히 친할 것만 같지만, 알고 보면 그냥 우연찮게 가까이 있어서 그럴 뿐인 사이. 멀어지면 끝인 사이”P270

어쩌면 내가 버리지 못하는 물건들은 어쩌면 이런 이유의 것들이 있는 것은 아닐까. 어쩌다 나의 눈에 맞아 사왔던 물건들. 그냥 옆에 두고 있지만 사실은 찾지 않는 물건들이 훨씬 더 많이 있고 그들을 버리고 나도 어쩌면 아무렇지도 않고 그냥 무덤덤하게 잊힐 것 같은 그런 물건들을 너무 많이 가지고 있는 것은 아닐까.