-

-

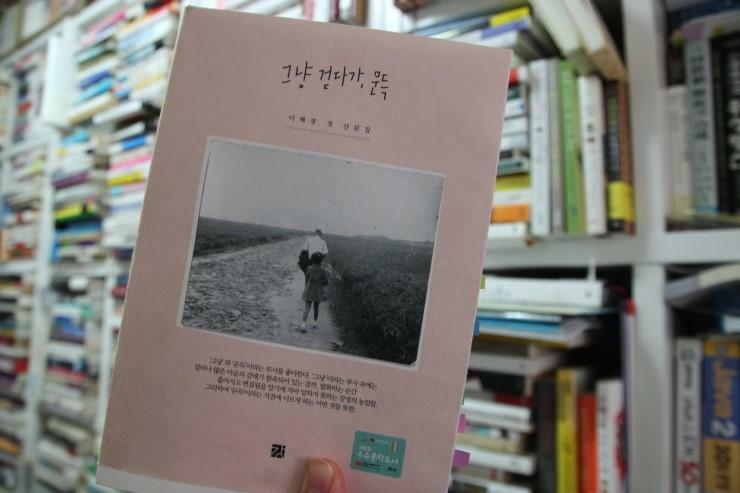

그냥 걷다가, 문득

이혜경 지음 / 강 / 2013년 1월

평점 :

품절

사진 한 장 없는 멋진 여행기라니. [그냥 걷다가 문득]

가끔 작가들의 글을 읽으면 생김새와 닮은 글을 쓴다고 생각되는 작가들이 있다. 이혜경의 산문을 읽으면서 그녀에 대한 정보를 하나도 모르면서 읽는 동안 정말로 그녀는 조용하고 차분하고 느리고 고운 선을 가진 사람일 것만 같다. 꽃바구니도 아닌 단 두어 송이의 작은 풀꽃을 들고 수줍게 웃고 있는 이혜경을 보는데, 이 책도 그녀처럼 수줍고 소박하지 않을까 생각했었다. 역시 그녀의 사진속의 느낌처럼 닮아 있는 책이다. 사실 나는 그녀의 이름이 알려진 것에 비해 그녀의 소설을 많이 읽지 않았던 것 같다. 그녀의 단편집도 한권 가지고 있지 않다는 것을 알았다. 그녀의 소설이 궁금해진다. 산문처럼 그녀의 매력이 가득 담겨 있을 것 같다.

총 4개의 단락으로 구성되었지만 구성의 의미는 없다. 단, 처음 구성에는 그녀가 그동안 여행을 다녔던 동안에 느낀 얘기들이었는데 읽는 동안 놀라웠다. 아니, 사진 한 장 없는 여행기인데도 가보지도 않은 지역의 모습이 생생하게 느껴지는 것일까.

요즘 여행 블로거들을 통해 많은 지역의 사진과 여행기를 보고 있노라면 여행을 떠나고 싶어 무거운 엉덩이를 들었다 놨다하며 떠나고 싶어 난리가 아닌 적도 있었다. 그리고 막상 여행을 떠나면 나도 그들처럼 사진을 담고 싶어서 무거운 카메라를 들고 사진을 찍는다. 얼마 전 파리에서는 너무 무거운 카메라 때문에 목에 디스크가 걸릴 정도로 힘들고 피곤했다. 무더운 날씨에 카메라를 들고 다니며 사진을 찍느라, 지금 이 여행이 사진을 찍기 위해 온 것인지 새로운 나라를 향한 즐거움을 만끽하러 온 것인지 알 수 없을 정도로 미친 듯이 사진을 찍고 오니 체력이 방전도 되었지만 느긋하게 즐기는 여행을 하지 못했다는 아쉬움이 컸다. 남는 것이 사진이라며 각 지역마다 2천장 이상의 사진을 찍어오긴 하지만 자주 보지도 않고 블로그에 올릴 만큼 좋은 퀼리티의 사진은 몇 장 없다는 것이 더 속상했던 여행이 한두 번이 아니었다.

이런 나의 여행을 생각해 보면 그녀의 첫 번째 구성에 있는 여행기들은 반성과 나의 지난 일들을 성찰하게 만든다. 사진 한 장 없어도 그녀의 그 지독한 고독의 여행을 충분히 느낄 수 있었고 그녀의 치유의 한 방편을 배울 수 있었다. 그녀의 간결한 문장에 한번도 가보지 않은 지역의 골목을 떠올리게 만들고 상상하게 만든다. 그녀의 손을 잡아준 나이든 할머니의 주름살이 보이고, 그녀에게 친절을 베푼 낯선 땅에서 만난 다른 국적의 아가씨의 웃음이 보인다. 부다페스트에서 자신의 나라에 머물고 갈 외국인이 좋은 잠자리에 잠을 잘 수 있도록 도운 그 남자의 친절한 인상과 손길이 어떤 것이었는지 그려진다. 떠 올려 진다. 그녀가 다녔던 좁은길, 높은 언덕, 바람부는 바닷가의 모습이 사진 한 장 없이 이렇게 그려지다니. 이런 여행기를 쓸 수 있다니, 부러운 마음에 나는 여행을 통해 어떤 것을 얻으려고 했던 것일까 생각하게 되었다. 그냥 걷다가 문득, 그녀의 이 문장에 내가 여행에서 얻고자 하는 것은 이런 치유가 아닐까 생각이 들었다.

“저마다 자기의 한계를 끌어안고 그냥 그 안에서 최선을 다할 뿐이라고. 내게서 사람에 대한 믿음을 거둬간 사람들도, 알지 못하는 사이 누군가에게 사람에 대한 믿음을 저버리게 했을지 모를 나 또한 그렇다고.” P25

오랫동안 알고 있었던 친구와 서로 연락을 더 이상 하지 않기로 했었던 일이 있었다. 그로인해 나는 괜찮다고 생각했는데 몇 달 동안 마음이 아팠다.

“잘못 가꾼 인연 하나가 나와 내 주위의 다른 인연들 사이에 끼여서 내 진심을 왜곡시켰다. 내 눈앞에서 진심이 왜곡되는 걸 보면서도 입을 열 수조차 없었다.” P121

그녀의 문장을 읽다가 눈물이 났다. 몇 년동안 절친이었다가 헤어진 그 친구 생각이 났다. 분명 우리는 서로에게 잘못 가꾼 인연으로 기억될 것이다. 그로 하여 서로와 연결된 다른 사람들과의 만남도 차단하고 있으며 그동안 즐거웠던 몇 번의 기억은 잘못 가꾼 인연으로 가장 필요 없었던 추억의 한 장이 되었을 것이다. 나 또한 그녀와 지냈던 추억이 찢어진 종이처럼 더 이상 불필요한 것으로 남아버렸다. 처음에는 그녀의 잘못만을 생각했다가 시간이 지나면서 나는 나의 잘못들을 자책했다. 그녀가 나에게 준 상처처럼 나 또한 그런 상처를 준 사람으로 기억되지 않을까 생각하게 되었다. 시간이 지나니 뭐든 다 용서가 될 것 같은 일들이 있지만 그렇지 않은 일들도 있다는 것을 살면서 경험하게 되는 것이다.

“크든 작든, 믿었던 것이 무너지는 경험은 사람의 마음에 상처를 남긴다. 약속 시각을 지키지 않는 사람 때문에 마음이 상하는 작은 일에서부터, 철석같이 믿었던 사람의 배신, 치밀하게 계획을 짠 사기에 이르기까지. 그런 일들을 겪고 나면 너나없이 세상을 보는 눈에 아주 조금씩 불신이 어리기 마련이다. 그리고 그 불신은 남에게 마음을 여는 일을 주저하게 만든다.” P214

그녀의 일로 나는 누군가와 사귀는 일, 인연을 만드는 일이 부질없다는 생각을 많이 했었다. 그리고 어린시절의 친구가 아니라 사회생활에서 만난 친구와 인연을 이어가는 일이 참, 쉽지 않음을 느끼며 조직 사회에서 만난 사람들과는 딱 그만큼의 일정거리가 필요하다고 생각하며 지냈다. 남에게 마음을 여는 일을 주저하게 만드는 것은 어쩌면 상처 받은 일이 있기 때문에 당연한 것이 아닐까. 하지만 요즘 나는 그 어떤 때보다도 조직 속에 있는 사람들과 훨씬 재미나게 살고 있다. 나와 동갑인 친구와 나보다 두어 살 많은 직장 동료와, 나이가 어린 사람들과 속 깊은 얘기를 나누며 지내고 있다. 친구와 다르게 그들이 내게 주는 위안은 행복하고 즐겁다. 사랑하지 않는 자, 유죄라고 작가 노희경이 말하지 않던가. 상처 받았기 때문에 더 많은 인연을 만들어야 하는 것일까. 사랑으로 받은 상처는 사랑으로 치유 된다고 하듯 잘못 키운 인연의 상처로 앞으로 이어질 인연을 모른 척 하지 않기로 했다. 더 좋은 인연이 있을 것이라고 생각한다. 그래서 그전에 잘못 키운 인연으로 나는 분명 만남에서 중요한 것을 얻었다고 생각하기로 했다.

저자의 말들로 지나간 일들을 곱씹는 시간을 만들었던 몇 시간이 몇 년의 시간을 거슬러 올라가게 했다. 많은 형제들 사이에서 이리 저리 치여 수더분해졌다고 생각되지만 그녀의 나름의 고집이 에세이 속에 녹아 있다. 작은 인연에 감사하고 작은 선물에 고마워하고, 사랑을 위해 자신의 것을 포기하는 강아지의 낮은 자세로 사랑의 다른 이면을 배우는 그녀의 삶의 태도와 성찰에 눈물이 난다. 내가 누렸던 즐거운 시간을 잊고 단 몇 시간의 고통스러움이 인생의 전부였던 것처럼 그동안의 삶을 후회했던 바보 같은 일은 이제 하지 않아야겠다는 생각이 든다. 아직 그녀처럼 삶을 유연하게 보낼 자신은 없다. 아직도 더 많은 상처로 다독여져야 할 것이고 뾰족하게 모난 부분을 둥글게 다듬어야 할 시간이 더 필요하다.

“ 앞으로 내가 만날 크고 작은 전환점들, 그중 가장 큰 전환점은 금생에서 입었던 육신을 벗는 바로 그때일 것이다. 감히 바라옵건대, 그 큰 모퉁이에서 내 딛는 내 걸음이 의연하기를.” P97

그녀의 말처럼, 언젠가 다가올 다음 세상의 안녕을 위해 의연하게, 행복하게 살기를 나에게 다짐하고 또 다짐해 본다. 이제는 그녀의 소설을 읽어야겠다. 이런 다정다감한 에세이를 쓰는 사람의 소설은 어떨까.