-

-

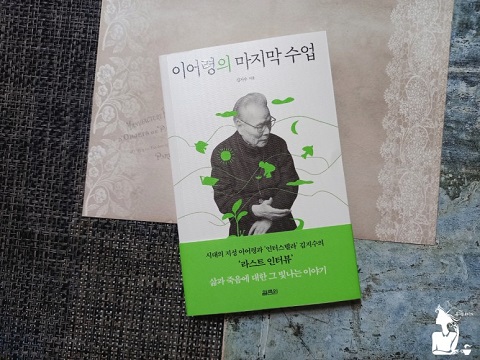

이어령의 마지막 수업 - 시대의 지성 이어령과 ‘인터스텔라’ 김지수의 ‘라스트 인터뷰’

김지수 지음, 이어령 / 열림원 / 2021년 10월

평점 :

마지막은 늘 두렵고 먹먹하다. 죽음이라는 종착역도 마찬가지일 것 같다. 겪어보기 전에는 모르는 그 끝에 대한 두려움은 가지 못한 길이기에, 누군가의 경험이나 고백을 듣기 힘든 길이기에 더욱 그럴 것이다. 이어령 교수의 글을 처음 만난 것은 국어 교과서에 있던 디지로그였다. 사실 읽고 싶었다기보다는 교과서의 글이었기에, 글 내용을 시험문제로 만났기에 와닿거나 놀랍다는 생각을 해본 적이 없었다. 시간이 흘러 이어령 교수의 저서들을 만날 기회가 종종 있었는데 깊이 있고, 통찰력 있고, 논리적이었다. 어린 시절 교과서에서 만났을 때와는 다른 느낌이 가득 들었다.(이래서 강압이 아닌 스스로 하는 게 중요하다는 생각을 다시 한 번 해본다.) 구순을 바라보는 노학자임에도 그의 글에는 생동감이 느껴졌다. 뻔하지 않은 신선함과 깊이 있는 지식과 지혜가 어우러지지만, 절대 척하지 않는(일부러 어려운 단어로 박식함을 뽐내지 않는) 듯한 기분을 느꼈다. 그런 노학자가 마지막을 준비하고 있다. 책을 통해 암 투병 중이라는 사실을 알게 되었다. (따님도 암으로 세상을 뜬 걸로 알고 있는데 안타까웠다.)

잔인할 수 있지만, 그 마지막을 준비하기에 이 책에서의 이야기들이 더 와닿았던 것 같다. 16개의 대담 속에서 그는 삶 그리고 죽음에 대한 인생의 이야기를 풀어낸다. 시답잖은 넋두리가 아니라 인생이 깊이 베여있는 이야기들이다. 무뎌질 수 있을 법한데, 여전히 그의 이야기는 냉철함 속에 정겨움이 담겨있다. 책을 읽는 내내 어떻게 이런 이야기를 나눌 수 있을까 하는 생각이 들었다. 전혀 예상치 못하고, 생각지 못한 정의(definition)들이 담겨있다. 지성에서 영성으로 처럼 책 속의 이야기는 다분히 신앙적이다. 기독교 사상이 모든 이야기의 기초가 되기도 한다.

정말 주옥같은 이야기들이 가득 담겨있어서 모두가 밑줄 갊이 긴 한데, 그중 뇌리에 상당히 오래 남은 이야기가 하나 있다. 역시나 죽음에 대한 이야기였는데, 죽음을 엄마의 말에 빗대어 이야기했다. 죽음은 한참 놀고 있는데, 엄마가 "얘야, 밥 먹어라." 하고 이야기하는 것과 같단다. 무슨 뜻인가 했더니, 뭔가 거창한 게 아니라 때가 되면 밥 먹으라 부르는 엄마의 목소리처럼 누구나 거치는 일상이라는 것이었다. 이어서 노학자는 죽음을 모태로의 귀환이라고 설명한다. 엄마 뱃속에서 나와서 다시금 엄마가 있는 곳으로 돌아가는 것. 돌아가셨다는 말처럼 다시금 생명 안으로, 생명의 자리로 돌아가는 것이라고...

어떻게 이런 표현과 비유, 생각을 할 수 있을까? 시대의 흐름을 알고, 틀을 깨는 지성의 모습은 나이가 들어도 변하지 않는 것 같다. 아니 오히려 더 원숙해지고, 더 생동감 있고, 신선하다고 할까? 덕분에 나 또한 제목에서 느껴지는 서글픈 생각을 접기로 했다. 죽음이 새로운 시작이라는 그의 말처럼, 마지막이 다시 시작일 테니 말이다.

끝으로 교수님이 어렵지 않은, 고통스럽지 않은 시간을 보내셨으면 한다. 남은 시간이 많이 아프지 않고, 늘 새롭고 행복한 시간들로 기왕이면 더 좋은 글과 대담들을 더 만났으면 좋겠다는 욕심을 부려본다. 제발...