-

-

60일간의 교양 미술 - 그림 보는 의사가 들려주는

박광혁 지음 / 마로니에북스 / 2021년 9월

평점 :

직업병이라는 말이 있다. 특정한 직업에서 자주 사용하거나, 반복하는 작업들이 몸에 배거나 자주 쓰는 신체 부위가 아플 때도 이 단어를 사용한다. 이 책의 저자는 미술 애호가인 내과 의사다. 사실 의사라는 직업군이 미술작품에 대해, 화가에 대한 책을 낸 것을 처음 접해서 그런지 신선하기도 하고 흥미롭기도 했다. 그림에 관심이 있어서 요 몇 년 그림을 소개해 주는 서적들을 종종 접하곤 했는데 길지 않으면서 어렵지 않게 설명해 주는 책이어서 읽는 내내 편안하게 그림도 감상도 만날 수 있었다.

직업병을 얘기한 이유도 그렇다. 신기하게 이 책에는 의사의 관점에서 그림을 보고 설명하는 이야기들이 담겨있다. 가령 그림 속 코르셋을 입은 여인에 대한 이야기에서는 당시 코르셋의 이야기들과 함께 신체적으로 어떤 피해가 있었는지를 곁들여서 설명해 준다. 때론 작가가 가진 병에 대한 설명도 담겨있다. 다분히 책 속에 직업적 판단과 설명이 녹아있다.

책 속에는 각 나라 별로 60일간 매일 한 화가를 만날 수 있도록 구성되어 있다. 화가별 하루 분량이 길어야 8페이지 내외로 구성되어 있고, 그들의 작품이 3~4점씩 등장하기 때문의 하루를 정리하면서 한 장씩 읽어나가면 부담 없이 읽을 수 있을 것 같다. 사실 길지 않아서 하루에 여러 작품을 만나도 좋을 것 같지만, 익숙하지 않은 작가들도 상당수 있는지라 저자의 의도대로 한 작가와 작가의 작품 여러 점을 만나는 형식이 가장 좋을 듯도 하다.

책을 읽으며 느낀 점이라면... 의외로 화가들은 당대에 인정을 받지 못하거나, 오히려 혹평을 받는 경우가 상당했다는 것이다. 후대에 인정받고 대표작으로 알려진 화가들의 그림은 당대에는 저평가되거나 입상을 못하거나, 평론가들이나 심사위원들로부터 악평을 받기도 했다. 특히 선구자적 그림들의 경우는 비아냥의 정도가 상당히 심했다. 근데 그런 말에 좌절하거나 포기할 수도 있을 듯한데, 꾸준하게 자신만의 색채를 완성한 화가들은 후대에 그 공로(?)를 인정받는 경우가 많았다. 역시 이런 걸 보면 새옹지마라는 사자성어가 떠오른다.

그럼에도 아쉬움이 남는다. 나는 지극히 현세적 사람인지라, 당대에 명성을 얻고 부를 얻었으면 좋았을 것을 하는 생각을 해봤다. 당시 화가라는 직업은 후견자들이 있어야 작품 활동을 이어갈 수 있을 정도로(물감이 지금은 저렴하지만, 당시에는 상당히 고가였다고 한다.) 궁핍하기도 했다는 사실이 예술가는 늘 배고프다는 말은 어찌 보면 현재도 통용되는 말이 아닌가 싶기도 하지만 말이다. (지금도 유명한 작가들이야 어렵지 않지만, 무명의 예술가들은 창작활동을 이어가는데 여전히 쉽지 않다.)

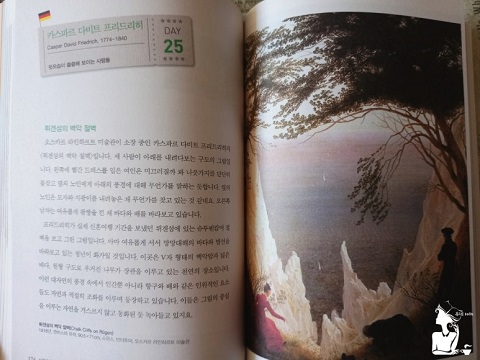

처음 접하는 화가들이 상당했다. 당연히 처음 접하는 작품들도 많았다. 기억에 남는 화가와 작품이 여럿인데, 독일 출신 카스파르 다비트 프리드리히와 프랑스 출신 귀스타브 쿠르베가 기억에 남는다. 프리드리히는 삶에서 고통스러운 순간을 많이 맛보아서 그런지(가족의 죽음 등) 작품 속에 우울함이나 외로움이 많이 담겨있다.

화가란 모름지기 자기 눈앞에 보이는 것만 그려서는 안 되며,

자기 내면에 보이는 것도 그려야 한다.

화가가 자기 내면에서 아무것도 보지 못한다면

눈앞에 보이는 것도 그리지 말아야 한다.

프리드리히가 남긴 이 말은 자신의 그림을 대변한다고도 할 수 있다. 그림 속에 자신의 감정을 실어 외롭고 우울하고 슬픔을 담아낼 수 있었던 작가와 작품이었던지라 더 가슴을 울렸던 것 같다.

60인의 화가와 그들의 작품을 통해 또 다른 작품의 맛을 느꼈던 시간들을 통해 새로운 작가들을 많이 만날 수 있었고, 그림에 대한 또 다른 시각을 발견할 수 있어서 신선했다. 딱딱하지 않고 수다 떠는 기분으로 책을 읽을 수 있었다. 작품뿐 아니라 화가들의 삶을 조명해 볼 수 있어서 좋았다.