한참 출퇴근길 시리즈가

유행했었다.

특히 철학서 관련 책이

출퇴근과 연결되어 나오는 경우가 많았던 것 같다.

아마도 시간을 내서

책을 본다는 게 쉽지 않기도 하고, 출퇴근 시간이 생각보다 꽤 들지만 막상 뭔가를 하기 애매하기 때문이 아닐까 하는 생각을

해봤다.

나 역시 워킹맘의

입장인지라, 출퇴근 시간이 아니면 마음 놓고 책을 볼 짬이 안 나는 편이다.

그래서 출퇴근 버스 안

혹은 지하철 안에서 책을 자주 보는 편인데, 잠깐이지만 유용한 시간인 것 같다.

따로 시간을 내지

않아도 되고, 규칙적으로 뭔가를 할 수 있기에 말이다.(단, 자리만 잘 확보된다면... ㅋ)

인문학을 좋아한다.

하지만 어려운 것은 사실이다.

특히 철학의 경우

다수의 서적을 접했지만, 상식 이상으로 발을 넓히기가 여간 까다로운 것이 아니다.

아무래도 낯선 외국

이름도 한몫을 할 테고 그들의 이론을 좀 더 쉽게 정리한 책을 접한다 해도 내용이 워낙 방대하기에 말이다.

그런 면에서, 이 책은

짧은 시간에 좀 더 현실적이고 쉽게 철학자 20인을 만나볼 수 있다.

하루 당 8~10페이지

가량이면 되기에 정말 10분이면 충분하다.

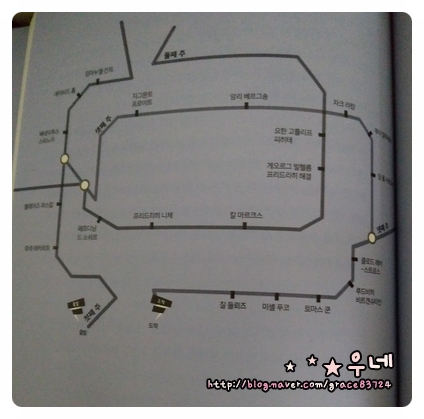

4주에 걸쳐

5일간(월~금) 10분 투자로 20명의 철학자를 만날 수 있다니, 꽤 매력적이다.

매주 지나갈수록

과거~현대의 철학자를 만날 수 있도록 구성되어 있는 것도 작가 나름의 생각인 듯하다.

물론 완전 고대

철학자들은 현대 철학자들을 위해 배제된 듯하다.(아리스토텔레스 같은...)

그래서 개인적으로 더

참신했던 것 같다.

철학서의 시작이라고 할

수 있는 플라톤, 소크라테스 등의 철학자부터 만나다 보면, 늘 중반부에서 지쳐 떨어지기 마련인데... 그렇다 보니 현대 철학자는 제대로 읽어본

적이 거의 없다.

덕분에 내게는 새로운

철학을 만날 수 있는 기회가 된 것 같다.

물론 각 주의 철학자들

사이에도 나름의 연결고리가 있다.

예를 들자면, 첫 주의

5명의 철학자들은 이성과 감성 그리고 신에 대한 고리를 가지고 있다.(읽으면서 느낀 내 생각이다. 아닐 수도 있지만...^^;;)

또한 철학자가 주장한

용어에 대한 설명 자체가 좀 더 우리에게 쉽게 와닿는 단어로 바뀌어서 설명되어서 좋았다.

철학자의 이론에서

파생해 다른 질문으로 나아가 좀 더 심도 있게 이해할 수 있도록 설명하는 구조도 눈에 확 들어온다.