-

-

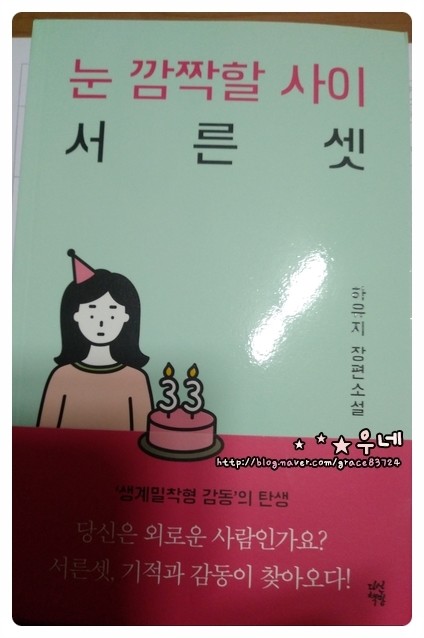

눈 깜짝할 사이 서른셋

하유지 지음 / 다산책방 / 2019년 3월

평점 :

내 나이 서른셋에 나는 뭘 하고 있었을까?

아마 주인공 오영오의 모습과 그리 다르지 않았을 것이다.

첫 장면이 제일 기억에 남는다.

송구와 영신을 야근하면서 족발과 함께 보내는 세 사람.

새로운 한 해에 대한 기대보다는 당장 하는 일이 빨리 끝나길 바라는 모습이 마냥

안쓰러웠다.

4년 전 폐암으로 어머니를 여의고, 작년 가을에 아버지마저 여의고 고아가 되었고 아버지와 데면 해진

사이에서 그렇게 아버지가 떠난다.

아버지가 남긴 유품은 보증금 천만 원과 오래된 압력밥솥뿐이다.

그리고 밥솥 안에 남긴 작은 수첩 하나.

그 안에 적힌 이름 3개.

홍강주.문옥봉. 임보라

그렇게 영오는 세 사람을 찾는다. 물론 자의도 있고, 타의도 있지만

말이다.

이 소설 눈 깜짝할 사이 서른셋은 지극히 현실적이다.

물론 죽은 아버지가 시켜준 소개팅이나, 문옥봉김밥집 할머니의 의붓아들을 살려준 아버지의 이야기 등은 영오가 그동안

모른 척 넘겼던 아빠의 삶을 조금이나마 다시금 깨닫게 해주는 장치 들이었다.

계속되는 야근 속에서, 혈혈단신 남고 버려진 세상 속에서, 영오는 그렇게 자신의 하루와 아버지의 삶을

동시에 알아간다.

그리고 또 다른 등장인물인 미지.

그녀 역시 이웃집 꺼이 할아버지와의 관계 속에서 또 다른 캐미를 준다.

늘 타박만 하는 할아버지지만 그 역시 미지를 통해 세상과의 교류를 이어나간다.

매일 똑같은 일상의 반복이지만, 삶이 어려운 건 나이와 상관이 없는 것 같다.

누구나 자신의 속한 삶 속에서 문제를 겪고, 눈물도 나고, 실패도 겪기 때문이다.

물론 문제의 답 또한 자신이 찾아야 하지만 말이다.

미지도 영오도 한해 한해 나이를 먹을 것이다.

그리고 그 나이만의 문제를 접하고, 계속 풀어갈 것이다.

쉽지 않은 것도 있고, 답이 없어 보이는 것도 있을 것이다.

하지만 포기하지 않는다면, 영오가 만드는 참고서처럼 완성이 될 것이고 답도 찾을 수 있을 것이다.

영오와 미지가 그런 인생을 살길 응원한다.

그리고 너무 늦었지만, 아빠의 모습을 발견한 그녀에게 위로를 전한다.