-

-

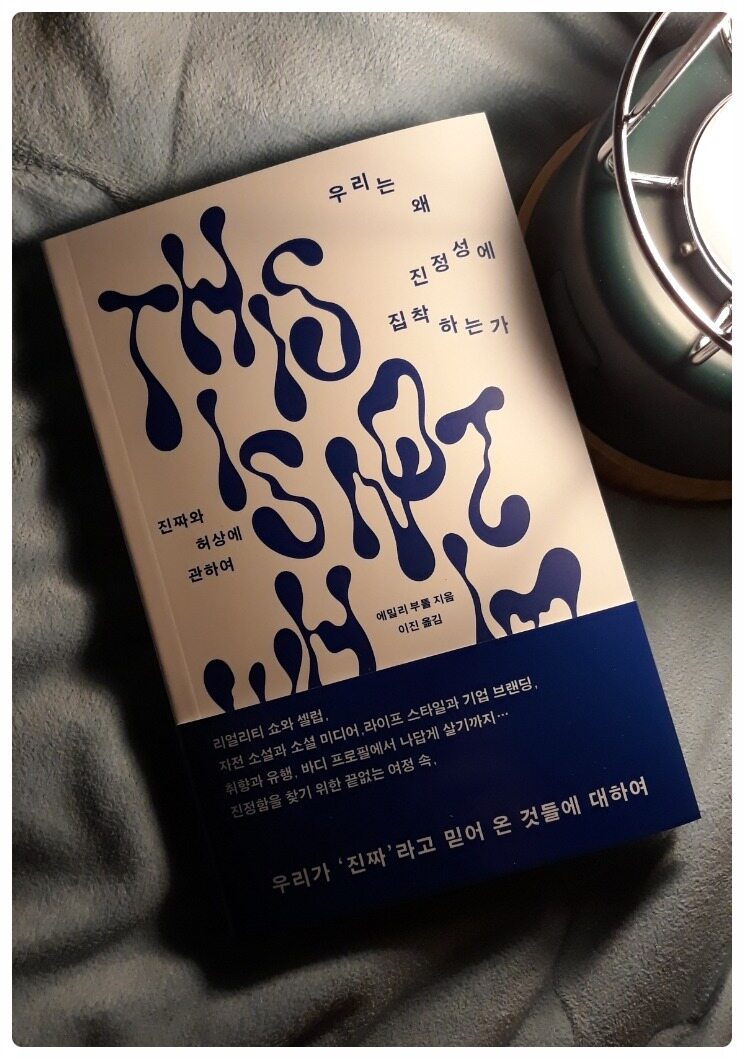

우리는 왜 진정성에 집착하는가 - 진짜와 허상에 관하여

에밀리 부틀 지음, 이진 옮김 / 푸른숲 / 2024년 11월

평점 :

소설도 만화도 아닌데도 읽고 나니 아쉽고 허전해서 재독을 할까 싶었다. 마치 “자장면으로 통일!”이라고 외치는 회식의 무한 굴레에 갇혀 있다가 비상구로 탈출한 기분이다. “어디에나” 있는 진정성에 만성 체증이 나던 참이었다.

“삶의 목표를 제공하고 자기 성찰을 교리로 삼는다는 점에서, 진정성은 세속의 종교를 닮았다.”

행동주의를 앞세운 종교와 상업자본주의가 만든 개념일까 싶었는데, 1700년대 후반 처음 등장했다니 놀랍다. 이후로 계속 생존하고 강조되고 다양하게 활용된 개념이었던 것이다. 과학기술에 힘입어 전파력이 넓고 강력해졌을 뿐.

“진정성은 ‘자신을 소유하는 것, 자기 소유를 달성하는 것을 뜻하는 하나의 이상’이었다.”

이 주제로는 1000페이지 벽돌책도 반갑겠지만, 저자는 개념과 사상 말고 온라인에서 발생하는 사건과 인식을 다루었다. 시의성과 전달력은 좋지만 풀세트 무기를 갖추고 싶은 독자로서 더 많이 깊이 읽고 배우고 싶어서 아쉬웠다.

“진정성은 자본주의에 포섭되면서 그 의미를 잃었고, 전통적인 성공의 개념에 영합하거나 의존하지 않고 더 ‘당신 자신’이 될 수 있도록 돕겠다는 제품들만 양산했다.”

누군가의 진정성이 진짜인지 알 방법은 없다. 말과 행동을 통해 판단해볼 수는 있지만. 그러니 우리는 ‘공감’으로 타협한다. 따라서 진정성이든 공감이든 객관적인 정의도 측정도 불가능해진다. 즉, 믿을 순 있겠지만 알 수도 있을까.

공감하면 이해하는 걸까, 한 번의 공감으로도 충분할까, 아니면 얼마나 반복해서 공감해야 ‘진정’으로 이해한 걸까. 고백의 형식을 갖추면 다 ‘진정’한 것일까. SNS에 표출된 콘텐츠들의 연출 여부와 진짜real는 항상 구분 가능할까.

누구의 삶이든 주체가 속한 사회의 현실 속에서 발생한다. 나는 고립이 아닌, 자신만의 진실에 따라 자립해서 생존하는 ‘자연인’의 존재 가능성을 인정하지 않는다. 진정성은 포장일 때 100% 진짜 같고, 진짜라고 우길수록 가짜 같다.

“브랜드에도 인간과 동일한 ‘진정성’의 기준을 적용할 수 있다. 그리고 인간에게 진정성은 자아실현을 의미했다.”

모든 존재는 공적 존재라고 생각하는 독자인 내게, 진정성과 정체성 논의, 정체성 정치로의 논의 전개는 흥미진진했다. 다만 요령있게 요약 전달하지 못하는 능력 부족이 안타까울 뿐이다.

꼭 언급하고 싶은 것은 “진정성을 요구하는 정체성”은 한 가지 버전의 진실을 강요할 가능성이 크므로, 다른 존재를 제압하고 침해하고 말살하고 부정하는 경향을 보일 수 있다는, 아니 이미 그렇게 행동하는 이들을 만든다는 점이다.

“소셜 미디어는 우리에게 하나의 유형에 맞추고, 하나의 입장을 취가호, 이분법적 결정의 과정을 거치라고 요구한다. 그렇게 해서 ‘외부인’이 쉽게 식별할 수 있는 최종목적지에 도달할 때까지.”

당위와 구별 불가능한 개념“에서 비롯된” 하나인 가치 실현보다 “에도 불구하고” 자유롭게 자신을 만들고 찾고 변화하는 삶이 간절하다. “저마다의 진실”은 모두 다른 모습일 수 있으며, 그럼에도 불구하고 중요한 논의와 토론과 협의가 가능할 것이란 신뢰 구조가 필요하다.

진정성 논의는 ‘자기 돌봄’과 마케팅과의 연관을 꿰뚫어보면서 더 흥미로워진다. 줄친 내용을 간략하게도 못하고, 졸고를 줄이지도 못하는 감상문이 ‘진정’ 안타까울 뿐이다. 그래도 ‘강추’는 외쳐볼 수 있다. 이것저것 가능한 모른 척 살고 싶던 반백의 독자의 눈도 반짝 뜨이게 해주는 반가운 책!

“온라인에서 우리는 ‘내가 진정성이 있나요?’라고 묻는다.”