-

-

이름 없는 여자의 여덟 가지 인생

이미리내 지음, 정해영 옮김 / 위즈덤하우스 / 2024년 7월

평점 :

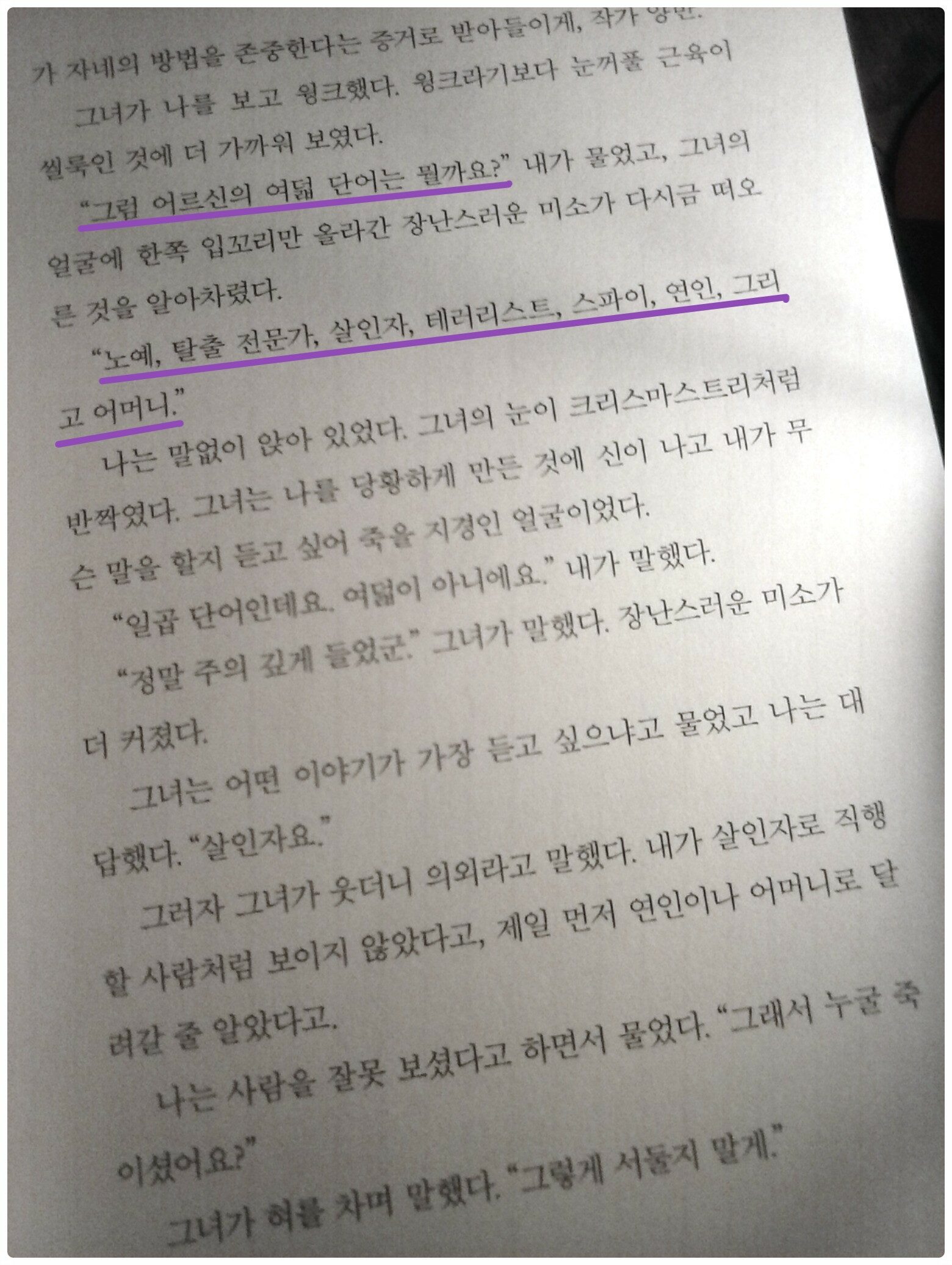

“선한 동시에 악한 여자. 누군가를 한없이 사랑할 수 있고 그 사랑을 보호하기 위해서라면 살인마저도 불사할 여자. 미치광이들의 언어를 아는 여자.”

그러니까, 이 이야기는 실화이자 소설이자 생존기이다. 정보 없이 읽기 시작한 문해력 낮은 독자지만, 나는 곧 뼈가 시린 ‘실화’ 느낌을 받았다. 아무리 정교하게 극화된 작품이라도 투박한 실화가 가진 어떤 힘을 무력화시킬 수는 없다. 감사의 말에서 이 소설의 많은 사건들이 ‘실화’라고 했을 때 서늘하게 놀랐지만 바로 납득하고 일면 반가웠다.

그리고 곧 서러움이 밀려왔다. 그건 더 강렬하고 잔혹하게 생존한 이들이 존재했던 시간들에 대한 절감이기도 하고, 나는 평생 삶을 대체로 피상적으로 살겠구나 싶은 한탄이기도 하다. 얼마나 많은 ‘두들겨 팸’과 죽음과 지루한 전쟁이 이어져온 땅인가, 여기는. 원칙도 기술도 통하지 않는 생존의 위기는 얼마나 잦았던 곳인가, 이곳은.

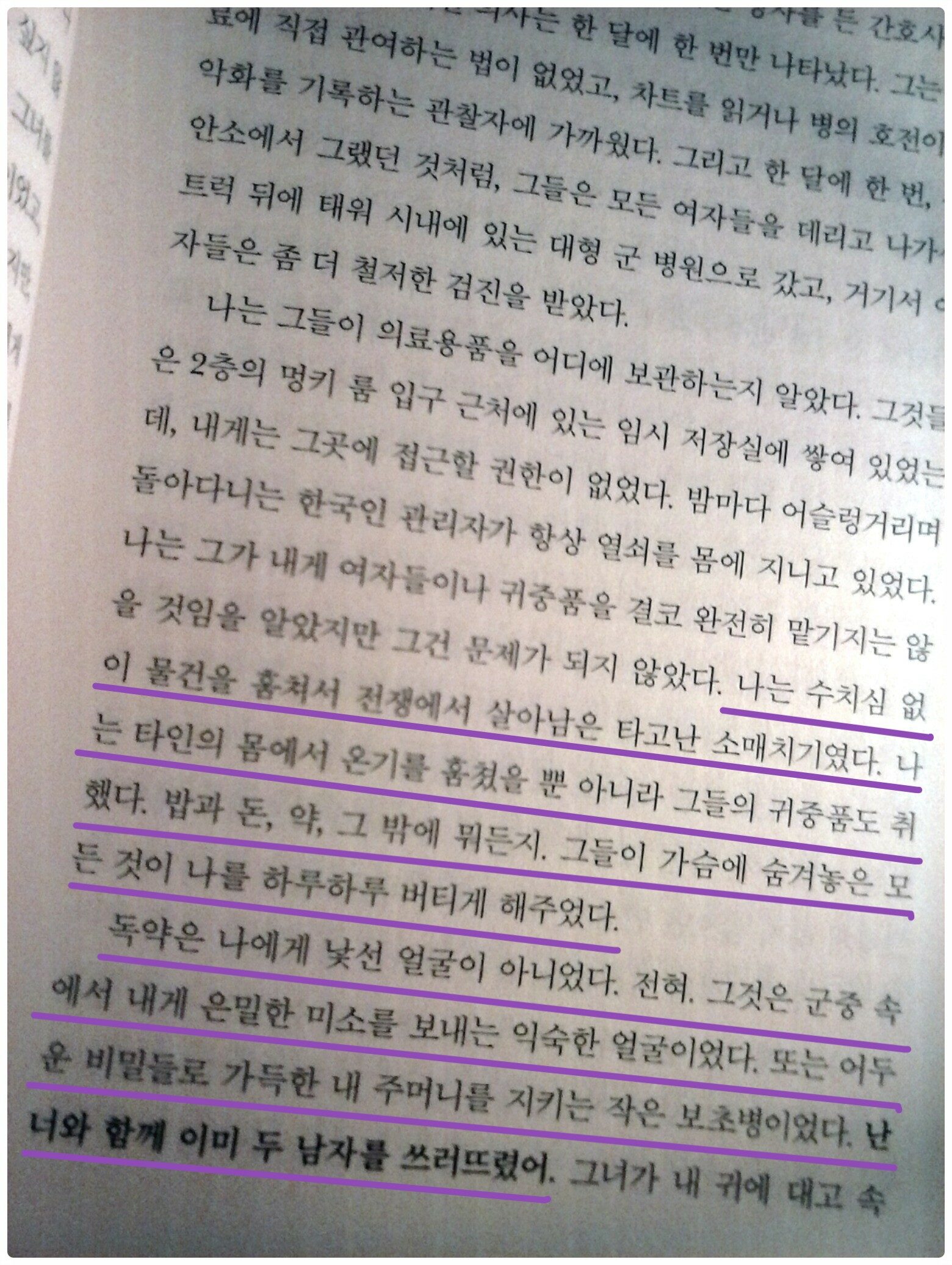

오직 ‘그러한 시대’만이 가능하게 한 “여덟 가진 인생”을 산 여자가 혼란스러워하지 않아서, 생존에 유능해져서, 자신이 가진 유일한 무기를 부끄러워하지 않아서, 스스로를 보호할 수 있어서, 나는 이야기가 전개될수록 더 울고 싶은 기분으로 그러나 안도를 한다. 별 시답지 않은 이유들로 타인의 생명을 빼앗으려는 이들이 만든 것들에 불을 지르는 위험하고 몹쓸 상상을 하기도 한다.

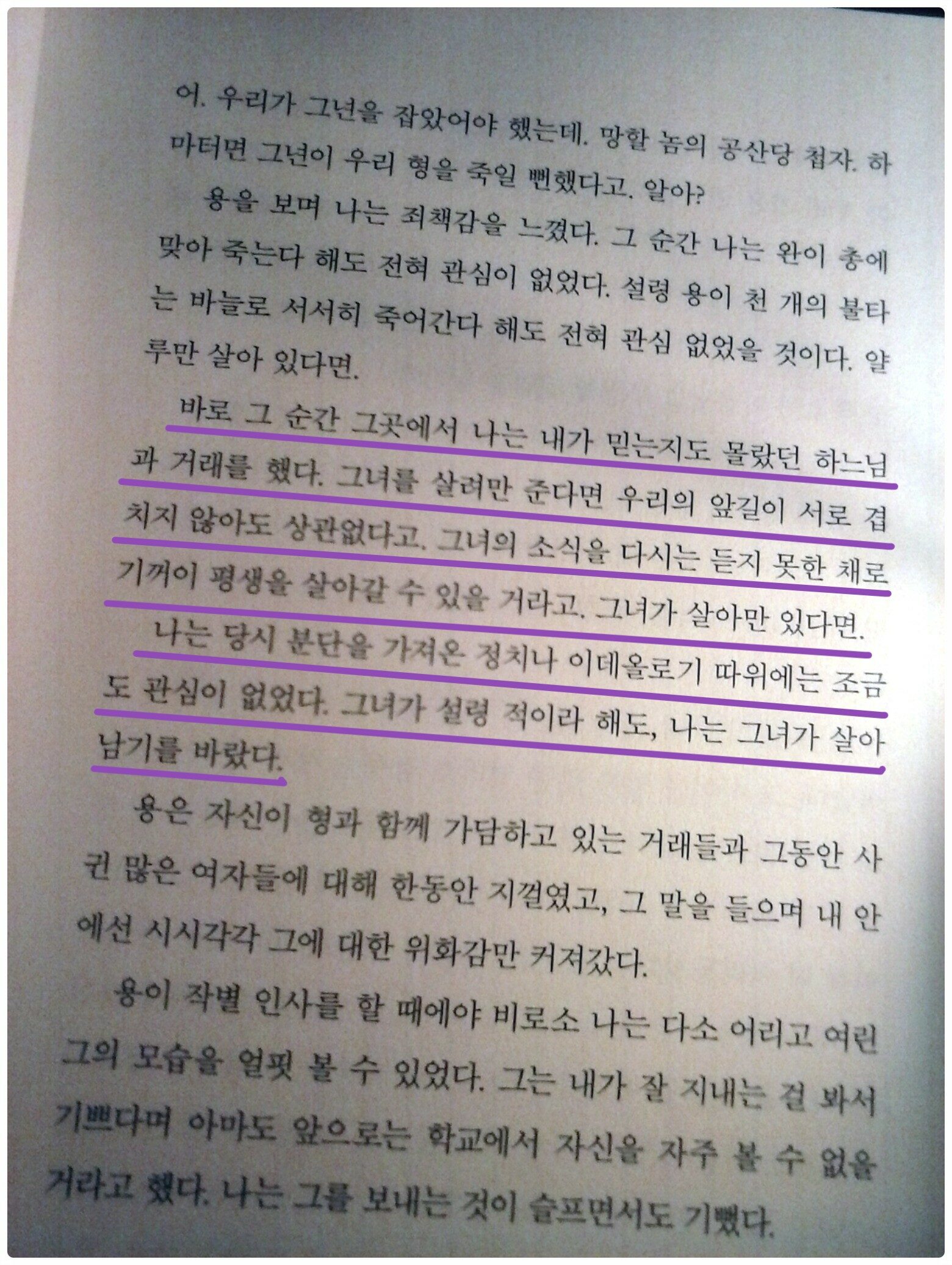

가본 적 없고 가볼 수 없을 곳의 삶을 정신없이 흥미롭게 엿보면서, 어떤 기괴한 환경에서도 피워 올려 만개한 큰 꽃송이처럼 실재하는 사랑을 읽는다. 물론 이 작품 속 사랑은 생존의 시절에 뒤지지 않는 격렬한 피맛을 풍기며, 목숨을 걸고 속이거나 지키는 방식이다.

그럼에도 이 작품 속 생존은, 생존을 이유 삼아 여타의 모든 인간다움을 홀가분하게 버리고 택하는 비릿한 태도를 내세우지 않는다. 내 삶의 안온한 가치들인 느긋하고 게으른 변명들을 정확히 깨트리는데, 이번 생에 내가 따라할 수는 없음에도 통쾌한 기분이 든다. 대개가 믿고 싶은 거짓들이었기 때문에.

“그녀는 전에 한 번도 해보지 않은 것을 할 필요가 있었다. 진실을 진실로 들리게 만들 필요가 있었다.”

너무 많은 어리석은 이유들로 너무 많은 사람들을 죽이는 이들은 너무 많았다. 그 역사는 지금도 비슷하게 쓰이고 있다. 그런데도 자신을 구하기 위해, 죽게 될 다른 이들을 구하기 위해 세 명의 군인을 죽인 것만은 확실한 범죄인가. ‘그렇지 않을 수 없었다’고 나는 할 줄도 모르는 법리적 변호를 하고 싶어진다.

그러니까, 그래서 나는 뫼비우스의 띠처럼 “어디서 시작하고 어디서 끝나는지 알 수 없”는 8자 화환을 만들어, 그녀가 선택한 삶의 마지막 장소를 방문하고 싶어진다. 읽는 내내 ‘당신이 살아남기를 바랐다’고, 정의하기는 어렵지만 기꺼이 당신과 함께 ‘우리’로 불리고 싶다고 그런 말들을 전하고 싶다.