-

-

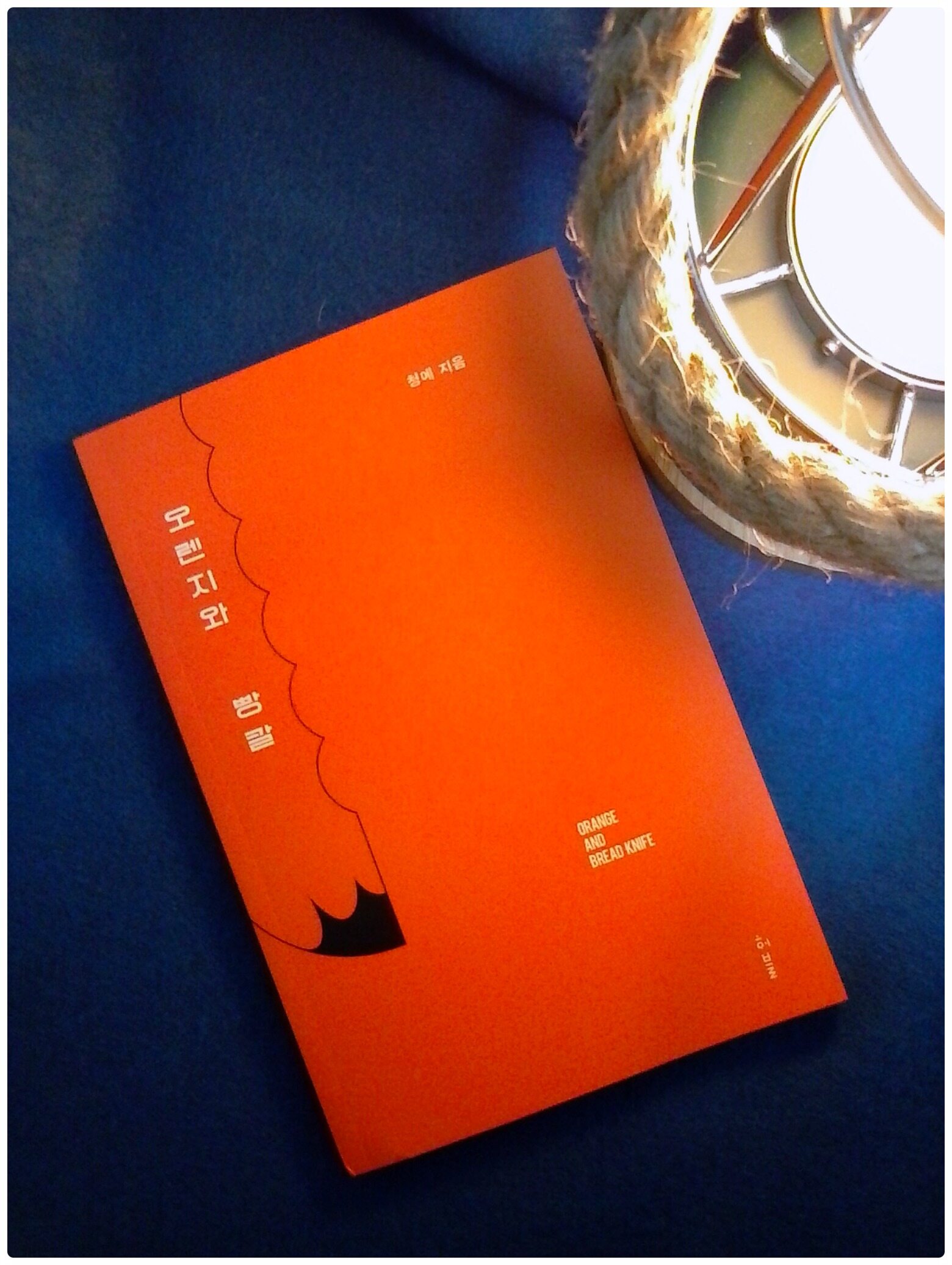

오렌지와 빵칼

청예 지음 / 허블 / 2024년 7월

평점 :

서양에서 오렌지색은 치유healing의 의미가 있다고 오래 전 들었다. 그래서 느긋하게 펼친 얇은 책이 얼마나 감정을 강력하게 휘몰던지. 다 읽고 일단 덮었다. 한 인간이 통제력을 잃을(혹은 버릴) 정도까지 몰아가는 상황이 만만치 않아서 나도 호흡이 달렸다.

이 독특한 책에서 SF의 설정은 한편으로는 너무 손쉬운 해법 테크닉처럼도 느껴지지만, 다른 한편, 인간관계가 얼마나 답이 없는지를 떠올리면 정말 다행이다 싶은 설정이다. 뇌수술로 다른 사람이 되어보는 일, 그리고 마침내 변화.

“자유는 내게 낯선 폭력이고, 통제는 익숙한 폭력이었다.”

기시감과 현실감이 짙은 주인공 캐릭터에, 나도 억지로 웃고 억지로 사는 듯 마음이 무거웠다. ‘지긋지긋해’란 말은 속으로 가만히 할 때가 있어서 동질감과 안타까움이 동시에 일었다. 나는 ‘고착’되었으나 주인공은 다 뒤집었으니, 아무도 안 보는데서 크게 웃고도 싶었다.

맹랑하고 집요하고 불쾌하고 오만하고 자기 오류를 몰라보는 타인들, 그런데 적당한 거리를 둘 수 없이 내 삶에 들어온 타인들. 지옥이다. 물론 그 지옥을 유지하는 데에는 주인공 영아의 노력도 크게 기여한다.

“나는 쉬운 선택지를 택했다. 관계가 불편해지는 것보다 일상에 모순을 다하는 일이 쉬웠다”

사람마다 건드리면 폭발하는 지점이 다를 것이다. 몇 번을 참고 몇 번의 기회를 주며 관계를 유지해 가는지, 기준도 다를 것이다. ‘영아’는 다소 극단적으로 참는다. 그래서 변화 이후의 모습과 상호 연관을 드러내는 결말의 충격이 더욱 선명하게 대비적이다.

4주후 ‘영아’는 예전의 영아로 살아갈까. 나는 그렇지 않을 거라 생각하고 그렇지 않기를 바란다. 아마 그럴 수 없을 것이다. 기억이 존재하는 한 똑같이 살 수는 없다. 그래서 영아의 손에 들릴 것이 폐지인지 트로피인지는 모르나, ‘존중’만은 내 것이어야 하지 않을까.

독특한 제목만큼 색다른 설정과 질문을 더하는 결론을 갖춘, 허블의 SF 미스터리 작품이다. 곧 출간될 정식본에 담길 청예 ‘작가의 말’이 무척 궁금하다.