-

-

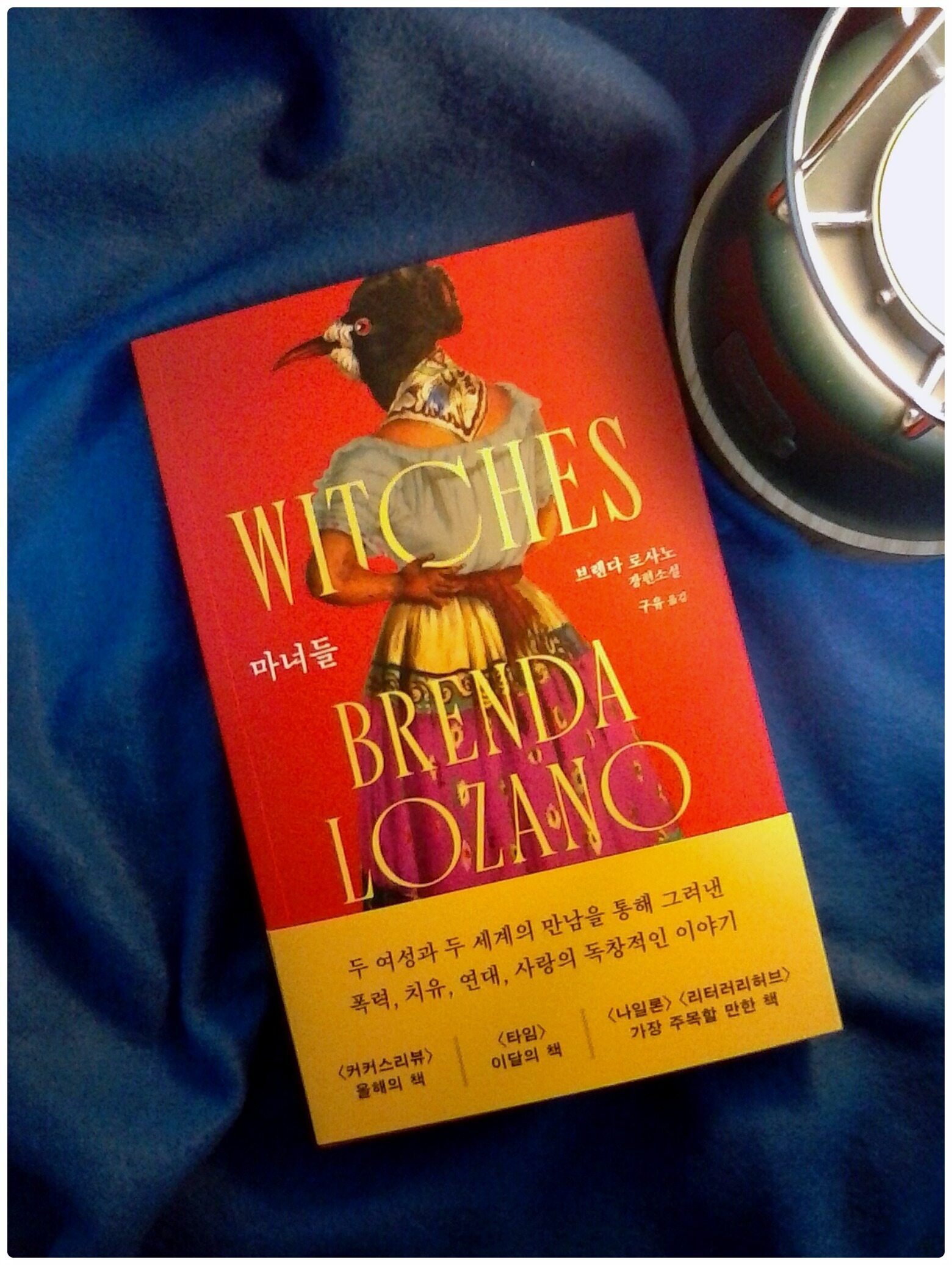

마녀들 ㅣ 환상하는 여자들 2

브랜다 로사노 지음, 구유 옮김 / 은행나무 / 2024년 5월

평점 :

“여자들은 모두 자기 안에 마녀 같은 면을 조금은 품은 채로 태어난단다. 우리 스스로를 지키기 위해서지.”

은행나무에서 출간하는 새로운 해외문학 시리즈 두 번째 장편소설 <마녀들>. 우리(의) 경험, 우리(의) 목소리, 우리(의) 이야기, 우리(의) 언어, 우리(의) 마법, 우리(의) 힘.

“네게는 언어가 있어. 펠리시아나, 너는 언어의 치유자란다. 네가 책의 주인이기 때문이야.”

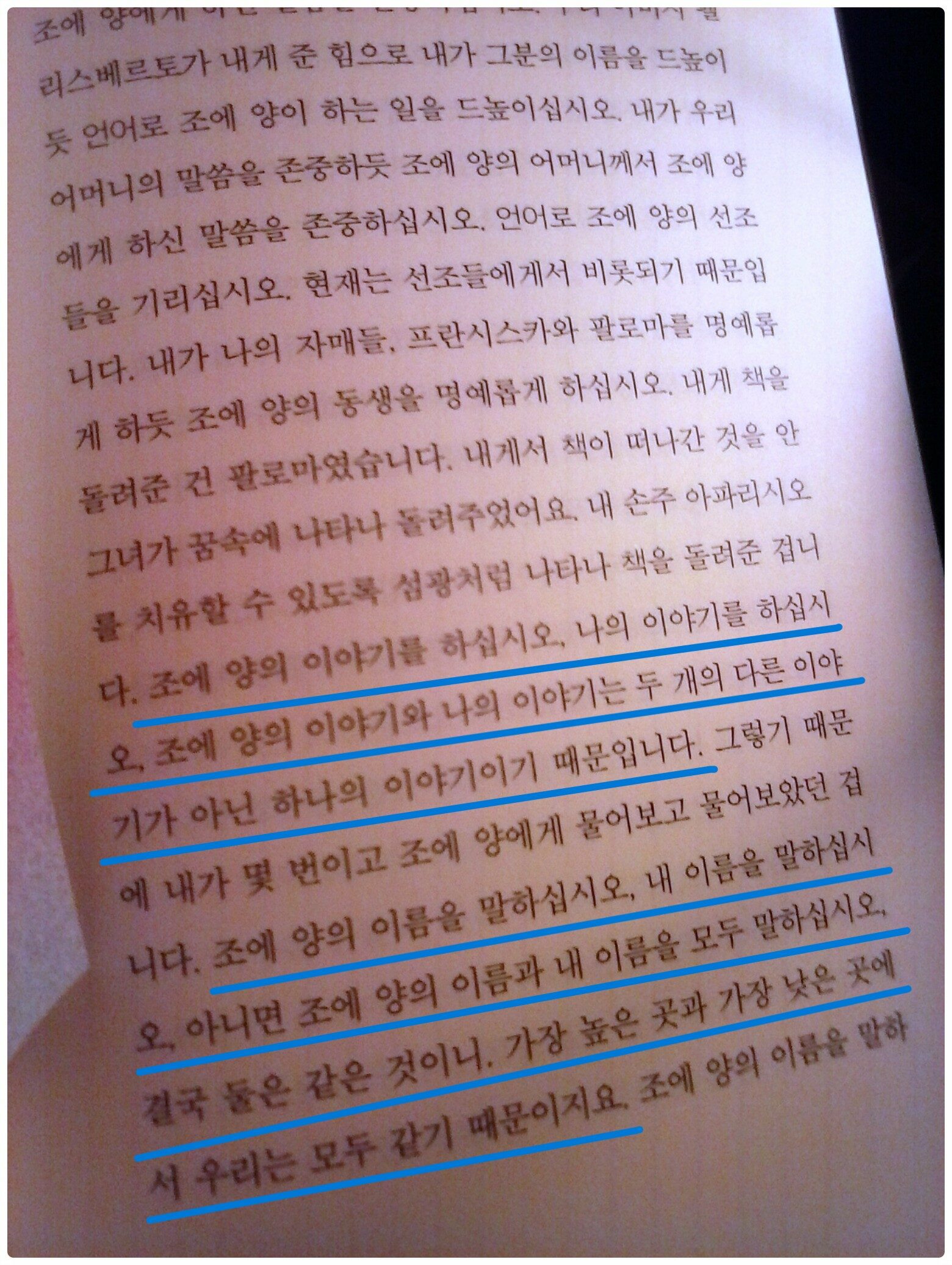

잘 읽고 싶어서, 깊이 이해하고 싶어서, 반듯하고 진지하게 읽기 시작했지만, 어휘, 문장, 메시지 분석 같은 태도는 곧 버려두고, 이야기의 흐름따라 몸이 흘러갔다. 조금 웃고, 자주 울 듯하고, 차분히 내내 분노하고, 문득 절망하며, 책 속과 현실 사이를 오가기도 했다.

“팔로마가 살해당했다는 말을 듣는 순간 내게는 세상 모든 시계가 같은 시각을 가리켰고 단 하나의 언어가 있었을 뿐이지요. 팔로마가 살해당했다, 내게는 그 말이 유일한 말이었습니다.”

이 이야기에 결말이 있을까, 설득력 있는 확실성은 있을까, 현실의 해피 엔딩은 뭐가 있었을까, 기억도 기대도 희미해서, 어둑해지는 창밖의 흐릿하고 누구의 것들인지 모를 불빛들을 한참 보기도 했다.

“사람들의 앞날을 분명하게 볼 수 있는 것은, 그것이 바로 언어인 까닭입니다. 때때로 과거와 미래가 현재 안에서, 언어 안에서 돌아다니는 까닭입니다.”

아버지, 친척, 오빠에게, 전남편 현남편에게, 전남친 현남침에게, 아는 남자 모르는 남자에게, 아이가 보는 앞에서 아이를 배에 품고서, 모부(부모)가 보는 앞에서도 여성들을 맞고 살해당한다.

가정에서도 사회에서도, 전쟁의 값싼 무기이자 공격방식으로, 폭행당하고 살해당한다. 원인이자 가해자인 남성들이 원인을 찾고 해결책을 찾는다(고 한다). 그러니 해결이 까마득하다. 싹도 못 틔운 희망이 시든다.

“언어가 나를 영혼의 깊은 바닷속으로 데려가주었으니까, 이미 약초를 알고 약초에게 말을 거는 법을 알았으니까, 몸의 병을 치유하는 약주를 만드는 법을 알았으니까 말입니다.”

거듭 실패하는 세상이란 점은 같아도 현실보다 문학 속에 머무르는 편이 안전하다. 문학 쪽이 더 다정하고 매력적이다. 복잡하고 복합적이라서, 다큐 속 인물처럼 생생한 이들의 삶을, 나눠가며 쪼개가며 천천히 읽었다.

“책에 나를 온전히 맡기고 집전한 의식으로 내 동생을 치유해던 그날 밤, 나는 내가 산자들보다 죽은 자들에게 더 많이 빚지고 있다는 사실을 깨달았습니다. 언어는 죽은 자들의 것이기 때문이지요. 언어가 힘이 아니라면, 대체 무엇이란 말입니까?”

아픈 사람이 있으면, 병만 말고 “그 사람의 모든 것”, 연결된 모든 것을 들여다봐야 한다고, “들여다보기”가 인간이 가진 지구상 가장 위대한 힘이라고, 들여다봐야 문제와 갈등을 바로잡고 치유도 가능하다고.

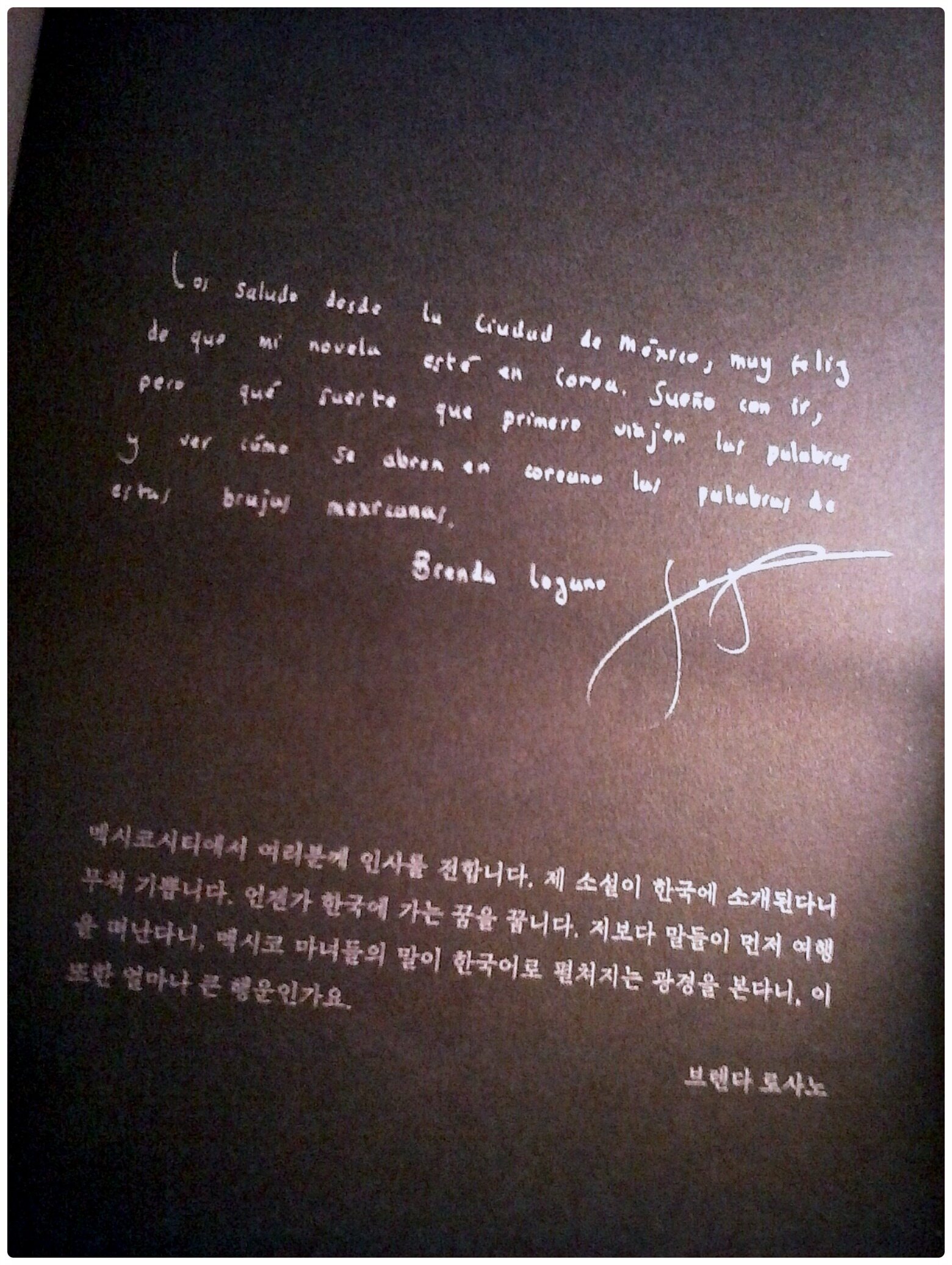

멕시코 마녀들은 언어가 “약초 안에 깃든, 들여다보게 해주는 아이 버섯들에 깃든 자연”이라고, 이 책에서 주문을 거듭 외운다. 그 언어를 내면에 지닌 작가들은 마녀 “의식을 직접 집전하지 않아도” 마녀들인 것이다. 그 언어들을 만나는 이들의 “눈을 뜨이게 하는” 이들이다.

고단을 이유로 눈을 반쯤 감고 살고 싶어도, 이 언어들을 갖춘 마녀들이 쓴 책들이 눈을 뜨게 한다. 읽기 전보다 조금 더 세상을 바로 보게 한다. 괴롭고 고맙다. 환상하는 여자들의 목소리가 이어지길, 그들의 언어가 널리 전해지길.