-

-

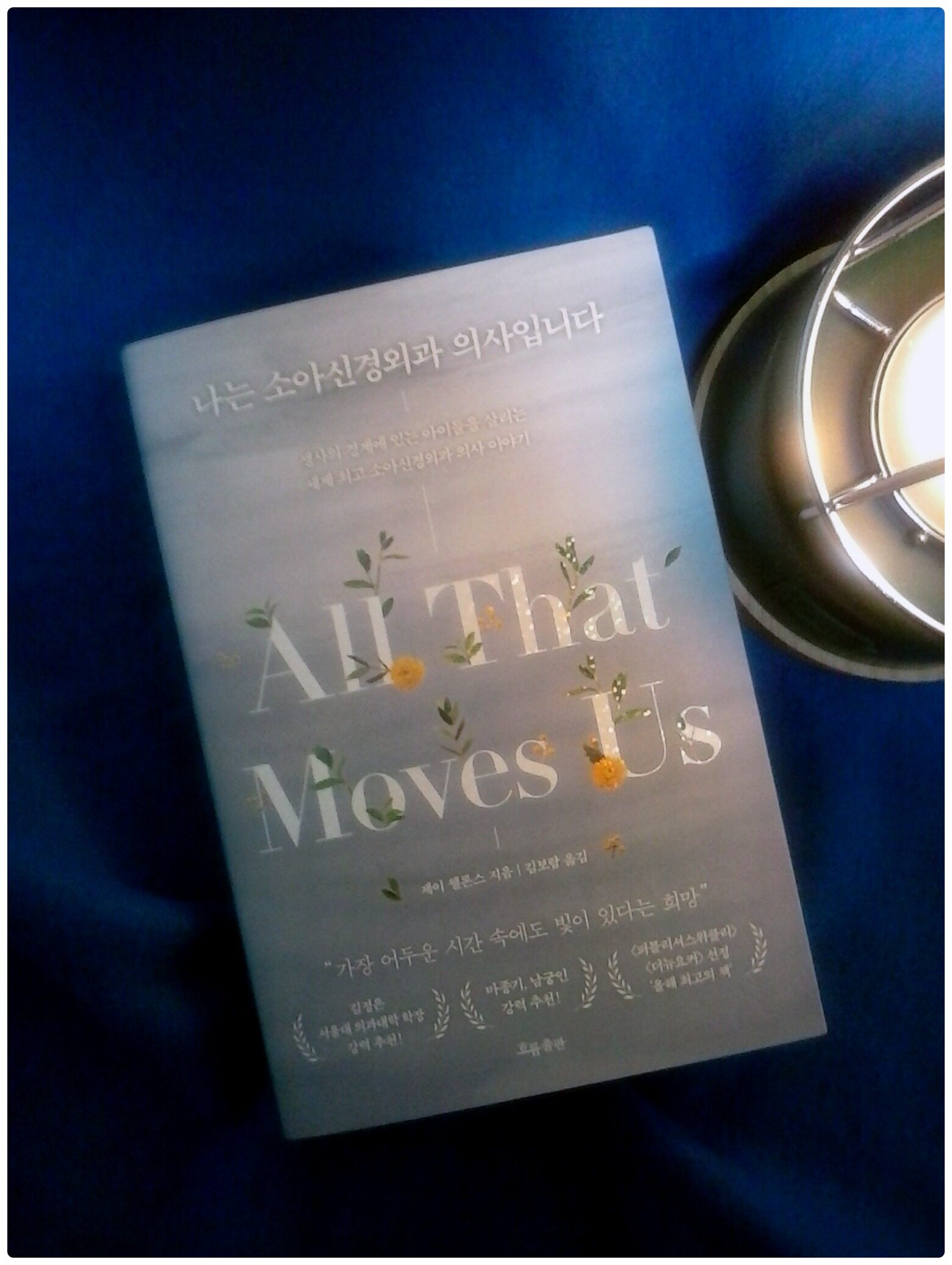

나는 소아신경외과 의사입니다 - 생사의 경계에 있는 아이들을 살리는 세계 최고 소아신경외과 의사 이야기

제이 웰론스 지음, 김보람 옮김 / 흐름출판 / 2024년 4월

평점 :

All that moves us. 우리를 움직이고 우리를 감동시키는 것이 뇌신경만은 아니겠지요. <낭만닥터 김사부>를 못 보았는데 이 책과 감동의 파동과 눈물의 온도가 같았다니 드라마도 궁금해집니다.

작고 약하고 어리고 아픈 생명을 지키고 살리는 일, 얼마나 뜨겁고 곡진한 사랑일지, 어른들이 지켜내지 못한 아이들 생각에 읽기 전인데 눈물이 빙글 돕니다.

타인의 생명을 맡는 일, 의업은 참 무겁고 두려운 일이다. 그 무게를 감당할 만큼 만들고 두려움을 줄이는 유일한 방법이 배움일 것이다. 그럼에도 회복과 쾌유까지는 미처 알지 못하고 예측할 수 있는 시간이 남는다.

의업의 여러 분야 중에서도 어렵다는 소아신경외과*, 환자가 어리고 체구가 작을수록 의학적으로도 그렇지만, 환자와의 소통도 달라져야한다. 의학드라마는 딱 한번 <닥터 하우스>를 보았지만, 이 책은 괴팍한 천재의 현란한 진단과 수술로 화려하던 그 드라마의 느낌과는 아주 다르다.

* 뇌와 척수에 문제가 있는 모든 연령대 아이들의 수술을 맡는다.

“소아신경외과 의사들은 보호자, 환아들과 모든 단계를 함께 밟아나갔다. 아이들에게 수술이란 단순히 나을 기회, 살 기회를 의미했다. 가장 순수한 관점이다. 아팠다. 그러나 이제는 아프지 않다. 보호자에게는 아이의 생사를 뒤바꾸는 진단의 고통, 또 다른 인간의 개입을 허락하는데 필요한 신뢰가 따르는, 주체하기 힘든 감정을 견뎌야 하는 일이었다.”

아주 낯선 소아 신경외과 수술실의 풍경, 그리고 수술 전후의 풍경들이, 읽을수록 한 장의 예술 작품이 채워져 나가는 ‘삶’의 풍경들을 바라보고 있는 기분이 들었다. 25년간 세상의 어느 곳에서는 이런 아프지만 놀랍고 아름다운 일들이 일어나고 있었구나, 하고 여러 번 눈물이 고였다.

“이제 영원히 떠나버린 자기 어머니를 만나러 응급실로 들어가던 어린 딸의 통곡을 나는 기억한다. 여전히 그 소리가 들린다. 그때 느꼈던 그 느낌, 이 세상 모든 것이 내 가슴을 후벼 파고 지나가는 듯한 느낌, 어디론가 사라져서 다시는 돌아오고 싶지 않다는 느낌이 지금도 생생하다.”

또한, 생명을 맡기고 구하는 관계들이, 교육과 의료 시스템의 문제로 인해 잘못된 채로 오랜 세월 산적하여서, 마치 인간의 생각과 성품과 직업윤리와 도덕의 문제처럼 선동되고 오도되는 한국 사회의 현실이 서글펐다. 모두가 그렇게 생각하지 않으며 다수는 오도되지 않는다고 생각하고 싶다.

“요즘에는 ‘번아웃burnout’이나 ‘도덕적 상처moral injury(...)’처럼 환자를 책임져야 하는 의사나 의료 종사자들이 처한 상황을 설명하는 용어가 있다. 위험한 상황이다. 여기에 만성적인 수면 부족과 여유 없는 환경과 비난이 더해지면 주변의 모두를 향한 신뢰가 사라지기 시작한다. 생사를 가르를 결정을 끊임없이 해야 하는 상황이 되면, 사람이 근본적으로 달라진다. 신뢰의 자리에는 의심이, 배려의 자리에는 혐오가 들어선다. 그러나 과거에는 이런 현상을 설명하는 말이 없었다. 그저 분노 그리고 죄책감이 전부였다.”

생사를 가르는 일은 때론 너무나 사소하고 우연적일 때도 있어서 우리는 황망한 사태와 결과에 슬퍼지기도 하지만, 이 책에 기록된 세월과 사람 수만큼 서로가 애써서 무려 죽음에서 삶으로 방향을 바꾸기도 한다. 의사이기도 환자이기도 보호자이기도 할 수 있는 서로를 함께 응원하고 위로하는 공존의 풍경이 여름 녹음처럼 늘어나길 바란다.

“신경외과에서 상실의 슬픔은 풍토병과 같은 것이다. 그때나 지금이나 피해갈 길이 없다. 그러나 시간이 흐르고 반복되는 슬픔을 지켜보면서 결국 나는 슬픔이 기쁨만큼이나 우리 삶의 일부라는 걸 이해하게 되었다. (...) 상실과 사랑은 틀림없이 공존한다.”