-

-

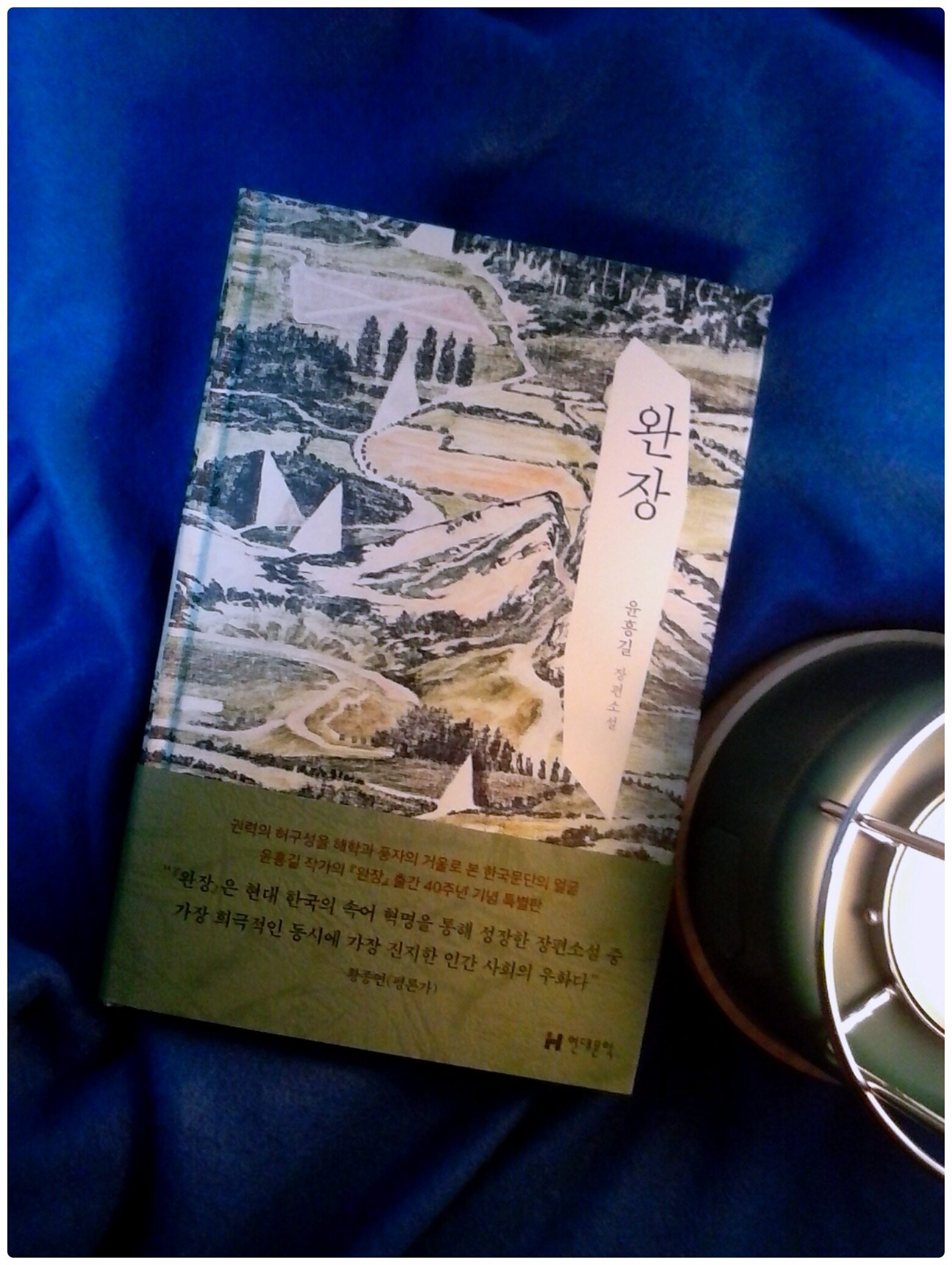

완장 (출간 40주년 기념 특별판)

윤흥길 지음 / 현대문학 / 2024년 3월

평점 :

“사실주의적 정공법으로는 독재 정권의 검열을 피하기 어려운 시국이었다. 야유의 수단으로 풍자와 해학을 동원함으로써 당국의 검열을 우회해야만 했다. 이것이 장편소설 『완장』의 출생 배경이다.” - 작가의 말 중에서.

1983년 출간되고 40년 동안 5번 개정되었다. 드라마로도 방영되었다고 하는데, 누가 의도적으로 감춘 것처럼 나는 이 작품을 몰랐다. 40년 만에 5판으로 처음 만난다. 가름끈이 없네, 하고 읽다 보니 어느새 끝이다. 그런데... 모르는 어휘가 적지 않다.

낯선 어휘들(일부는 검색 후에도 뜻을 모름): 쑥덕감자, 낶기질/낶기꾼, 암냥, 반거충이, 만침, 시삐, 부접거리, 검질기다, 도투마리, 넉가래, 오가리, 몰풍사납다, 모리미, 자가사리, 오약팔, 덧게비질, 별쭝맞다, 진둥한둥, 깍짓동, 에멜무지.

‘완장’을 찬 사람을 본 기억은 없고, 사진이나 영상 속 모양은 얼핏 기억난다. 생각해본 적이 없는데, 자격증도 임명장도 아닌 팔에 채워진 완장이란 얼마나 무성의한 지가 새삼스럽다. 지나치게 간단한 방식으로 사람을 부리는 일, “하찮고 보잘 것 없는 작은 권력을 상징하는 물건.”

그렇기 때문에 완장을 찬 ‘인물’은 복잡한 서사를 가진다. 여유가 없고 절박하기 때문에 악랄하게 완장을 하사한 이의 명령을 죽어라 따른다. 성취한 것이 아닌 주어진 것은 언제든 사라질 수 있으니 그 처지가 불안하기 이를 데 없다.

“종술이 자네가 원헌다면 하얀 완장에다가 뻘건 글씨로 감시원이라고 크막허게 써서 멋들어지게 채워줄 작정이네.”

오늘이 4월 3일이라서, ‘완장’을 찬 이들이 대행한 행패와 살육으로 무수히 피 흘린 이들의 역사가 끈적끈적하고 무겁게 기억 속을 흘러간다. 소설 속 배경은 작은 마을이고 지켜야할 재산은 저수지일 뿐이지만, 권력과 부를 놓고 갈라진 계급 사이에 작동하는 같은 원리는 규모에 상관없다.

“완장은 원래 심부름꾼에 지나지 않는 것이었다. 만석꾼의 권력을 쥔 진짜 주인은 언제나 완장 뒤편 안전한 곳에 숨어 있었다. (...) 제까짓 게 뭔데, 하는 수군거림이 여기저기서 들리기 시작하면 그때부터 벌써 완장의 신상엔 위험이 닥치는 것이었다.”

더 큰 권력을 가진 것일수록 실물보다는 은밀한 형태의 더 큰 권한을 가진다. 세상에 존재하는 완장의 종류는 몇 개일까. 누군가 갖고 싶어 하면 그 대상은 무엇이건 ‘완장’이 된다. 누군가 부러워하는 모든 것이 완장이다.

“눈에 뵈는 완장은 기중 벨 볼일 없는 하빠리들이나 차는 게여! (...) 진수성찬은 말짱 다 뒷전에 숨어서 눈에 뵈지도 않는 완장들 차지란 말여!”

작가는 완장을 찬 사내를 기어이 살려 보냈다. 완장은 두고 떠났다. 성질을 부리고 젠 체 했을 뿐, 악덕 무도한 짓을 하지 않은 설정은 뜻밖이었다. 어쩌면 싸움과 살육이, 완장 찬 가진 것 없는 이들과 완장조차 가지지 못한 이들 사이에서 반복되던 역사가 아파서일까. 작가가 진짜 완장들을 혼쭐내는 이야기가 문득 읽고 싶어진다.