-

-

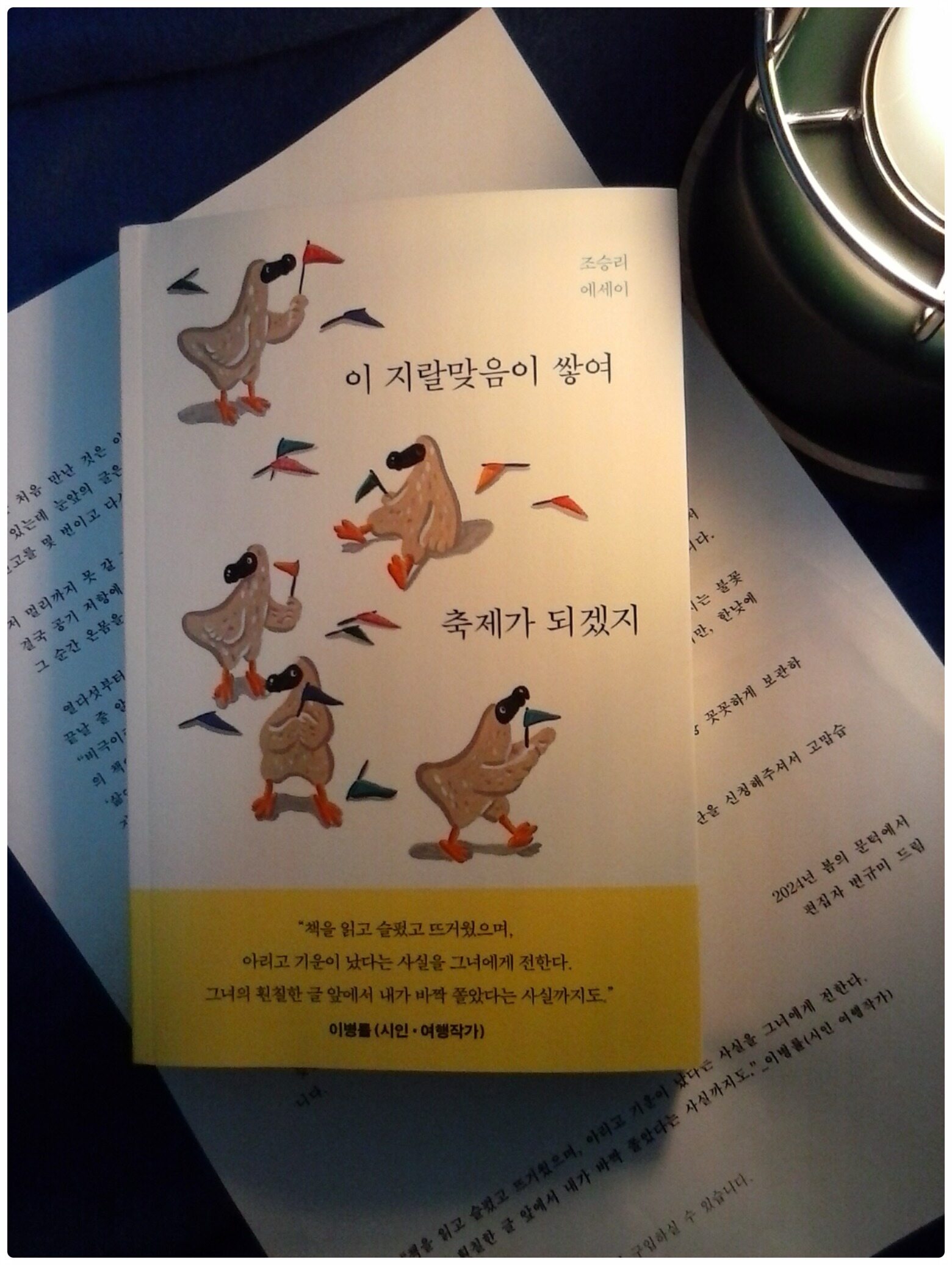

이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지

조승리 지음 / 달 / 2024년 3월

평점 :

‘승리’ 작가가 전하는 ‘지랄 맞음’이란 무엇인지 어떻게 축제로 전환시키는지 놀라울 모든 이야기가 궁금하다... 이런 느긋한 생각으로 펼쳤다가, 온갖 지랄 맞음에 일단 두들겨 맞았다.

언제쯤 달라지려나, 안보고 사나 싶었던 행태들에 계속 익숙한 상처를 받으며 사는 일들이 불쑥, 여기저기, 사전 경고 없는 공습처럼 등장한다. 그렇다고 저자가 분노에 휩싸여, 원망하고 고발하는 그런 글이 아니다.

호로록 목을 미끄러져 내려가는 국수가닥처럼 잘만 읽히는 문장들은 문득 에세이임을 읽고 단편소설을 보듯 정신없이 몰입하게 만들었다. 그러다 정신을 또 차리고 보면, 이젠 알만큼 안다 생각한 오만에 얼굴이 붉어지는 현실이다.

아니, 이 책에는 내가 모르는 세계, 삶, 직업, 만나본 적 없는 이들이 더 많다. 그래서 그게 또 궁금해서 나는 어두워진 노안을 깜빡거리며 물을 계속 마시며 줄어드는 분량을 아까워하며, 오랜만에 붉은 줄을 죽죽 그으며 읽었다.

‘중도 장애’란 한 가지 표현으로 이해한, 그러니까 아무 것도 아는 것 없는, 삶을, 장애 진단부터 진행 과정과 잔존시력을 모두 잃은 후까지 자전소설 같은 생생함으로 처음 (문학적으로) 경험했다.

학교를 가지 않고 도서관에 파묻혀, 시력이 남아있는 동안 손에 닿는 대로 책을 읽는 시간. 저자는 “책은 눈으로만 읽는 것이라 생각한 당시의 무지”를 언급하지만, 나 역시 그런 기분으로 책을 읽는다. 노안의 진행이 더 빨라지고 심해지면 언젠가 책을 놓게 될 것이니까. 시력의 약화와 상실에 대한 두려움이 가장 큰 나는 심장이 벌렁거리는 공감으로 저자의 필사적인 독서 시간들을 목격했다.

“마사지사라는 직업은 선택이 아니라 생존의 의무였다.”

시각장애인 마사지사라는 직업의 합법적 허용에 관한 법적/사회적 논쟁이 있었던 기억이 얼핏 났다. 사정을 모르니 남의 일이었다. 마사지실에서 만난 사람들의 이야기가 정말 모르던 세계로 향하는 내 세계의 문을 살짝 열어주었다. 주의하지 않으면 머릿속에서 세상이 얼마나 단순화되는지 다시 경계했다.

“장애란 이런 것이다. 어딘가에 숨어 있다가 느닷없이 튀어나와 등짝을 걷어차 버린다.”

아픈 데는 많지만, 어쨌든 복지카드에 등록된 장애가 없는 나는 더 조심해야한다. 장애가 정체성의 일부라는 표현도, 극복이라는 표현도, 나는 알고 쓸 수 있는 말이 아니다. 응원을 하고 싶을 때도 오만한 태도가 없는지 살펴야겠다고 식은땀이 좀 났다.

“보이지 않아도 보고 싶은 욕망이 있다. 들리지 않아도 듣고 싶은 소망이 있다. 걷을 수 없어도 뛰고 싶은 마음은 들 수 있다. (...) 비록 제한적인 감각이라 해도 (...) 그것을 행복하다면 여행의 의미를 찾을 수 있지 않을까?”

그리고 세 명의 장애인이 무사히 해외여행을 한, “아무 것도 아닌 사실”에 나는 주먹을 꽉 쥘 만큼 감동했다. 팬데믹이라는 모두가 자가 격리된 ‘특별한’ 경험이 장애인들에겐 일상적 거부와 제한이라는 것을, 다 같이 그 시절을 힘들어했으면서도, 한국 사회가 장애인 이동권에 대해 지금 보이는 태도를 생각하니 더 속이 상한다.

“겨우 몇 달 마음대로 돌아다니지 못한다고 답답해 미치겠다는 사람들에게 말하고 싶었다. 누군가는 평생을 그리 살기도 한다고. 방구석에서 자유를 상상하며 자기위안에 빠져 평생을 사는 이들이 있다고.”

평생 타인에게 열등감을 느끼며 사는 나는, “원망이나 설움이 전혀 없이 자기 이야기를 풀어내는 아저씨”도 현실 어벤져스 같은 숙희씨도, 내가 갖고 싶은 호방함으로 타인을 품고 먹이지만, “어디서나 이방인 취급을 받고 사는 언니”도 수다스럽게 다 소개할 수가 없어서 너무나 아쉽다.

“삶의 결이 나와는 다른 사람. 그녀는 내게 늘 진심이다. 나는 그런 그녀가 좋으면서도 불편하다. (...) 나는 수미씨의 올바름에 화가 났다. 그녀는 결핍을 모르는 사람이다.”

악의와 의도가 없어도 타인을 얼마든지 상처 입힐 수 있다. 몰라서 그렇다. 배운 적이 없으니 내 잘못이 아니라는 생각이 들 수는 있지만, 나는 더 주저하고 조심하고 사과하며 살면 좋겠다. 잊지 말고 그렇게 살고 싶다. 무심함과 무지에는 내 게으름도 조금은 책임이 있으니까.

일상의 의무와 책임을 다하는 시간을 제외하면 늘 시간에 눈물겹다. 그러니 책은 늘 귀하고 때로는 유일한 배움의 기회다. 차분한 호흡처럼 솔직하고 담담한 글이 많이 아파서 많이 배운다. 축제가 빨리 오기를, 성대하기를 고대한다. 그동안 이 단단한 문장들을 많은 분들이 읽어주시기를 앙망한다.