-

-

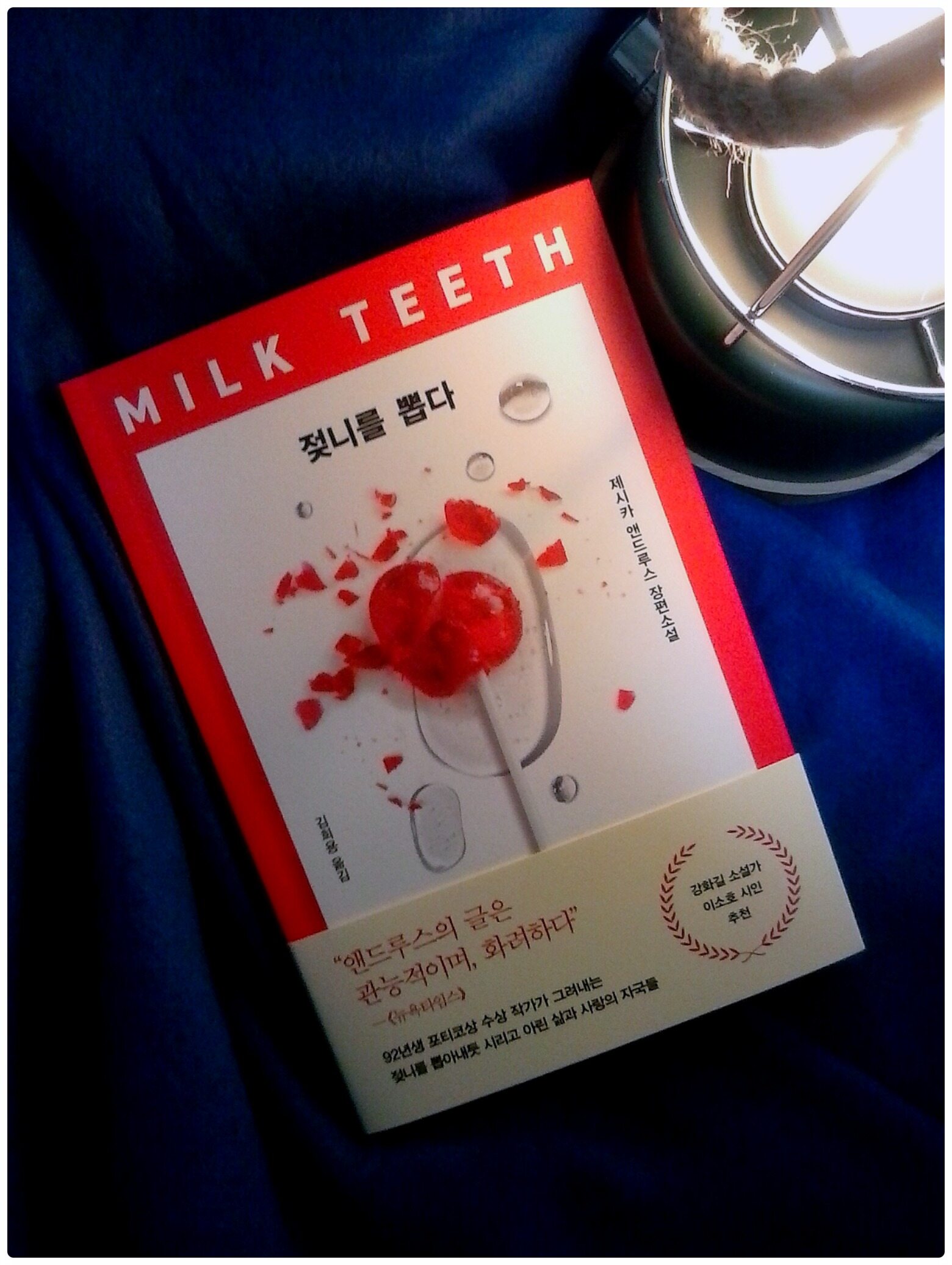

젖니를 뽑다

제시카 앤드루스 지음, 김희용 옮김 / 인플루엔셜(주) / 2024년 3월

평점 :

‘젖니’란 표현이 낯설다. 기억이 잘못되었을 수도 있지만 어릴 적엔 ‘유치’라고 불렀던 듯하다. 어쨌든, ‘젖니’가 흔들리고 어쩔 수 없이 뽑아야하는 모든 순간이 눈 뜨고 꾸는 악몽처럼 싫었다.

젖니를 뽑는 건 모두의 공통 경험인데 저자만의 고유한 경험 속에서 어떤 서사와 의미가 있을지 궁금하다. 강화길 작가와 이소호 시인의 추천이라 큰 기대감에 설레며 펼친다.

“내가 어떤 사람인지 설명해주는 단어, 내가 붙잡고 매달릴 수 있는 명칭이 필요했다.”

28살이란 어떤 것이었는지 내 경험에 미루어 생각해볼 수밖에 없으니 열심히 기억하고 상상했다. 28살 생일에 나는 사진을 너무 많이 찍는 친구 때문에 빨리 지쳤다. 고단함조차 친구는 사진에 담았다. 그날 나는 소원을 빌었나, 아님 다짐을 했나.

‘나다워지는 것’ 왜 뻔뻔함이 필요한지 생각해보면 인간 사회가 마음에 들지 않다가, 나이 무게만큼 곧 수긍하고 만다. 그럴 필요도 있는 것이지. 어쨌든 나는 하루 빨리 내가 살던 세계를 떠나고 싶었고, 그건 결국 나답게 살고 싶다는 욕망이 가득한 선택이었다.

젖니는 이미 다 뽑았고, 사랑니(wisdom teeth)는 아직 나기 전이었으니, 어정쩡한 상태의 인간이었다. 사랑니가 나고 발치를 한 후에도 지혜란 좀체 생기지 않았지만. 20대의 불안과 죄책감과 복잡한 울렁거림을 이해한다. 지금은 그조차 부럽고 눈부시지만, 당시엔 잠을 빼앗고 몸을 아프게 하던 감정들.

“나는 토할 것 같았다. 내가 부족하고, 내게 거는 기대에 부응하지 못할까 봐 너무 두려웠다.”

태어난 조건이 물질적으로 덜 부족하면 덜 힘들겠지만, 그것만으로는 채울 수 없는 결핍, 휘둘리는 대로 경험할 수밖에 없는 정체불명의 감정들, 대부분이 실패인 원인 분석들. 갖가지 멍청한 시행착오들. 성장은 고통이다.

어쩔 수 없다. 용기를 내어 한 발을 옮겨보거나, 그 자리에 선 채로 보이지 않는 곳을 그리워만 하거나. 그것이 처음 자신의 욕망을 투영한 식사 주문이할 지라도, 모든 용기의 순간들이 조금씩 쌓여 나만의 힘이 된다.

역사의 후대는 선대보다 똑똑하고 현명할 수밖에 없다(고 믿고 싶다). 선례라는 시행착오의 데이터들이 있기 때문이다. 자신을 다치게 하면서까지, 요구사항에 맞춰간 억지를, 때론 허망한 삶을, 더 젊은 세대는 더 일찍 간파하고 거부할 수 있을 것이다.

가진 것이 적거나 없어서, 욕망은 더욱 관능적으로 날카롭게 느껴지고 표현되는 걸까 싶게 화려하다. ‘나는 무엇이고’ ‘내가 원하는 것은 무엇인지’ 화자의 대답이, 사건들을 건너며 읽는 내내 궁금했다. 답을 찾으면 명칭도 비로소 갖게 되려나.

“나는 아무것도 원하고 싶지 않았지만 당신이 그것을 불가능하게 만들었다. 당신이 내 삶을 활짝 열어젖혔고, 내 모든 욕망이 쏟아져 나왔다. 나는 풍미와 풍요로움을 원하고, 충만하며 개방적이고 싶다. 이 모든 것을 원하고, 그 모두를 당신과 함께하고 싶다.”