-

-

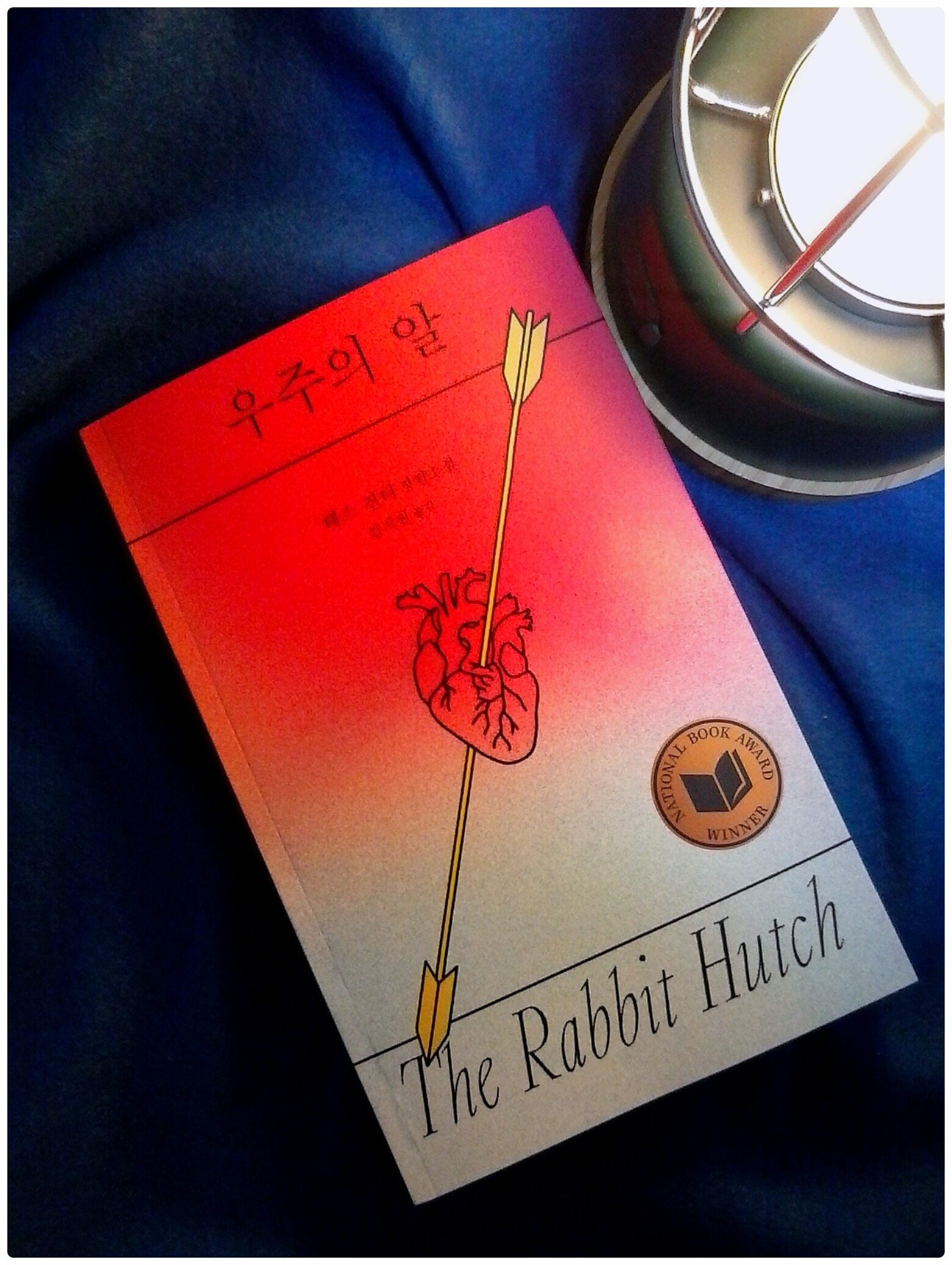

우주의 알 ㅣ 환상하는 여자들 1

테스 건티 지음, 김지원 옮김 / 은행나무 / 2024년 3월

평점 :

500쪽 가까운 장편이다. 기대보다 큰 선물 상자를 받은 것처럼 신이 났다. 새로운 시리즈라 기대, 해외문학 시리즈라 기대. 여성작가들의 작품이라 기대, 블랙 코미디라니 더욱 기대하며 펼쳤다.

“그 무더운 밤 C4호에서 블랜딘 왓킨스가 육체에서 빠져나왔을 때, 그녀는 모든 것이 아니다. 정확하게는 아니다. 그녀는 그저 무(無)의 반대다.”

원제 - 토끼장 The rabbit hutch - 이 복잡한 생각이 들게 했지만, 크지 않은 빼곡한 활자들에 빠져, 어느새 각자의 사연에 끌려 들어간다. 낯선 배경의 번역 문학을 만날 때마다, 이 순간이 가장 신비롭다.

“언제나처럼 인터넷에서는 포식자들이 난동을 부린다. (...) 모두가 하지도 않은 일로 서로에게 벌을 주는 시대.”

불면증으로 수면유도제를 매일 먹고 5시간의 깨지 않는 수면을 겨우 확보하는 대가로 거의 하루 종일 멍하거나 졸렸던 때라서, 읽다 졸면 문장이 꿈에서 이어지거나 책에 없는 문장을 꿈에서 만나기도 했다. 덕분에 환상문학을 꿈결처럼 느끼며 읽는 재현하기 어려운 경험을 했다.

“인터넷은 우울하다. 이런 시기에 수돗물 한 컵을 마시듯 현실을 경험하기 위해서는 좋은 친구를 곁에 두면 된다.”

독자인 나는 한껏 어리둥절해지는 경험을 두려워하지도 기피하지도 않는다. 오히려 선명하다고 느끼는 망상보다, ‘보통’과 ‘정상’에서 먼 방식으로 견고한 거짓이 깨어져 나가는 편이 좋다. 더운 여름이 배경이라 더 설득력을 가지는, 뜨거운 도발 같은 이야기들이 하나하나 다 좋다.

“인간의 조건을 이해하고 싶다면 아기들을 자세히 살펴보라. (...) 그게 어떤 모습일까?”

한국어 제목이 ‘우주의 알’이 된 이유가 궁금해서, 이스터 에그처럼 의미를 찾고 싶다는 생각이 읽기의 즐거움을 더하는 동력이 된다. 살아 있다는 것이, 사는 일이, 너나없이 이토록 복잡하고 버거울 때도 있다는 것이 생명력을 거꾸로 입증하는 사례들 같다.

“믿음은 증거의 부재에 입각하죠. (...) ‘우주의 알’이 그렇게 중요하다면서 증거를 내주지 않는 거요. 힐데가르트 폰 빙엔이 그렇게 불렀죠. 우주의 알.”

세상엔 ‘완벽한 무엇’은 없는 것도 같다. 악인이라 할지라도. 서사는 알면 알수록 그 대상(생명 있는 존재들)의 허약함과 삶의 온갖 부조리함을 드러낸다. 아픈 비밀은 많은데 무서운 악의는 별로 없는, 단지 ‘보통’과 ‘정상’의 범주에 쉽게 자리 잡지 못하는 욕망이 보인다.

“있잖아, 좀 이상한 일이 있어. 일어난 지 좀 됐는데, 좀 웃기는 일이고, 미친 건 아니야. 그냥 좀 이상한 일이야.”

어쩌면 인간들이 이렇다는 이야기가 많을수록, 삶이 그렇다는 사례가 많을수록, 서로의 차이를 찾고 만들어 혐오하는 일 대신, 측은히 여기고 이해하는 그런 세상이 가능하지 않을까... 그런 꿈을 잠시 꿔본다. 누군가는 ‘꿈 깨’라고 할 것 같고, 또 누군가는 거기에 ‘희망’이 있다고 할 것 같다.

“삶이 윤리적이라고 여겨지지 위해서는 체계적인 불평등을 부수기 위해 노력해야 한다고 블랜딘은 생각한다. 하지만 그걸 어떻게 해야 하는지는 모른다.”

추리소설은 아니지만, 아름답게 직조된 사람들과 삶이 드러나는 결말 부분은 노출되지 않으면 좋겠다. ‘언어의 부산물로 진화한’ 내 의식에는 안타까운 혼란과 아픔을 지나 명치가 뻐근해지는, 애틋하고 인상적인 후감이 진하게 오래 남을 작품이다.