-

-

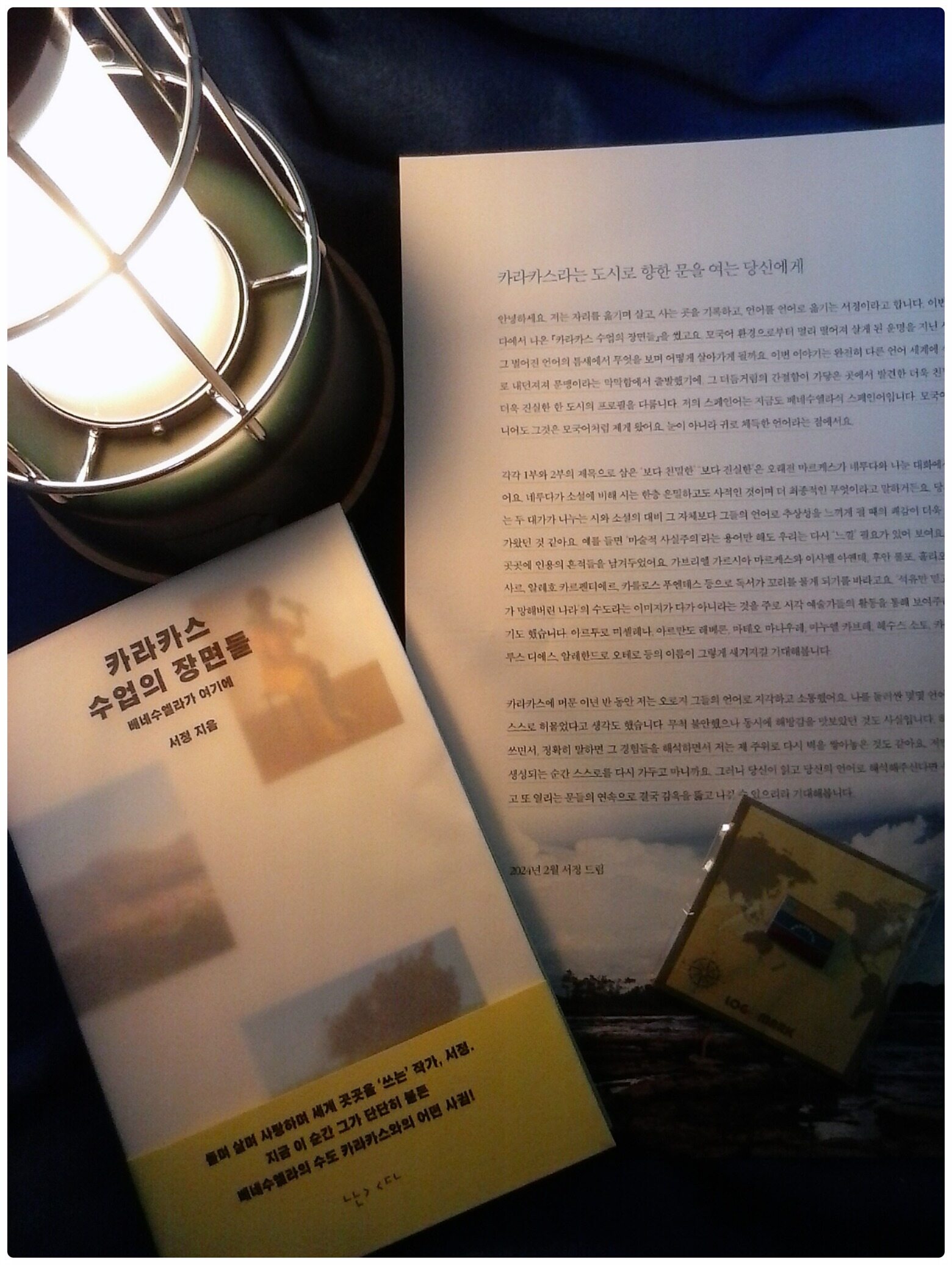

카라카스 수업의 장면들 - 베네수엘라가 여기에

서정 지음 / 난다 / 2024년 1월

평점 :

알지 못하고 가본 적 없는 ‘카라카스의 학생’이 되어볼 결심을 한다. 겉표지 속표지만 보고 서정 작가의 다정한 편지를 먼저 천천히 읽었다. 카라카스로 데려가줄 선물 같은 특등석 항공티켓이자 가이드북이자 지도이자 그 이상일 거란 기대.

국호만 아는 남미 국가 베네수엘라. 아는 바가 없는 수도 카라카스. 낯섦이 주는 힘센 설렘!

..........................................

완전히 낯선 어떤 것은 완전히 지루할 수도 있다. 그러니 읽기 시작하며 스르륵 그 세계로 빨려 들어가는 기분 좋은 몰입은 안내하는 저자 덕분이다. 이 책을 만나지 못했다면 모르고 살았을 장소들로 신나게 떠났다.

“우리의 ‘미지’란 실은 특정한 톤을 지닌 판타지에 지나지 않았다는 것을. 이제 인정해야 하는 건가? 우연한 위험보다는 당연한 친절을 기대해왔다는 것을.”

나는 그렇게 가벼웠지만, 저자는 밥벌이로 정주하는 시간이었다. 언어조차 전혀 익숙하지 않은 상태였다니. 치안은 매우 불안하고, 직항 비행편이 사라지던 정치 경제적 환경이라니. 심장이 조금 거세게 뛰기 시작했다.

“말의 세계가 열리자 도시 풍경의 겉모습에 머물던 내 두 눈에서 두려움이라는 허물이 천천히 벗겨져나가기 시작했다. 귀에서도 비늘이 떨어져나갔다. 걷다보니 보고 듣게 된 것인지 보고 들을 마음이 생겨 걷게 된 것인지는 알 수 없다. 그렇게 오늘의 들을 이유는 내일의 말할 이유가 되고 도시 풍경은 사람 풍경이 되었다.”

현실이 고되고 몸이 지칠수록 책 속으로 도망가는 버릇을 지닌 - 실은 중독 수준의 의존증 - 나는, 여러모로 낯선 정글 같은 곳에서, “인간에게서 나온 소리 자체가 드문 상태”에서, 저자가 책과 작가를 소환하며 삶의 경계를 넓혀가는 많은 순간들이 경이로웠다.

“내일은 말이야. 그 내일이라는 말, ‘마냐나(내일)’에 얽힌 저주와 꿈을 나는 겨우 이해하기 시작했다. 희망을 품기 어려운 상황에 직면한 인간이 아직 오지 않은 추상의 시간을 저당 잡아 지금을 지키겠다는 것.”

문장의 다채로움 속에 빠져 홀린 듯 읽다보니, 판단도 생각도 사라지고, 기꺼이 나도 학생이 되어 카라카스 수업을 듣자했던 순간을 다시 떠올린다. 한참 필사를 하며, 가장 천천히 읽는 방식으로 수업이 줄어드는 것을 아까워한다.

“내가 이 자리를 좋아하는 것은 푸른 도자기 램프 하나 때문이다. 코발트블루하고 해야 할까 (...) 거기서 나는 존 버거가 그랬던 것처럼 각자가 꾸는 꿈은 다르지만 서로를 자극하고 위로하는 존재들에 대한 희망과 접촉하기 시작했다.”

카라카스라는 조건화와 어떤 체념과 망각, 그리고 분명한 참혹함이, 마치 ‘재난 유토피아’(리베카 솔닛)처럼 “인간성의 불씨를 확인”하게 하고, “소극적 생의 긍정으로 이어지고”, 놀랍게도 “일상을 허무에서 일시적으로 건져낸다.”

점점 더 교묘하게 무거워지는 내 현실에서의 허무와 무소용은, 현재에 존재하며 살아갈 수밖에 없는 미지근한 여유와 거리감에서 불어나고 있다는 생각을 잠시 한다. 버티고 견디는 삶이 고단할 때, 사태를 낙관하는 ‘버릇’이 내게도 필요하다.

“집에 가지고 못하고 씻지도 못하고 제대로 먹지도 못하는 사람들이 시중드는 골프장에서 씻고 먹고 골프채를 휘두르는 한 무리의 사람들이 있는 광경은 생각만 해도 아찔해서, 잔디에 뿌려대는 물줄기를 보며 직원들은 과연 무슨 생각을 할까 정신이 아득해졌다.”

어지러운 인간 사회의 풍경이, 카라카스에서도 더 정글, “사람이 살 수 없는 곳. 모두 잠시 발만 담그다 이내 떠날 수밖에 없는 곳. 그 정도밖에 인간에게 허락하지 않는 곳”과 대비되어, “일상적 습관”도 ‘문명’도 돌아보게 한다.

고요하고 건조한 겨울을 좋아하는 나는, 비염과 알레르기와 미세먼지와, 진짜 봄이 오지 않을 지도 모른다는 불안도 오는 계절을 두려워하며, 3월을 살아가고 있다. 수업 필기가 하염없이 길어진다. 세찬 빗소리가 듣고 싶어진다.

“지붕만 있는 곳에서 빛도 통신도 없이 누워 흔들리는 밤은 때마침 줄기차게 내리는 새벽 빗소리에 한층 다채로워졌다. 우기였다.”