-

-

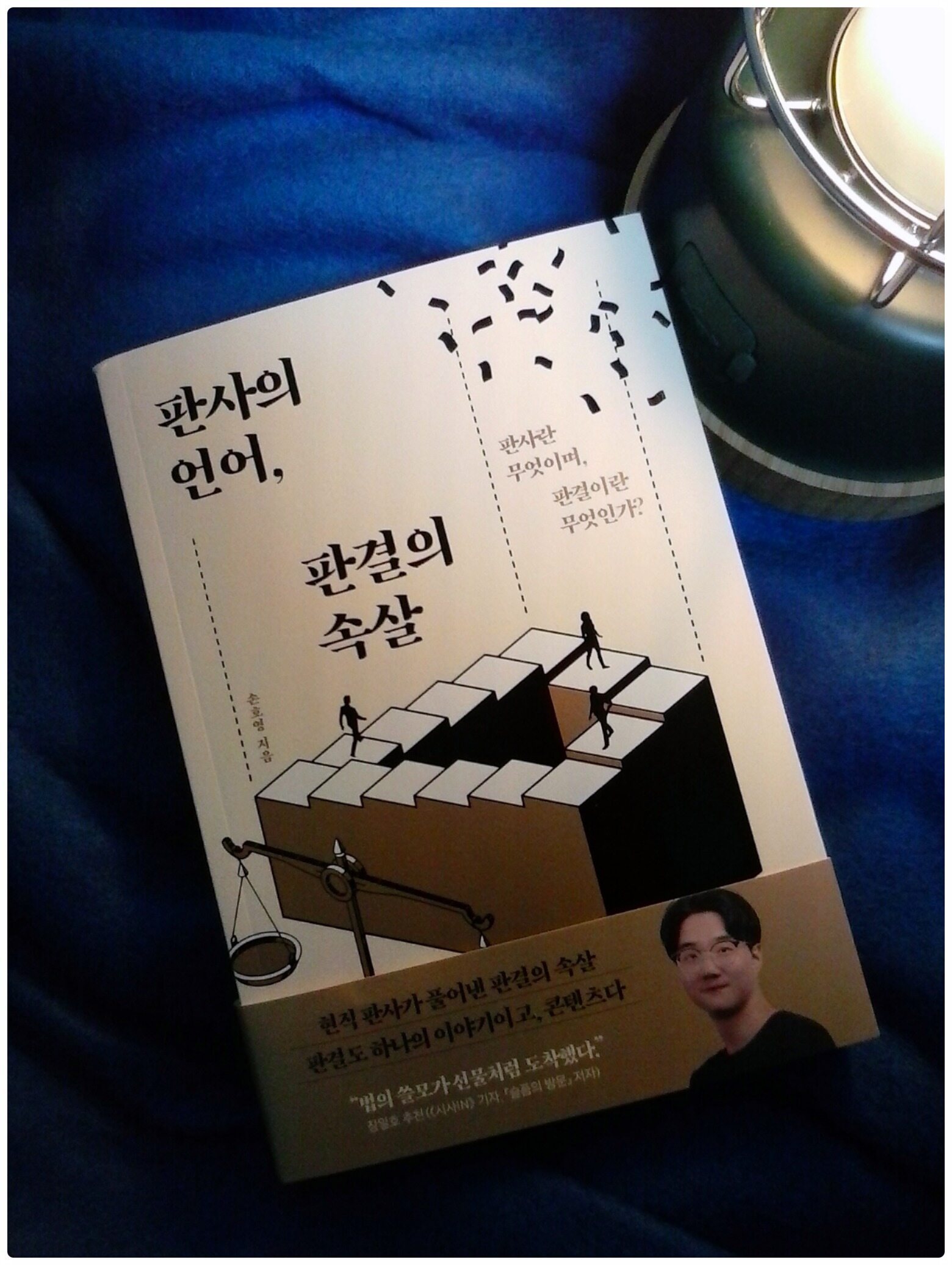

판사의 언어, 판결의 속살 - 판사란 무엇이며, 판결이란 무엇인가

손호영 지음 / 동아시아 / 2024년 2월

평점 :

“판결은 판사가 고민한 과정과 결론을 알려주는 ‘목소리’이자 이를 담아내는 ‘그릇’이라고 할까.”

법은 가장 늦게 바뀐다는 점에서 법이 가진 한계는 그 사회가 가지는 한계이다. 그러니 가능한 그 한계를 정확히 알아야 조금이라도 바라는 방향으로 넓혀볼 수 있다.

판사와 판결이란 단어가 무겁게 느껴지는 제목이지만 저자는 ‘재잘거려보고 싶다’고 한다. 짐작 보다 훨씬 더 친절하고 재밌고 흥미로운 판결의 언어를 만날 것 같은 기대로 펼친다.

.................................................

저자는 대법원 재판을 연구하는 판사이자 법학박사다. 대법원 판결이 최종심이라는 점에서, 연구 자료는 우리 사회의 최종 결정, 즉 물러날 여지없는 ‘한계’의 기록이다. 그러나 멈출 필요는 없다. 그 가장자리를 넓히려는 고민도 함께 한다.

“‘이것은 정의인가?’와 같은 구체적 질문에 실질적인 답을 얻기 위해 노력한다. (...) 내가 얻어낸 답이 ‘법’이라는 뿌리에 단단히 서 있길 바라는 동시에, 그 답이 ‘시대적 요청’이라는 말 뒤에 숨기를 바라지 않는다.”

친절한 강의처럼 전해지는 깊은 고민이 숨쉬기 편해지는 마법을 부린다. 길고 천천히 호흡하며 무척 즐겁게 읽었다. 세상을 더 나아지게 만들려고 애쓰는 이들의 존재가 무엇보다 큰 위로와 힘이 된다. 만나서 기쁜 책이다.

“법은 다른 학문의 담론을 연결해 낼 수 있는 허브 같은 것이라고 할 수 있다. 그릇을 채우기 위해 법조인은 법만이 아닌 다른 학문까지 모두 섭렵할 필요가 있겠다.”

며칠 전 ‘이 모든 것에도 불구하고’ 다시 사랑과 믿음이 없다면, 애쓰지 않으면, 인간으로 살아간다는 건 무슨 의미가 있는지를 고민하게 하는 글을 읽었다. 직업윤리를 가진 직업인이 일에 대한 책임과 자부심만이 아니라, 경계하고 두려워하고 조심하며, 결국엔 사랑을 품고 해나가는 모습이 멋지고 경건하다.

“나는 판결에서 판사의 자존심이 녹아든 문장을 좋아한다. (...) 그 뒤에 숨겨진 책임감을 무겁게 여긴다. (...) 자존심, 아니 책임감 덕분에 판사들이 더 치열하게 생각하고 논의한다면 그 혜택은 우리 모두가 볼 수 있기 때문이다.”

사적복수를 믿지도 지지하지도 않는 나는, 법을 섬세하게 다듬고 정확하게 벼리는 일이 중요하다. 그것이 가능하려면 여러 선결 조건이 필요하다. 특히 법관이 과도한 사건을 배당받아서 시간에 쫓겨 결정을 해야 하는 실태도, 법과 원칙과 양심에 따른 판결로 보복을 당하거나 화를 입는 일도 없어야 한다.

지향하는 법치에 관한 생각을 부족한대로 한번 정리한 후에, 현실과 지식을 위한 공부로 책을 읽으면, ‘판결 언어’를 배우고, 그 의미와 해석을 이해하는데 이 책이 구체적인 도움이 된다는 것을 더 잘 느끼게 된다.

“합의는 허심탄회하게 이루어져야 한다. (...) 고상하고 점잖은 합의보다는 오히려 신랄하고 투쟁적이어서 뜨거운 합의가 바람직하다. 그래야 꼼꼼하고 정돈된, 차가운 결론을 내릴 수 있다.”

내가 존경하는, 전공이 법학이 아니었던 한 변호사는 사법고시 공부할 때, 알아들을 수 없는, 암호 같고 비문 같은 문장들에 화가 났다고 한다. 같은 이유로 일반 독자가 느끼는 거리감을 줄이고 흥미로운 퍼즐처럼 암호를 풀어가는 힌트를 주는 소중한 책이다.

또한 우리가 상식과 법감정에 맞지 않는다고 느끼는 판결들에 대해서, 왜 이런 시각의 차이가 생기는 지도 현행법의 한계와 더불어, 부제의 질문 - 판사란 무엇이며 판결이란 무엇인가 - 과 관련하여 설명해준다.

“나는 그때 사회 평균인의 역할이 있다고 생각한다. 어떤 판단이 ‘합리적인 판단’에서 너무 멀어질 때 경고음을 울려 줄 수 있는 것. 판사가 사회 평균인의관점을 새삼 들여다보면 자신의 판단이 얼마나 멀리 와 있는지 알 수 있지 않을까?”

두려워하지 마시고 관심이 있는 분들은 많이 읽으시길 바란다. 의외로(?) 재밌고 뜻밖에 크게 웃을 대목들도 있다. 무엇보다 으레 짐작하는 법학자의 문장이 아니다. 바른 길을 고집하고 애쓰는, 만나보고 싶은 판사를 만날 기분 좋은 기회이기도 하다.

“실수에는 ‘뒷수습’이 아니라 ‘앞수습’이 중요하니까. 실수에 책임을 묻기보다 실수가 다시 발생하지 않도록 하는 것이 더 중요하다.”