-

-

파리는 그림 - 화가들의 도시, 파리 미술 산책

제라르 드니조 지음, 김두완 옮김 / 에이치비프레스 / 2024년 2월

평점 :

* 에밀 졸라Émile Édouard Charles Antoine Zola

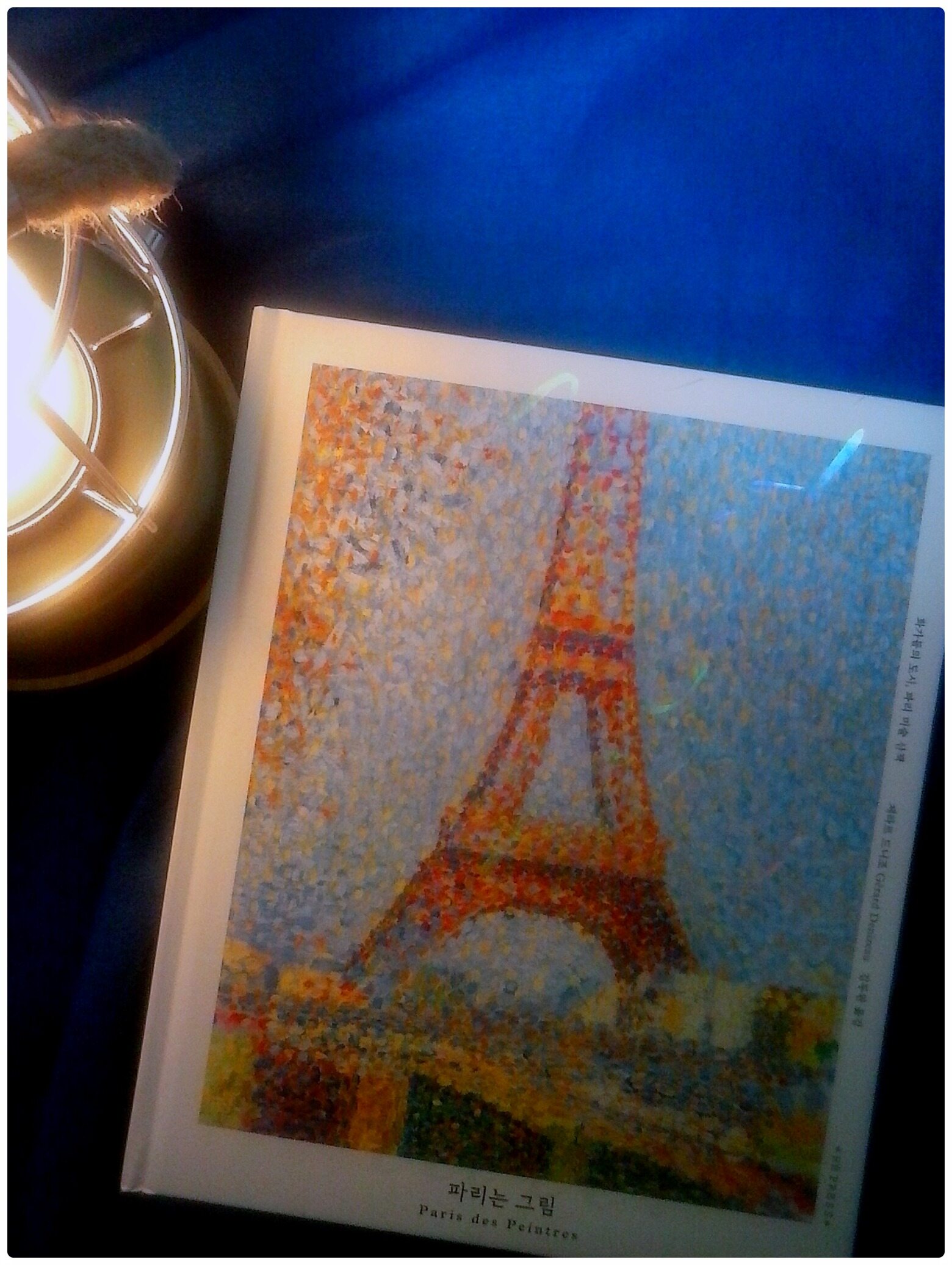

빛에 떨리고 부서지는 점묘화 표지, 덕분에 반짝이는 주말 저녁 기분이었다. 프랑스대사관 출판지원작 ‘파리 미술 안내서’를 번역본으로 만나 보는 호사를 누린다.

.........................................

조르주 쇠라(Georges-Pierre Seurat, 1859~1891) 눈부신 작품으로 에펠탑을 먼저 만난 탓인지, 여러 이유로 여러 번 방문했지만, 특별히 좋아하지는 않았던 에펠탑과 관련된 사고 - 에펠탑이 영원히 각인된 사건 - 가 떠올랐다.

영국 유학 중인 어느 겨울, 파리에서 유학 중인 친척을 만나, 천천히 거리를 산책하다 독일 유학 중인 친구가 부탁한 에펠탑에서 파는 엽서들을 사러 올라갔다. 이미 해가 졌고 야경을 보며 대화에 몰두하다 고요한 분위기에 둘러보니, 직원이 전기를 내리고 퇴근한 후였다. 당연히 엘리베이터 작동도 멈췄다. 남은 사람이 있는지 확인하지 않은 홀가분한 퇴근이 파리지엥답다고 해야 할까. 프렌치스럽다고 해야 할까.

너무 당황해서 웃음이 새어나오는 복잡한 기분으로, 전에는 미처 존재를 몰랐던 고불고불 계단을 찾아 빙글빙글 돌며 아래로아래로 내려왔다. 덕분에 주로 센강 주변으로 발자국만 남기며 총총 걸어 다니던 파리에 추억이 생겼다. 큰 일(?)을 겪고 나니, 일상적인 불편이 덜 불편하게 느껴졌다. 불친절함도, 소매치기접근도, 기념품경매도.

새 책의 인쇄잉크 냄새를 맡으며 한 장씩 넘기며, 내가 본 파리와 내가 경험할 수 없는 시공간의 파리들을 만난다. 현실의 추억은 울고 싶도록 그리운 감정을 불쑥 밀어올리고, 문학과 영화와 미술 작품들로 만난 추억은, 상상할 수 있어 더 그리운 감정이 애틋하게 고이게 한다.

“기원전 4세기경엔 갈리아인들, 즉 파리시족이 강이 교차하는 지점에 보를 설치하면서 센강의 윤곽이 뚜렷해졌는데, 이로써 아중에 시테섬이 된 최초의 집성촌 뤼테스가 들어섰다.”

“18-20세기 회화의 세계 수도 파리는 그 자체로 영감의 원천이다.”

‘지나간’ 시간과 사람들은 대개 아픔을 동반하는 영원한 이별의 잔상이지만, 파리라는 시공간에서 지나간 시간과 사람들은 투명하기보다는 다채로운 색채로 기억해내는 미화되고 편집된 추억담 같다. 주로 함께 걷기만한 시간들과 정해지지 않은 주제의 오랜 대화들이 인생에서 내가 바란 최고의 풍경 같기도 하다. 이제는 그때의 누구도 그런 시간적 사치를 누릴 수 없어서 더 그렇다.

“산책하는 것은 파리답다.” (빅토르 위고)

“결국 센강은 다리를 건너다니며 강변을 정처 없이 떠도는 산책자들에게 한결 같은 길잡이가 된다.”

“프랑스 최초의 철교인 퐁데자르**는 다리이자 공원으로서 산책자들의 마음을 꽃과 소관목으로 사로잡았다.” **예술의 다리 Pont des Arts

그렇기 때문에 파리 미술은 파리의 시대와 문화와 사회를 담지하고, 변하지 않는 어떤 것을 소환할 힘을 지닌 채 감상자들을 마주한다. 미술사 같기도 하지만, 어떤 순간 같기도 한 모든 작품들을 거듭 펼쳐보니, 영원한 이상향 같은, 모든 계절에 빛나는, 오래된 이 도시가 새롭게 그리워진다.