-

-

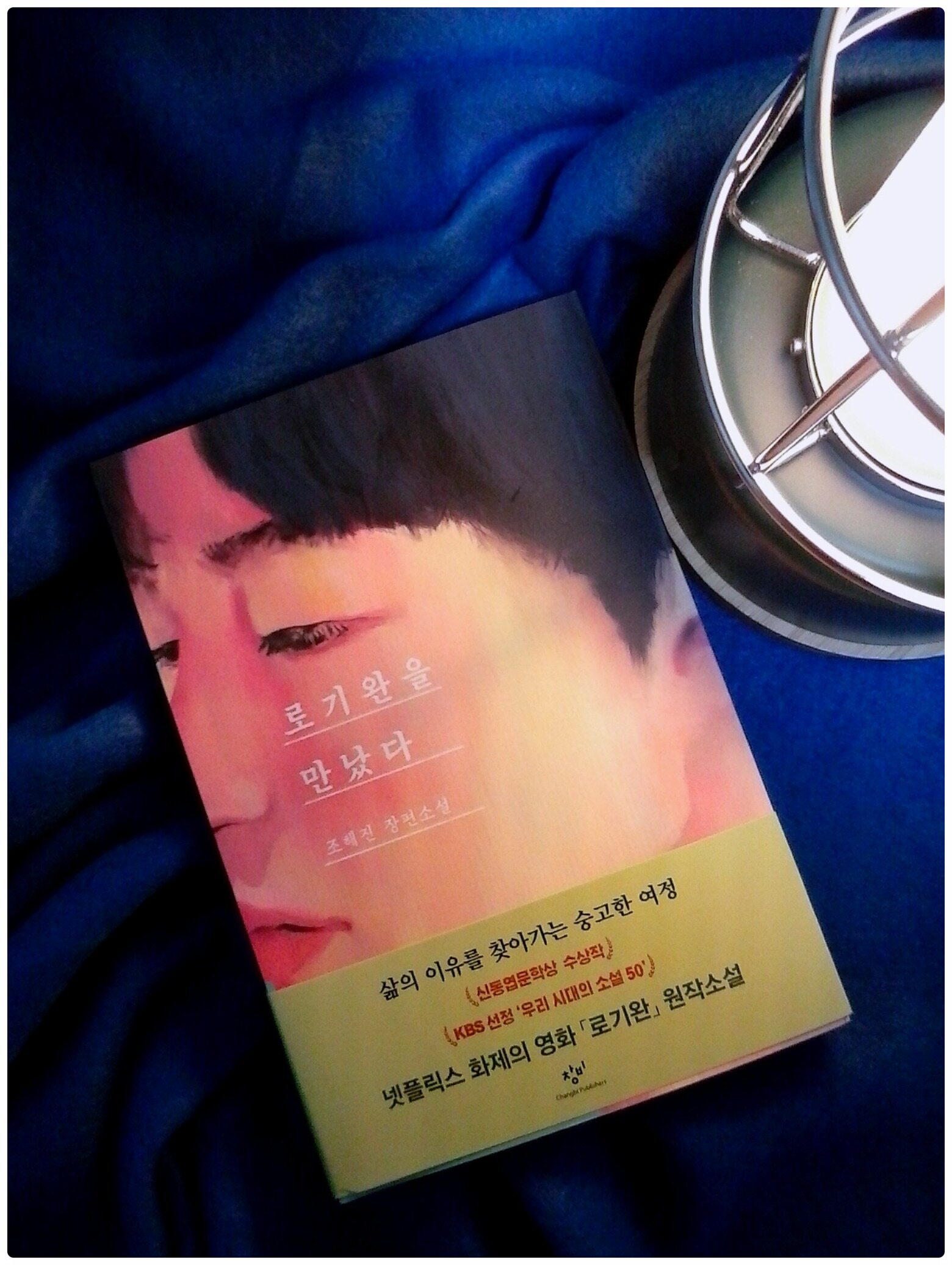

로기완을 만났다 (리마스터판) ㅣ 창비 리마스터 소설선

조해진 지음 / 창비 / 2024년 2월

평점 :

잊힌 세세한 표현들이 아쉽고, 일부 달라진 표현들이 궁금해서 반갑게 펼쳐본 리마스터본, 오래 전 처음처럼 호흡이 차분해진다. 무거운 젖은 담요 아래 호흡이 어려운 기분이 들던 영국의 겨울 하늘을 피해, 먼 동유럽의 어느 도시로 무작정 떠나기로 한 전생 같은 순간이 떠오른다.

내내 비가 오던 회색 풍경은 함박눈이 내리는 도착지의 하얀 설경으로 바뀌었다. 그때 나는 비교적 신분이 안정적이고 확실해서 불안을 느낄 이유가 없었다. 다만 숨이 잘 안 쉬어지는 서유럽의 겨울에는 해가 가도 적응이 되지 않았을 뿐이다.

13년 전 나와는 아주 많이 다른 독자로 다시 만난 작품의 문장들에서 인물들의 기분이 때론 시각처럼 느껴진다. 그들을 따라 망설임 없이 함께 버스에 타고 어디로든 걸어갈 수 있을 것 같은, 그렇게 몰입이 쉬운 다정한 작품이다. 섬세하고 완벽한 세계의 탄생이다.

“우리의 삶과 정체성을 증명할 수 있는 단서들이란 어쩌면 생각보다 지나치게 허술하거나 혹은 실재하지 않을 지도 모른다. (...) 혼자가 아니라는 위로는 줄 수 있겠지만 그 위로는 영원하지도 않고 진실하지도 않다. (...) 우리 삶의 부분적인 단서를 될 수 있을지언정 생애 전체를 관통하지는 못한다.”

인간은 무엇으로 자신을 증명하는가, 따져보면 몇 개인가의 기록이 남는다. 그 기록이 사라지거나 조작되면 우습게도 존재를 증명하기가 어려워진다. 확실하다고 확신한 나에 관한 모든 것들이 그의 이니셜보다 더 강건하게 느껴지지 않는다.

“우리는 그저 나무둥치에 주저앉은 날개가 젖은 새처럼 하늘로 날아갈 수도 땅으로 떨어질 수도 없는 순간순간을 살고 있는 것이라 해도 무방하지 않을까.”

‘알고 있다는 건 안다고 생각하는 것이 전부’라는 의미의 문장을 여러 형태로 만난다. 학문만이 아니라 사람도 그렇다. 오히려 사람이 더 그렇고, 그러니 사람살이가 그렇고, 이렇게 많은 이들이 함께 살아간다는 일이 그렇다. 단순한 것이라곤 없으니 상대에 대해서도 삶에 대해서도 겸손해야 한다. 조심스럽고 소중하게 여겨야 크게 어긋나지 않는다.

“가장 아픈 진실은 그 모든 것이 다만 우리의 선택이었다는 것, 그것이다.”

처음 일독과 달리 이제 이 작품에서 나는 청산하지 못한, 하지 않은 문제들이 만든 굴곡과 흉터를 본다. 청산이란 일회적 성취가 아니라서 거듭해나가며 채워야하는 문제이지만, 감추고 가리고 결국 가해자가 여전히 혹은 더 잘 살게 한 모든 일들은 문제다.

“저항을 학습하지 못한 대부분의 사람들에게 가난은 그저 익숙하고도 어쩔 수 없는 생의 조건이었을 뿐 (...)”

그런 행위를 일삼은 이들이 지켜내려한 것은 무엇인지, 그래서 보이지 않게 되고 밀려 나고 떠돌게 된 이들은 누구인지, 천천히 가늠해본다. 불확실이 불안을 불러오는 듯해서, 확신과 정답을 찾은 세월 동안 내가 부정한 내용은 무엇이었을지 재고해본다.

첫 출간된 13년 전보다 지금 나는 더 자주 포기하고 싶다. 작은 깜냥은 더 작아졌고, 체면치레하던 인내심은 더 얕아졌다. 스트레스를 견디는 힘도 줄었는지, 견디는 일에 지쳤는지, 자극에 발작 버튼이 눌릴 듯한 아슬아슬한 기분도 더 자주 든다.

정치사회적으로, 기후생태적으로, 개인인 내가 애쓰는 일이 다 무슨 소용인가 싶은 마음이 매일 든다. 다정한 친구는 아직 내가 성장 중이라는 신호라고 하지만.

내용을 안다고 생각한 낯설고도 신비로운 이 작품이 진정제처럼 의미 있는 위로가 되었다. 모든 것들에도 불구하고, 사랑이 없다면 믿음이 없다면 인간은 무엇이며, 삶은 무엇이냐고 조용히 속삭인다.

“태생적으로 타인과의 관계에서 생성되는 그 감정이 거짓 없는 진심이 되려면 무엇이 필요하고 무엇이 포기되어야 하는 것일까.”