-

-

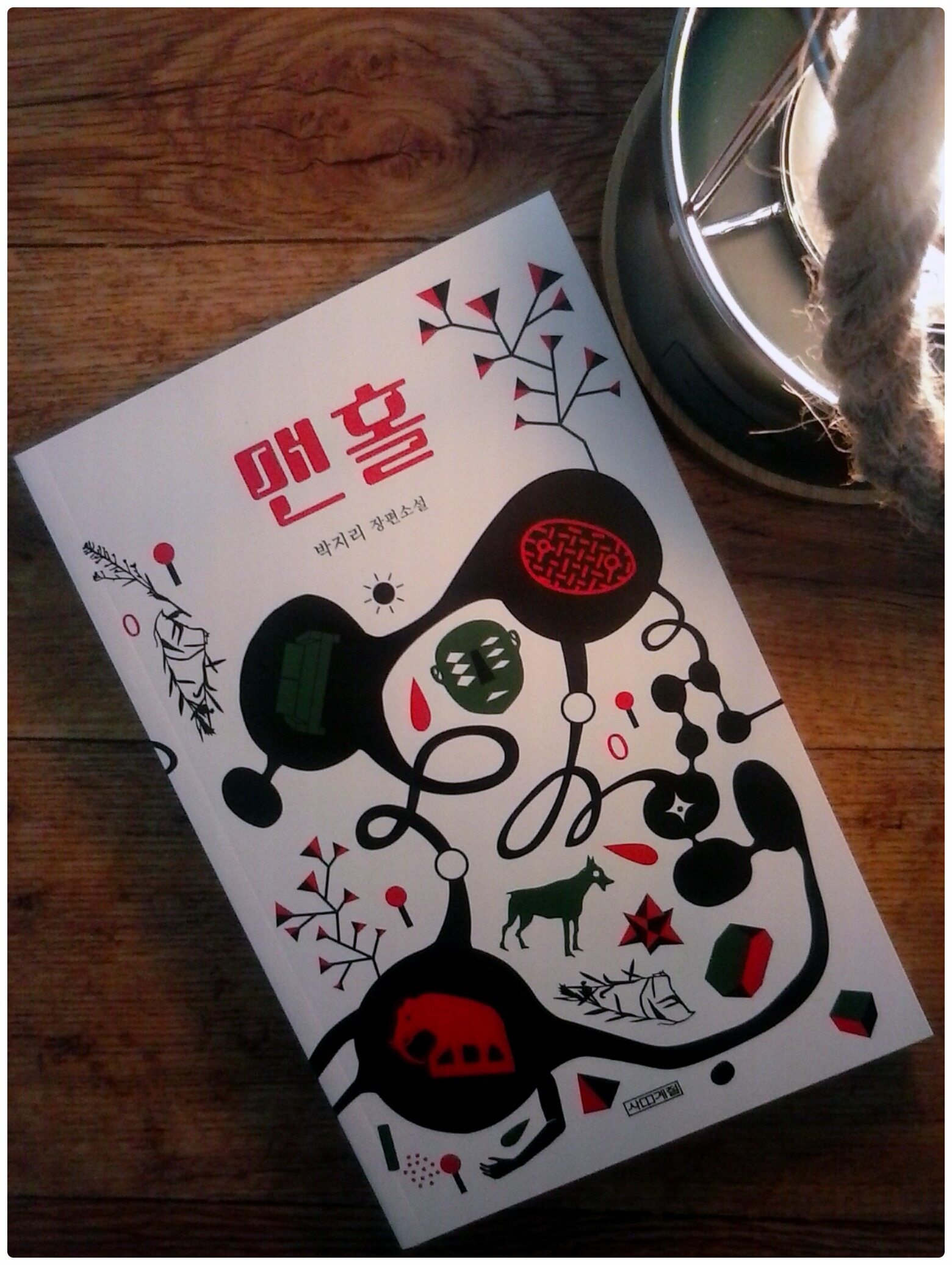

맨홀 ㅣ 사계절 1318 문고 78

박지리 지음 / 사계절 / 2012년 7월

평점 :

나는 이제 멀쩡해 보이는 맨홀도 무섭다. ‘땅’이라고 믿은 도로와 인도도 무섭다. 언제 홀hole이 생기거나 거대하게 가라앉을지 모르기 때문이다. 도시에서 발생하는 지반 침하는 모두 맨홀man(made)hole이다.

허술한 시스템이 대량 양산한 현실 곳곳의 유무형의 홀hole들이 안타깝고 두렵다. 박지리 작가의 두 번째 작품을 이제야 읽는다. 작품 속 맨홀은 어둡고 깊은 함정일까, 도피처일까.

“이곳은 운동과 상담이 끊임없이 반복되는 잠깐의 유예 장소일 뿐이다.”

아...! 제목을 보고 인간이 ‘만든’ 홀(들)만 생각했는데, 인간 자체가 무수한 구멍이구나. 한 방식으로 아는 지식도 다른 방식으로 표현되면 그제야 어떤 깨달음처럼 느껴진다. 그렇구나, 내 몸에 난 구멍을 다 셀 수가 없구나. 땀구멍과 모공이 모두 몇 개야...?

이런 충격(?)을 도입부터 받고, 아는 바가 전혀 없는 장소와 상황에 대해 마치 절절한 경험이 있는 것처럼 느끼게 하는 문장력에 사로잡혀 점점 더 깊게 파묻히며 계속 읽어 나갔다.

“아홉 살 때 목격한 절망적인 천장이, 집에 들어가지 못하고 밖에서 서성이던 열두 살의 어두운 하늘과 이어져 있고, 열두 살 때 느낀 공포는 마치 오늘이 어제가 되듯 잠을 잘 수 없었던 열다섯, 열일곱의 밤 속에 녹아 있다.”

박지리 작가님 그리 일찍 떠나지 않으셨으면 어떤 작품들을 더 만나볼 수 있었을까 진해지는 아쉬움과 비례하듯, 막 넘어진 직후라서 벗겨진 피부로 찬 공기와 출혈을 고스란히 느끼는 순간처럼 이야기가 욱신욱신 아프다.

문학이 아니었더라면, 나는 “죽을 때까지 벗어날 수 없다고 생각했던 고통”이 반복되는 가정, “고요한 순간 뒤에 다가올 더 큰 폭력에 두려워하는” 가정에 대해 짐작조차 할 수 없을 것이다.

내가 경험하고 기억하는 유년기와 청소년기는 ‘평균’과 ‘표준’에 가까운 어떤 것들이다. 친구들에게서도 아주 다른 이야기를 듣지 못했소, 지금 십 대 아이들의 시절도 대개 무탈하고 별 일이 없다. 즉... 지독한 악몽 같지만 자력으로 떠날 수 없는 지옥 같은 시간들을 견디는 법을 혹은 끝내는 법을 모른다.

“변호사는 내가 아버지를 너무 사랑했기 때문에 맨홀에 보물처럼 숨겨 둔 것이라고 설명했다. (...) 엄마와 누나는 긴장한 모습으로 변호사의 말이 모두 진실인 것처럼 경청하고 있었다. 나는 마리를 세게 얻어맞은 것 같았다.”

반복적으로 폭행하고 살해하기도 하는 가해자를, 세상은 여전히 가족이라고 혈육이라고 부른다. 정말 그럴까, 어린 시절 흔한 경고처럼 조심하라던 낯선 사람보다 더 위험하고 위협적인 그가 영원한 생득적 권리를 가진 듯 가족이어야 할까.

“나에게 스스로에 대한 긍지라는 게 조금일도 있었다면 나는 그 사람의 죽음에서 어떤 슬픔도 느끼지 않았으며 내가 저지른 살인은 오로지 내가 선택한 결과였다고 항의했어야 했다. 당신들이 나를 성실하고 착한 아이로 알고 있었을 때, 나는 늘 살인을 꿈꿨고 오히려 그 사람이 죽은 후에야 살인자가 되는 망상에서 벗어날 수 있었다고 (...).”

세상엔 피난처가 충분하지 않다는 생각을 한다. 이미 (나이만)어른이 된 뒤에도, 어린이와 청소년이 의논할 단 한 사람의 어른은 왜 이리 부족하냐고 남의 일처럼 화를 내며 살았다.

“십 년간 나를 불러들인 구멍은 구청에서 고용한 사람들이 시멘트로 막아 버렸다. 하지만 여기 밤거리를 달리는 이 구멍은 무엇으로 막아야 할까.”