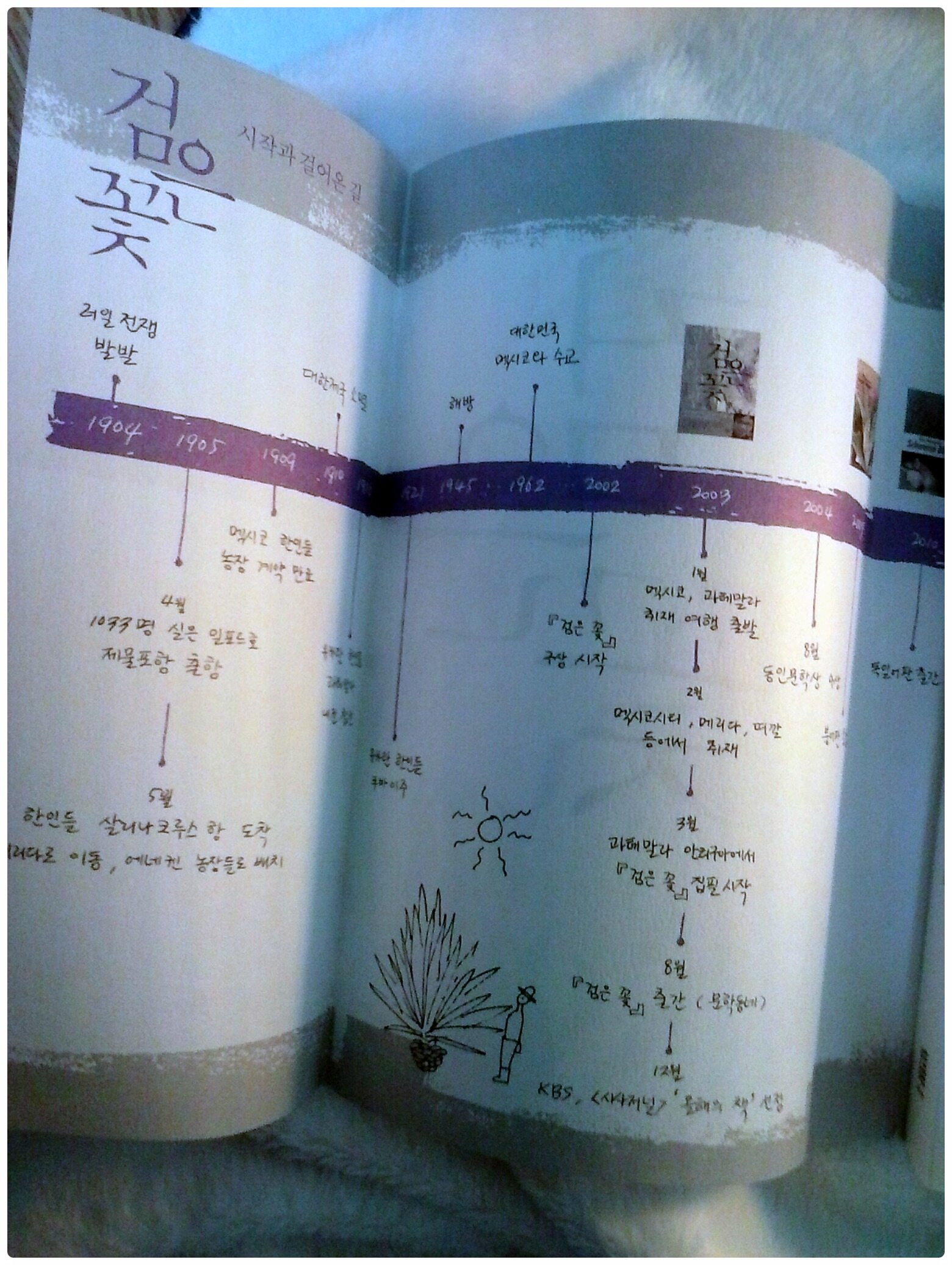

20주년 기념으로 재구매하고 21주년이 되어서야 다시 읽었다. 이렇게 퇴행을 거듭하다간 식민지 시대에 사는 일도 망상이 아닐 듯한 막막함이 한 몫 했다.

읽은 책을 오랜 시간이 지난 후에 다시 읽으면 거의 새 책처럼 읽을 수 있다. 나이 탓인가 했는데, 꼭 그런 것만은 아니다. 구체적인 세세한 표현을 다 기억하지 못하기 때문이기도 하고, 그때와는 다른 현재의 내가 읽기 때문이기도 하다. 작품은 같지만 감상은 전혀 다른 경우도 적지 않다.

그런 면에서 학습서가 아니라면 완독이란 건 어떤 의미인지 다시 생각하게 된다. 물론 일독 후 다시 읽게 되지 않을 책들도 있지만.

첫 문장부터 다시 설렜다. 장소만이 아닌 시대를 다시 방문하는 기분. 어떻게 해도 떨어뜨리지 못하는 현실 이슈들이 무거워서인지, 황막함과 막막함과 공허가 유카탄의 바람 냄새를 품고 현실을 찾아 불어오는 듯했다.

원칙이 지루하고 상식은 식상하고 당연한 것은 너무 당연해서 평화로운 시절이 아니라서, 아무 것도 지켜지지 않고, 무엇이나 공격 받는 시절이라서, 칼을 휘둘러 살해 시도를 한 자가 아니라 칼에 찔려 죽을 뻔한 피해자를 더 욕하는 시절이라서, ‘이정’이 따져 묻는 어떤 문장들은 내가 미치지 않았다는 기록 같아서 안도했다.

자유도 좋고 자율도 중요하고 초월적인 무언가도 있을 수 있지만, 인간은 사회적으로 조건화된 존재이고, 따라서 소속을 증명하는 서류로 생존도 삶도 보장 받는다. 국민 국가에 무슨 대단한 충성심이 있는 건 아니지만, 무국적을 택할 수는 없다.

그래서 생존에 필요한 모든 것들은 정치적인 결정이다. 늘 그랬다. 앞으로도 그럴 것이다. 가장 약해서 멋대로 침략 당하고 찢겨진 나라의 가장 약한 사람들, 미지근한 감상 따위 다 걷어 버리고 생존을 도모하며 충돌했던 고단한 분투와 패배에 대해, 그 뜨겁고 불운한 아이러니들에 대해 다시 읽는다.

오래 전의 찬탄과 분노와 서글픔은, 조금 다른 단단한 감정들로 바뀌었다. 보다 선명했던 선악과 가피(加被)는 20년 동안 살아본 경험에 의해 흐려졌고, 그쪽이 더 드러난 현실에 가깝다고 느껴서 살짝 무력감이 더해졌다.

그래서일까. 그때의 지옥이 지금보다 더 지독하니 현재를 견디라는 위안은 스스로에게마저 잘 통하지 않는다. 아주 운이 좋거나 아주 나쁘지 않으면, 힘들게 살 수밖에 없다는 게 우리에게 단 한번 주어진 삶의 진짜 진면목일까. 그래도 지금은 그런 방식의 노예는 아니니, 원치 않은 삶의 면적이 좁아지지 않았냐고 안도해야 하는 걸까.

겨우 백여 년 전 나라 없는 존재로 겨우 살아남았는데, 우리가 피우고 싶었던 검은 꽃은 인권과 민주주의가 아닌, 황금 덧칠을 한 난폭한 자본주의와 결국엔 패거리 전체주의인 것인지, 검은 꽃의 개화 시기와 흔적 없이 사라진 짧은 수명을 원망하고 싶은, 그런 비겁한 생각을 했다.