-

-

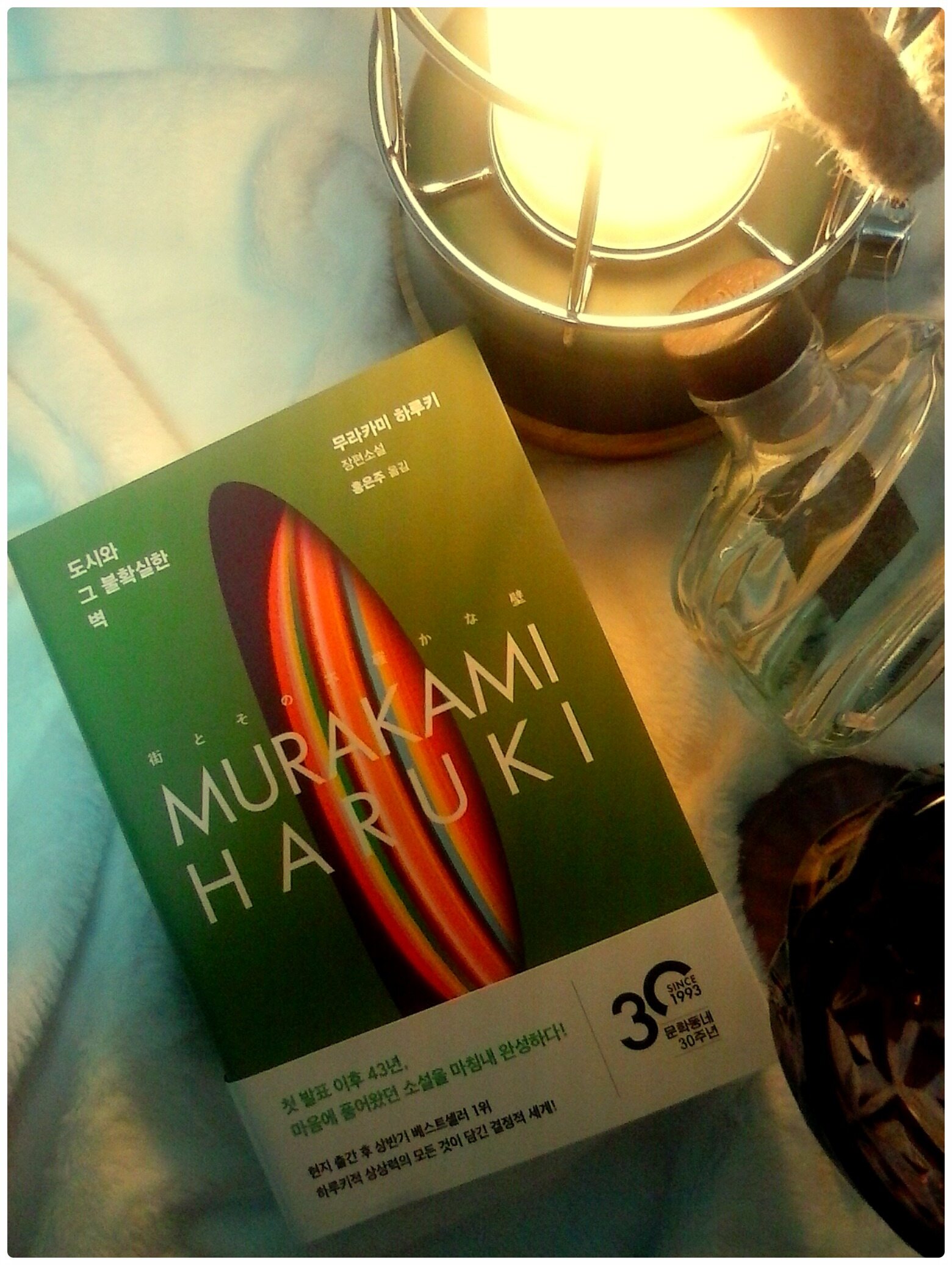

도시와 그 불확실한 벽

무라카미 하루키 지음, 홍은주 옮김 / 문학동네 / 2023년 9월

평점 :

올 해 마지막 가족모임을 하루 앞두고 아이가 밤부터 독감 증상을 보이며 앓기 시작했다. 그래서였을까, 1990년대 어느 날, 문학에서 먼먼 자연과학부 학생이 우연히 읽게 된, 모르고도 계속 따라 읽게 된, 단 한 번도 감상 글은 써본 적은 없는 하루키의 책에 대해 기록하려는 욕구가 혼몽한 발작처럼 생긴 것은. 나도 이미 열에 들뜨고 뜨거워지고 있었기 때문인지도 모르겠다.

무엇이 기록될지 모를 불확실한 글을 시작했다. 그토록 바라던 계획 없는 연휴가 막 시작된 것 같아서 호흡이 길고 편해지는 한편, 스멀스멀 몸집을 불리는 불안이 공황으로 바뀔까 설핏한 상상조차 두렵던 밤이었다. 두꺼운 실물감이 의지가 되는 종이책을 꽉 잡고, 가을에 읽다 멈춰 머물던 문장들을 찾아갔다.

20대에는 (그런 나이였기도 했지만) 쓰고 쓸쓸한 맛을 남기던 하루키 문학이 야근과 밤샘을 요구받으며 매해 계약을 마무리하던 30대에는 아플 정도로 신경을 곤두서게 했다. 해마가 너덜 해지던 40대에는 휘발된 시간이 많아서 모든 기억이 적다. 허정虛靜 집을 나서던 아침과 느린 걸음으로 돌아오던 저녁 귀가로 반복되던 일상이 체력의 대부분을 잡아먹었으나, 그 덕에 살아 남은 것 같기도 했다.

침대에 누워 이불로 얼굴을 가린 아이가 조용히 눈물을 닦는다. 할머니를 만나 온통 버릇없이 마음껏 사랑받을 기회가 유예되어 그럴 것이다. 머리끝에서 발끝까지, 성적부터 품행까지, 자신의 딸을 평가하고 대개는 못마땅해 하던 내 어머니는 2kg을 간신히 채워 인큐베이터에서 나온 내 아이를 받아 안고 백일이 되도록 가능성으로만 존재하던 그 생명을 지키느라 앉아서만 잠들었다.

어머니가 내게 가르친 소통 언어의 오랜 주제는 ‘네가 태어나지 않았다면’이었다. 바라지 않던 출산이 문제였는지 아이가 태어나서 달라진 삶이 문제였는지, 모든 것 때문에 몹시 아팠던 어머니는 나를 자신의 어머니에게 여러 해 맡겼다. 나는 그 시절이 가르친 것들로 만들어졌다. 지워지지나 가려지지 않는 기억이 되었다. 내 아이처럼 나도 온 힘을 다해 내 할머니를 사랑했다. 깨기 싫은 꿈, 울다 깨는 밤은 할머니를 영원히 잃고 시작되었다.

완벽하게 안전했던 시절이었다. 나를 기다려주고 품어 주던 다정하고 따뜻한 유일무이한 존재, 잃어버린 사랑에 대한 애도는 끝나지 않고 끝내지 못한다. 내 상실은 고단한 병이 되고, 살릴 수 없고 되찾을 수 없는 것을 그리워하는 일은 고질이라서 나는 연신 끙끙 앓으며 견딘다. 외롭고 외롭지만 간신히 간신히.

십 대인 아이와 여든의 어머니가 사는 도시의 벽, 그 안의 풍경을 나는 모른다. 조우한 두 사람이 희열에 넘쳐 서둘러 그 안으로 사라질 때마다 나는 혼자 남겨져 좋았다. 찾으러 가지 않았다. 간원하지도 않았다. 내 어머니였던 존재가 낯설어질수록 어린 딸로밖에 판단할 수 없었던, 오해했던, 투사했던, 몰랐던, 서로에게 쓰리고 따가웠던 시절을 잊을 수 있다. 그들이 즐겁고 행복할수록 나는 흐릿하고 몽롱하게 살아도 될 것 같아서 느긋하고 너그러워진다.

속으로는 틈만 나면 훌쩍거리는, 크지 못한 아이로 사는 주제에, 거울에 비친 외양만은 멀쩡한 반백半白의 반백半百이다. 아니, 외양만이 아니다. 지각한 데이터를 기반으로 실증할 수 있는 것만 모아 수학언어로 기술하는 학문을 전공하고 흠모하며 살았는데, 지금은 장자의 호접몽이 어색하지도 괴이하지도 않다. 생멸生滅이 언제나 짝을 이루고 형태만 바꾸는 우주에서 누가 꾸는 꿈과 누가 사는 현실이 무슨 수로 확실確實*일까.

* 확률 값이 1인, 반드시 발생하는 개별 사건.

희박하고 서늘한 우연으로 그저 태어난 존재가 되어 잠시 대기에 제 호흡을 섞으며 살아본 이제껏 내 시간이, 간신히 퇴원을 허락받은 2kg 생명의 존속 가능성보다, 그 가능성을 확신하고 지키던 믿음보다 한참 허술하다. 미미한 분별력으로도 알아차린 진실이 차고 건조한 몸에서 뜨거운 눈물을 훅 뽑아낸다. 숨이 턱 막히면 곧 불안은 발작이 된다. 길고 느린 호흡들이 울음을 삼킨다.

“사람은 한낱 숨결에 지나지 않는 것, 한평생이래야 지나가는 그림자 (...) 인간이란 숨결처럼 덧없는 존재고, 살면서 영위하는 나날도 지나가는 그림자 (...).” 아무리 시시해도 그런 이유로 진짜가 아니라고는 못할 것이다. 우습게도 ‘진짜’가 되기 위한 합격선과 표준과 지향은 없다. 제 어머니와 어떤 화해도 못한 채로 늙어간다는 경멸을 지닌 채 어두워진 그림자 같은 이 삶도 진짜다.

어머니가 어린 나와 젊은 자신을 잊어버렸기 때문에, 지금의 나도 모르기 때문에, 우리가 서로를 한 번도 몰랐기 때문에, 우리는 처음부터 친애를 나눌 수 없었던 유형에 속할지 모르기 때문에, 내 어머니의 현실이 언제 무엇이었는지 내가 모르고, 어느 쪽이 진짜인지 마주 보는 순간에도 모르고, 서로의 현실도 꿈도 진짜도 그림자도 구분할 수 없기 때문인 지도 모른다. 우리는 서로의 벽 너머로 서로의 진짜를 간절히 찾아본 적이 없다.

내게도 무엇과 무엇이라는 세심한 구분과 상세한 구별이 필요할까. 경계가 두껍고 경험이 협소한 내 진짜와 그림자는 쌍둥이처럼 닮았을 것이고, 그것들이 선택한 현실과 꿈 역시 지루할 정도로 닮았을 것이다. “내가 아는 ‘나’”로, 살던 대로 살 수밖에 없는 이번 생에 번외는 사족 같다.

그런 시시하며 견고한 내가 다른 곳에 ‘낙하’하고 싶은지, 간원하는 다른 것이 있는지, 내가 선택한 세계의 벽을 그만 벗어나고 싶은지 나는 모른다. 그런 적이 있었는지도 오래된 망상처럼 혼란스럽지만, 이제 와서 그렇다 해도 용기와 힘과 진짜 결심이 있는지 모른다. 이미 알아야 할 무엇도 아직 모른다. 계속 모르고 싶은지 알고도 모른 척 하고 싶은지도 모른다.

“벽은 존재할지도 모른다”라는 애틋하고 사랑스러운 조심성이 좋다. 벽은 존재하고 나는 확신하고 하나가 아니고 둘도 아니고 무한(의 벽)이 존재한다. 무한은 수數가 아니라 과정이라서, 벽은 수없이도 확실하고 수없이 확장하며 수없이 변용하고 오직 견고하다. 벽은 “마치”가 아니라 확실히 살아있다. 무엇으로 긁어도 다치는 건 이쪽, 인간이다. 아니 ‘나’, 그저 그렇다.

두려웠다, 진실은 말 할 수 없고 다만 드러난다to be revealed고 해서. “짐작건대 현실은 하나만이 아니”고, “몇 개의 선택지 가운데 내가 스스로 골라잡” 은 현실은, 본체인지 그림자인지 구분이 되지 않은 “지금 이렇게 여기 있는 (...) 내가 익히 알고 있는 (...) 곧 나”다. 호흡처럼 유려한 불규칙 유영, 이형異形하는 진실을 따라잡는 책 속 이야기를 따라 다니다, 나는 결국 나를 만나 무음으로 실소한다. ‘진짜’ 내가 꾸는 ‘꿈’속에서는 박장대소를 했으면 좋겠다.

자연스러운 욕망처럼 무언지도 모를 글을 꽤나 길게 썼다. 도착적인 문장들, 이어진 글자들은 노출의 욕망과 이기심에서 흘러나왔다. 온통 내가 이렇다고 나를 알아달라는 요란한 고발. 새삼스럽지만 글쓰기 재능이 없어서 다행이다. 무엇을 강요받았는지 희생했는지 다 알지 못하는 타인인 내 어머니를 제물 삼고 핑계 삼아 수없이 글로 복수를 자행恣行하지 못하는 삶이라 다행이다.

..............................................