-

-

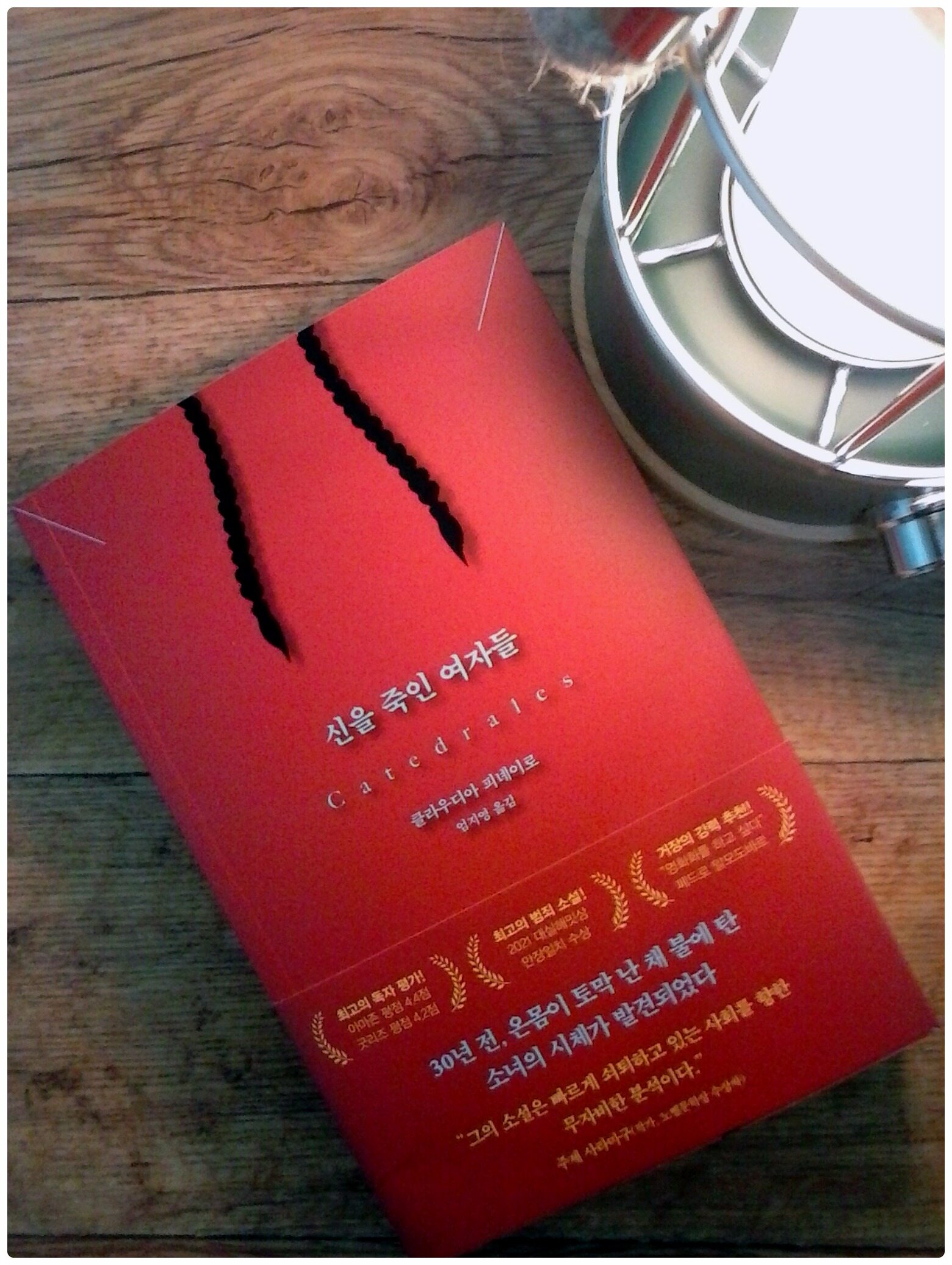

신을 죽인 여자들

클라우디아 피녜이로 지음, 엄지영 옮김 / 푸른숲 / 2023년 12월

평점 :

광신과 여성 피해자를 동시에 떠올리게 하는 현실도 문학도 영화도 적지 않다. 이 작품의 신은 누구인지 어떤 존재인지 어떻게 죽였는지 궁금했다. 수많은 이웃들이 신을 생각하고 이웃을 생각하고 공동체를 생각하는 12월에 추리, 미스터리, 스릴러의 형식으로 전해 질 경고와 메시지가 무척 기대되었다.

........................................

소설이다. 그런데 간절하고 성실한 증언 기록 같다. 낯설지 않은 소재와 장르 문학이라는 정보에 더해진 선입견은 읽기 시작하고 몇 장 넘기지 않아 너무 무용해서 다 사라졌다.

호흡이 빠르지 않고 찬찬히 자세히 문장에 현장을 담은 것처럼 이야기가 전개된다. 화자는 한 사람이 아니다. 한 사건에 관련된 사람들의 이야기들을 모두 모아 열심히 전체 그림을 찾아 나가는 퍼즐 같은 추리 문학이다.

대단히 자극적인 장치나 반전이 설정되지 않아도, ‘광신’이 등장하면 나는 근원적인 공포를 느낀다. 의사소통이 되지 않은 상황이 세상에서 가장 절망스럽기 때문이다. 생각을 나눌 방법이 없다면 인간은 무엇으로 소통할 수 있을까. 그 부재를 채우는 것은 늘 폭력과 비극이다.

다양한 화자들 중에서도 기억을 잃어버린 마르셀라의 문장들을 따라 읽을 때 호흡이 가빠졌다. 세 번 쯤 쉬었다 다시 고른 호흡으로 이어 읽었다. 조각난 기억을 모아 단서를 찾은 수사 방식처럼 지극히 분석적이고 고증적이라서 나는 묘한 감동을 느꼈다.

맹세는 지켜져야 하지만 포기하지도 않는 끈질김. 그것이 친구를 향한 지극한 사랑에서 생겨 난 힘이라고도 느꼈다. 범인 찾기보다 더 묵직하게 아파오는 건 모두가 조금씩 느끼는 후회와 죄책감이다. 우리의 일상에서도 그것들이 그리는 무늬가 새겨져 있으니까.

이 주제를 다루는 가장 차분한 글이면서 가장 가차 없이 무엇도 남겨 두지 않는 고발이다. ‘임신중지’라는 명명이 아직도 일상적으로 통용되지 않고, 권리도 보장받지도 못하고, 악몽처럼 판결이 뒤집히는 일이 현실이다. 여성의 몸은 여전히 폭력과 소비와 착취의 대상이고, 아무도 증명하지 못하는 종교의 논리는 기세를 잃지도 않는다. 이 모든 것은 어쩌면 유의미한 퇴행이 진행 중이라는 증거일까.

중간 중간 이렇게 홀리한(holy, 성스러운) xxx들이 있나, 화가 잠시 나기도 했지만, 책의 끝에 다가갈수록 감정은 차분해진다. 이런 짓을 초래한 것은 단일범인이 아니다. 재발을 막으려면 누군가를 잡아서 처벌하는 게 아니라 무엇을 깨부숴야 한다. 그 희망은 ‘강요된 사슬을 끊어버린’ 이들로부터 생겨나고 자라난다.

거대 카르텔과 같은 막강한 범죄를 마주하는 문학적 경험에 꽤 압도당하면서도, 무력함이나 좌절감은 들지 않았다. 사랑하는 무신론자들에게 전하는 죽어가는 이의 ‘다시 만나고 싶다’는 유쾌한 고백처럼, “우리를 구원하는 것은 종교가 아니라 웃음”이라는 말에 나도 고개를 끄덕인다.

죽음을 피할 수 없다는 것이 사랑과 믿음을 버릴 이유가 되지 못한다. 이 작품의 원제가 왜 Catedrales(대성당들)인지, 그 이유가 아름다워서 눈이 살짝 부신다. 각자의 대성당을 각자가 원하는 재료로 만들어 나가는 삶. 이별한 그리운 이들을 다시 알아보고 만나는 일이 가능했으면 해서 무신론자인 나는 코를 잡고 뜨거운 아픔 같은 무엇을 삼킨다.

“그렇게만 된다면 얼마나 좋을까. 장차 우리가 어떤 모습으로 변하든 간에 과거의 우리, 그리고 영원히 변하지 않을 우리의 본질을 통해 서로를 알아볼 수 있을 테지.”