-

-

말리의 일곱 개의 달

셰한 카루나틸라카 지음, 유소영 옮김 / 인플루엔셜(주) / 2023년 8월

평점 :

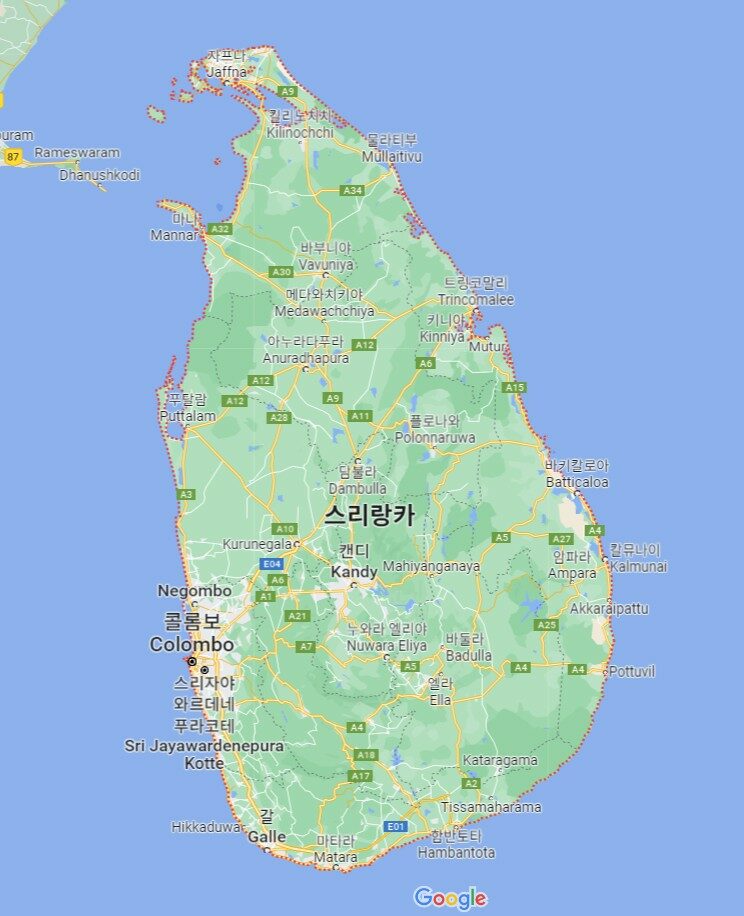

제목과 소개글을 읽고 여름에 읽기 좋은 판타지 소설인가 했다. 기회가 닿는 대로 역사서를 읽는다고 해도, 모르는 아픔이 더 많다. 1990년대 스리랑카 내전에 대해서는 생각해보니 떠오르는 게 없었다.

한국사회의 상처 깊은, 여전히 회복되지 않은 아픈 역사를 소설의 형식으로 작가들이 되살리고 되새기고 위로를 건네듯, 이 책 역시 죽어도 잠들 수 없고 죽을 수도 없는 사연을 소설의 형식으로 기록해 둔 글이다.

“네가 얻을 수 있는 깨달음은 영원히 그것이 전부다. 그러니 다시 잠드는 것이 차라리 낫다.”

등장인물을 먼저 만나고 이름을 대략 외우고 읽기 시작하는 방식이 낯선 역사와 사회로 들어가는데 도움이 되었다. 주요인물은 물론, 다른 인물들도 모두 기록하며, 하나의 달이 지는 동안 어렵지 않은 이름들에 점점 익숙해졌다.

작품 속 저승의 달도 28일 주기인가 했는데, 아니다. 하루에 하나씩 진다. 더 짧아진 저승에서의 시간이 왠지 더 서글프다. 살아서 못 다한 말들과 일들이 죽기 전까지의 삶의 무게만큼 무거울 텐데.

귀, 죽음, 죄책감, 달. 어째서 귀일까. 스리랑카에서 ‘듣는다’는 건 다른 감각보다 좀 더 특별한 의미가 있을까. 주인공 말리가 ‘빛’으로 갈 수 없는 어쩌면 (첫번째) 이유는 귀에 기록된 삶 때문일까.

“귀에는 지문처럼 개인의 고유한 무늬가 있어요, 접힌 부분은 과거의 트라우마를 보여주고, 볼 부분은 과거에 지은 죄를 드러내며, 연골은 죄책감을 숨깁니다. 이 모든 것이 당신이 ‘빛’으로 들어가는 것을 방해합니다.”

하루 동안 만난 인물들의 면면이 생생하고 다양해서, 전쟁이 얼마나 무작위로 아무나 죽이고 마는지 참담하다. 이런 최악의 짓을 반복하는 이유는 무엇일까, 이럴 때면 문명이, 성취가, 철학이, 노력이 역겹게 빛을 바래간다.

“인간이 두려워해야 하는 것은 악이 아니다. 자신의 이익을 위해 행동하는, 힘을 지닌 존재. 그것이야말로 우리가 치를 떨어야 하는 존재다.”

“세상의 광기를 달리 어떻게 설명할 수 있을까”

일곱 개의 달이 지고도 죽은 자는 사라지지 않는다. 천 번의 달 동안 방황하는 이도, 여전히 떠돌아다니는 피해자들도 많다고 한다. 죽고 나서도 존재의 형태는 달라진다. 생각과 의지가 원한과 억울함이 남긴 힘 같다.

“빛으로 들어간 사람도 있어. 악마가 된 사람도 있어. 빛은 망각하게 해. 우리는 절대 망각해서는 안 돼.”

눈을 뜰 때마다 꿈이어야 하는 현실이 눈앞에 펼쳐지면, 차라리 눈을 감고 싶다. 그러다 악몽 같은 현실을 최대한 피해본다. 그러다보면 잊고도 산다. 문득 생각나면 답답하고 갑갑하고 호흡이 무거우니 다시 잊고도 싶다.

“빛이 망각하도록 도와준다면, 그게 나쁜 걸까요?”

달의 모양과 색감이 모두 같지 않은 일곱 개의 달이 지는 밤이 펼쳐질 것이다. 하룻밤도 현실의 비극을 짐작해보는데 아주 부족하진 않았다. 작가의 모국어를 모름에도 만날 수 있어 번역이 감사한, 아프고 귀한 기록이다.

단 하나의 달, 단 하룻밤을

땀이 배어나는 기분으로 읽었다.

여섯 개의 달, 여섯 밤이 남아 있다.

두근거리기도 하고 두렵기도 하다.

전쟁과 폭력

내전이건 외침이건

부상과 죽음과 상실과 망가짐이

뭐가 다를까.

종교에도 법에도

살인하지 말라고 하는데

살인을 멈춘 적이 없는 인류

사필귀정도 신의 상벌도 다 있었으면.

크고 푸른 달이 점점 가려지는 매일

하나의 달을 읽어나가야겠다.

6일 후 도착지가 참상의 격전지가 아니기를.

매일 하나의 달 분량을 읽으며 일독을 마쳤다. 다른 탐정 추리 소설처럼 즐길 수는 없었다. 어째서 스리랑카 현대사에 대해서는 아는 것이 이토록 없었는지. 첫 방문한 낯선 곳의 역사를 더듬으며 배워 나가는 기분이 들었다.

낯설어서 매혹적이고, 낯설지만은 않은 역사에 슬픔이 덜컹거렸다. ‘억울함’과 ‘한’은 한국의 전유물이 아니고, 내전과 죽음은 현재도 끝나지 않았다. 한국이 분단으로 얼어붙었다면, 스리랑카는 분단 없이 들끓었다. 무려 440년 동안.

세계사와 한국가의 현대사와 복잡한 공학을 모두 이해할 지식도 철학도 부족함에도, 워낙 전개가 매끄럽고 번역이 편안해서 어렵지 않게 읽었다. 혼란스럽지 않게 하나의 매시지로 점차 수렴하는 과정이 두려우면서도 아름다웠다.

살아남은 사람들이 할 수 있는 일들은 대개 비슷하다. 분노와 아픔을 느끼는 공동의 경험 - 역사 - 를 잊지 않고, 희생자들을 기억하고, 생존자들을 위로하고, 재발을 막기 위해, 다른 미래를 위해 애쓰는 것.

인물들이 모두 생생하게 현실적이고, 상상 이상의 다양한 모습들이라서, 글로 쓰인 다큐멘터리를 읽는 듯도 했다. 말리라는 캐릭터 덕분에 거대한 비극을 개인의 이야기로 밀착하여 읽는 일이 어색하지 않았다.

심장이 아플 만큼 놀라기도 했고, 섬뜩함에 소름이 끼치는 장면들도 있었지만, 교묘하게 현대 사회의 갖가지 합법적 장치들로 사람을 괴롭히고 사회적 타살로 몰아가는 바로 지금의 풍경을 생각하면 그저 소설적 장치구나 싶었다.

이상한 일이다. 친절, 사랑, 성실, 책임, 아름다움이 사라진 적이 없는 세상과 거침없이 죽이고 빼앗는 세상의 이런 격렬한 공존. ‘인간’이란 ‘인간성’이란 ‘인간으로 산다는 것’은 또 무엇일까, 오랜 질문을 또 묻게 된다.