-

-

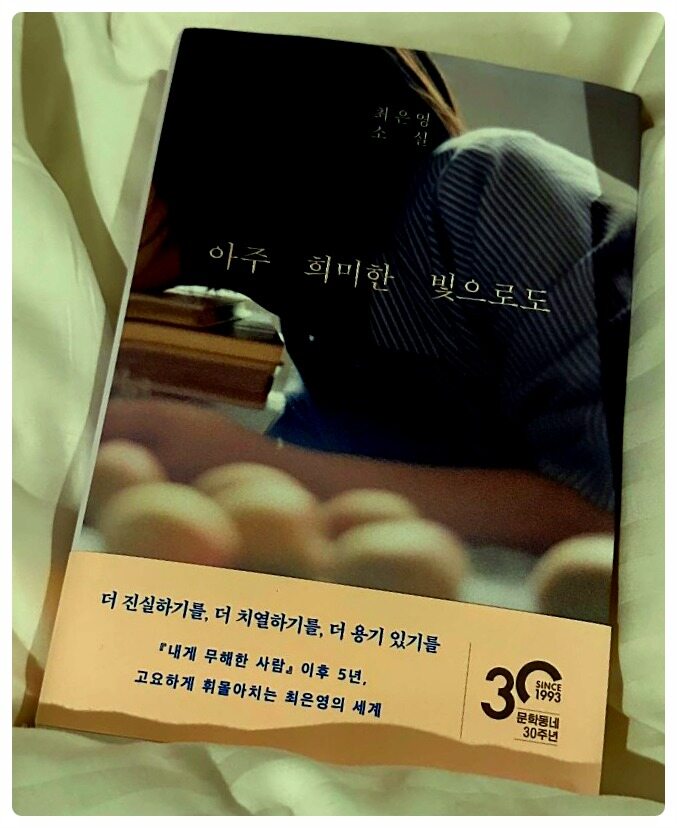

아주 희미한 빛으로도

최은영 지음 / 문학동네 / 2023년 8월

평점 :

최은영 작가의 작품을 읽을 때마다

운다는 친구의 추천으로 매번 펼치나

나는 <밝은 밤>을 읽고도 울지 않았다.

대신... 늘 턱이, 어금니가 아팠다.

작가의 작심을 몸으로 받아들인다.

이전에 만난 이들 같은 인물들은

세상이 그리 호락하지 않아

이전에 어렵고 힘들던 상황이

지금도 달라진 바가 없다는 것이라고.

그럼에도 잠시 글의 힘으로

조금 더 좋은 사람으로 살고 싶어진다고.

덕분에 욕도 화도 절망도 잠시 삼킨다고.

나의 이모를 만나고 온 날,

어쩌면 마지막인 만남,

달은 보이지 않아도

달 사진을 선물 받았다.

희미한 달빛과 따뜻한 사진이

8월의 마지막과 9월의 시작을 위한 힘이 된다.

“희미하지만 꺼지지 않을 빛을 품고 살아가는 사람들의 이야기들. 결국 그런 사람들이야말로 어둡고 막막한 세상을 향해 온몸으로 등대 역할을 하고 있는 거 아닐까.”

“나도 마음 깊은 곳에서는 알고 있었지만 언어로 표현할 수 없었던 것이 언어화될 때 행복했고, 그 행복이야말로 내가 오랫동안 찾던 종류의 감정이라는 걸 가만히 그곳에 앉아 깨닫곤 했다. 가끔은 뜻도 없이 눈물이 나기도 했다. 너무 오래 헤매었다는 생각 때문이었다.”

“어떤 사안에 대한 자기 입장이 없다는 건, 그것이 자기 일이 아니라고 고백하는 것밖에는 되지 않는다.”

“있는 일을 없는 일로 두는 것. 모른 척하는 것. 그게 우리의 힘으로 감당하기 어려운 상황을 대하는 우리의 오래된 습관이었던 거야. 그건 서로가 서로에게 결정적으로 힘이 되어줄 수 없다는 걸 인정하는 방식이기도 했지. 그렇게 자기 자신을 속이는 거야. 다 괜찮다고, 별일 아니라고, 들쑤셔봤자 문제만 더 커질 뿐이라고.”

“당신은 걷다가도, 밥을 먹다가도, 잠을 자다가도 깨어 분노에 휩싸였다. 분노는 배출될 수 없는 독처럼 하루하루 당신 몸에 쌓여갔다. 당신은 당신의 분노가 무엇 하나 바꾸지 못하고, 그저 당신 자신의 행복을 깨뜨리고 있다는 생각에 슬픔을 느꼈다.”

“강한 성향이 품고 있는 연한 속성을, 기쁨이 숨기고 있는 깊은 슬픔을, 평화로운 풍경 속에 도사리고 있는 폭력을, 혼자에 가려진 여럿을 드러냄으로써 그간 정반대의 것이라고 알려진 것들이 실은 얼마나 닮아 있는지, 이들이 서로를 지탱하면서 세상을 얼마나 촘촘하게 구축해왔는지(...)”

“나의 결핍을 안고서 그것을 너무 미워하지도, 너무 가여워하지도 않고 그저 하루하루를 살아가는 것, 슬프면 슬프다는 것을 알고 화가 나면 화가 난다는 것을 알고 사랑하면 사랑한다는 것을 알면서 나를 계속 지켜보는 일. 나는 지금 그런 일을 하는 중인 것 같다.”