-

-

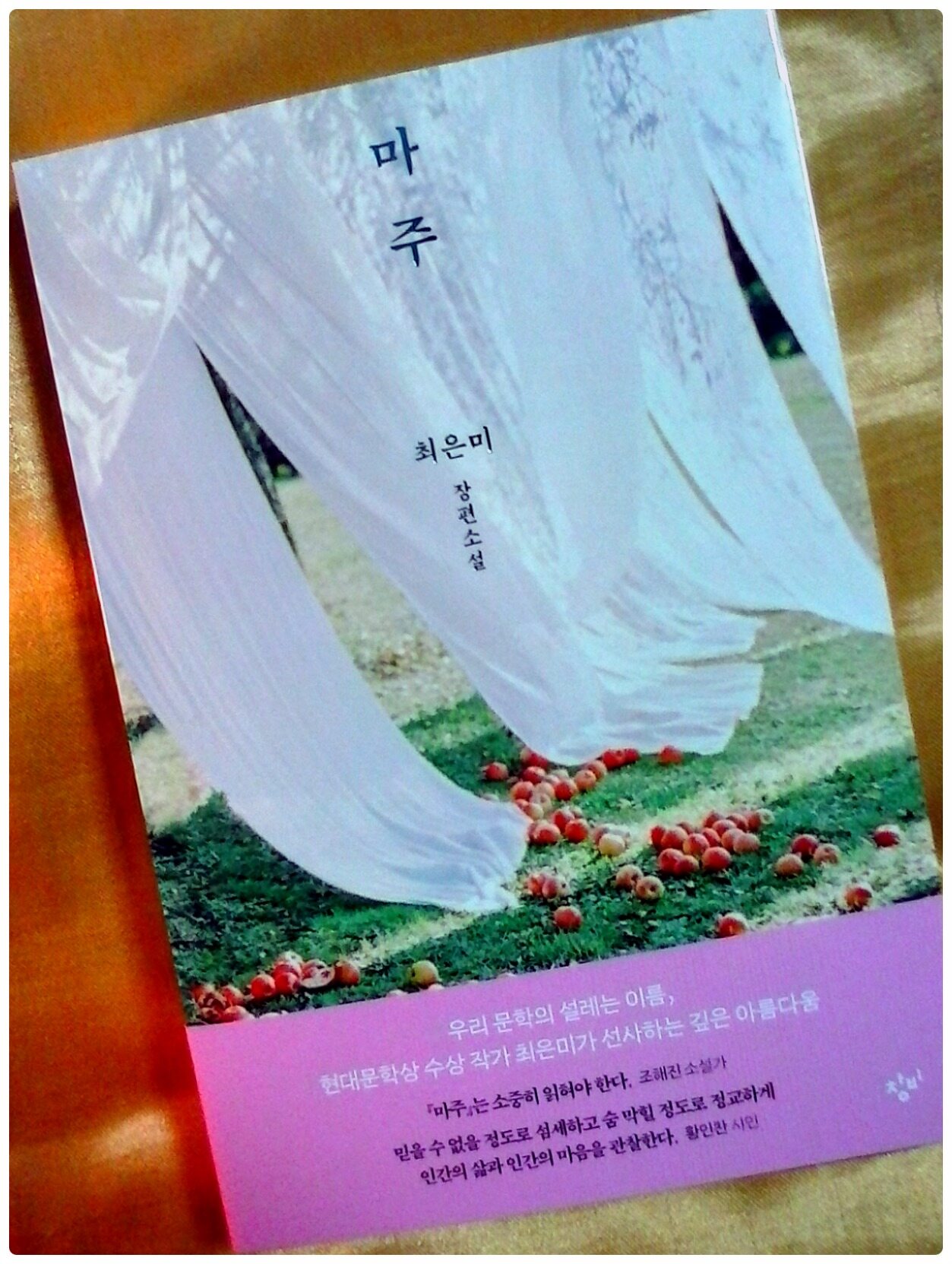

마주

최은미 지음 / 창비 / 2023년 8월

평점 :

소중히 보라 하셔서 소중한 이와 첫 대면처럼 펼쳤다. 처음 만난 건 2021년 창비 계간지 가을호였다. 가을 냄새가 햇살에서 벌써 느껴지던 주말 오후였다. 코로나가 급증하고 백신 접종이 시작되던, 추석모임 걱정을 던 9월이었다.

가정과 가족이 안전하지 않았던 이들은 어떻게 견디고 있을까. 여전히 도망갈 곳은 있는 거겠지. 온 가족이 낯선 방식으로 모두 다 같이 엉망이 되며 일하고 먹고 공부하고 자는 돌밥돌밥의 지옥. 지금도 ‘돌봄’ 글자조차 쳐다보기 싫다.

자유롭고 싶지 않았던 사람이 뭐 그리 많을까. 자유로울 수 있는 사람은 또 얼마나 될까. 큰 조직과 제도에 맞춰 사는 일이 맞지 않다고 생각했지만, 삶의 모든 기록은 제도와 조직에 맞춰 있었다. 나는 내가 생각한 ‘나’가 아니었다.

“뭐가 제일 힘드세요?”

가장 먼저 늙는 것이 ‘감정’이라는 글을 어디선가 보았다. 가장 먼저 죽여야 겨우 살 수 있어서이지 않을까, 그런 무서워지는 생각을 했다. 익숙하다는 것은 친하다는 뜻이 아닐 지도 모른다. 가깝다고 진심을 보여줄 수 있을까.

“수미가 무언가를 더는 견디지 않게 될 것이 두려웠다. 그러면 나도 내가 있는 곳을 볼 수밖에 없을 테니까. 다들 그렇게 산다는 말로 치워두었던 것들을 발견하게 될 테니까.”

몇 해 째 정리를 한다. 연락이 오고가지 않는 연락처를 지우고, 소통을 하지 않는 SNS 설정관계들을 지운다. 마치 그 모든 겉치레와 형식적인 연결을 다 치워내면 오래 그립던 누군가를 찾아낼 수 있다고 맹신하고 있는 것처럼.

이렇게 섬세하고 정교하게 타인의 감정선을 따라가는 일을 아주 오랜만에 해본다. 원래도 잘 못하던 거라 문득 호흡이 가빠지곤 했다. 다친 인간과 관계를 상징적이고 함축적으로 담은 작가의 시선은 연마된 시(詩)처럼 느껴진다.

복잡하고 힘겨운 일상과 관계를 본질에 닿는 대신 대충 살아 넘기려고 하는 나는, ‘마주’보고 마주하는 것이 번거로워 피하고 싶다. 기억은 더 빈곤해지는 중이다. 경험한 무엇도 제대로 알지 못하고 헛도는 바퀴가 된 것 같다.

받은 사랑은 적지 않은데, 왜 이런 자잘하고 얕은 인간인지 모르겠다. 팬데믹 서로 격리 중에도 닿은 사랑은 아직도 매일을 사는 힘이 되는데, 비슷하게 흉내처럼도 타인에게 전하지 못한다. 단절과 격리가 내 안에서 반복된다.

“그런 친절은 어떨 때에 가능한지.”

누구를 먼저, 제대로 마주해야 하는지 깨닫게 될까, 흔한 기대로 읽다가 시간보다 마음보다 무엇보다 돈을 기꺼이 내어주는 인간으로 쉽게 사는 나를 마주했다. 끝나지 않은 어제가, 타인의 일상처럼 쓰여, 얼룩진 내 죄를 묻고 있다.