-

-

에코타 가족

브랜던 홉슨 지음, 이윤정 옮김 / 혜움이음 / 2023년 8월

평점 :

최근에 루이스 어드리크 작품들을 읽었다. 아는 바가 많지 않지만, 그중에서도 더 모르는 선주민(원주민)의 이야기를 듣고 그 세상을 상상해보는 귀한 기회였다. 반가운 우연처럼 <에코타 가족>을 만날 수 있어 뭉클하고 기뻤다.

체로키족의 일상과 신화와 고유한 세계를 경건하게 방문하는 경험이라면 행복했을 것이나, 실체 없는 인종주의는 이번에도 살해를 교사했다. 경찰은 ‘본능적으로’ 소년을 총으로 싸서 죽여도 처벌 받지 않을 특권이 있어야할까.

“고통 속에 울부짖는 사람들 곁에서 웃어대는 놈들을 보며 저들의 영혼은 어쩌면 저토록 연민도 없고 오염되었는지 의아했단다.”

숨진 건 열다섯 살 레이-레이고, 망가진 건 가족들인데, 호흡을 밀어내는 내 숨이 가쁘다. 큰 슬픔은 아픔이 되고 병이 된다. 치매, 우울증, 자해적 인간관계, 약물중독, 가족들은 각자 그리고 함께 무너져간다.

막막한 풍경을 작가는 쓰다듬듯 풀어나간다. 큰 슬픔 이전의 더 큰 슬픔, 폭력과 각인된 트라우마, 상실과 깊은 상처는 치유를 위해 밖으로 끌려나오고, 다시 매듭지어진다. 회복에는 역사와 현실과 죽음과 영성과 알지 못하는 세계조차도 모두 필요했다.

인간의 언어로 기록을 남기지 못한 시기에도 인간이 경험한 것들은 살아남은 후손들의 유전자에 새겨졌을 것이다. 처음 만난 체로키 부족의 구전설화가 외계인 이야기 같지가 않다. 심연의 줄을 튕겨 감정을 떨리게 한다.

“치유가 뭘까?”

“죽고 싶지 않은 거요.”

나는 고통과 슬픔에서 벗어나고 회복되는 속도가 느리다. 그래서 겁쟁이로 사는 지도 모르겠다. 아름다운 문장들이지만, 치유와 회복과 용서로 가는 길이 내게는 조금 가파르고 빨랐다. 아들을 죽인, 말기 암으로 죽어가는 경찰을 찾아가는 어머니를 보면서, 나라면 연민조차 느끼지 못할 거라 생각했다.

그럼에도 모닥불 모임은 한없이 부러웠다. 그리운 떠난 이들이 ‘영’으로 다가와주면 얼마나 좋을까. 혼자가 아니라는 것, 큰 슬픔과 아픔을 겪을 때 옆이 아닌 ‘곁’에 있어줄 존재들이 찾아온다는 것이 한참 부러웠다.

울고 싶고 아프지만 계속 읽게 되었다. 문자 이전의 언어로 전해 듣는 것처럼 이야기는 강력했다. 신화와 종교와 환상과 상상에 대해 강퍅한 판단 밖에 못했던 시절의 내가 내뱉은 설익은 말들이 미안했다.

나이가 들수록 확신할 수 있는 것들이 없어지지만, 그렇기 때문에 복잡하고 복합적인 혼돈의 삶을 사는 누가 하는 말도, 하지 못하는 말도, 가능한 많이 믿어주는 게 필요하다는 것을 기억하려고 한다. 그리고...

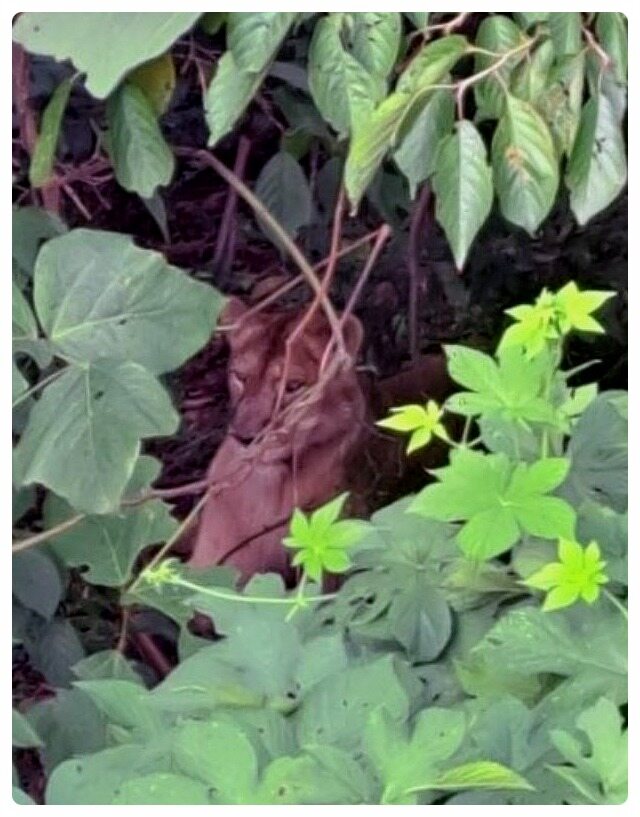

너무 슬퍼서 모른 척하고 싶었던 사자 이야기를, 무섭고 슬픈 제목 - The Removed - 을 가진, 용기 있고 아름다운 이 이야기와 함께 남긴다.

사자로 보이지도 않게 앙상한 체구의 그는, 그늘 하나 없는 작은 우리에 갇혀 더위에 시달리다가 문이 열려있어서 나가보았다. 평생 갇혀만 살았으니 멀리 갈 줄도 몰라 주변을 서성이다, 제 우리보다 시원한 풀숲에 가만히 앉아 있었다. 그것도 잘못이라서, 허락되지 않은 삶이라서 사살 당했다.

앵커의 마지막 멘트는 ‘별 다른 피해 없이 마무리되었다’였다. 인간에게 아무 피해도 입히지 않은 사자가 평생 갇혀서 굶주리고 구경거리가 되다가 살해되었는데. 다른 노력 따위 할 필요도 이유도 없었겠지. 납치, 감금 그 다음엔 살해. 인간이 잘 하는 흔한 짓.